4月14日(木曜日) 6日目 プリトヴィツェ湖群国立公園

6時45分レストランにて、今日もバイキングの朝食である。ホテルMACOLAは4星ホテルである。流石だと思ったのはワイングラスがあり、食前酒にシェリー(アルコール度の強い白葡萄酒)のボトルが冷えていた。なみなみ注いで食前酒として戴いた。ハム・ソーセージ・チーズが美味かった。

8時ホテル出発、プリトヴィツェ湖群国立公園迄は10分で着いた。予約していたガイドが来ない。ボージュさんが臨時のガイドを手配してくれた。15分程公園入り口で待っていると背の高い男性ガイドがタクシーで乗り付けてきた。

昨日、旧市街のレストランでKn不足で、私はビールを飲まなかった。

「私がビールを飲まなかったから明日は雨ですよ」と冗句のつもりで上田さんに話したが、今日は好天である。でも、昨晩雪が降ったようで、公園の木には霧氷が付いていて、時々頭の上に落ちてきた。ガイド待ちしている時に上田さんは

「昨日鈴木さんは珍しくビールを飲まなかったのですけど、今日は素晴らしい天気になりました」と付け加えていた。土の部分の雪は溶けていた。ガイドが来るまでの間に上田さんのガイドがあった。

「[プリトヴィツェ湖群国立公園]はアドリア海の港町にあります。ザクレブから南へ約140kmのところ、ボスニア・ヘルツェゴビナ国境に近いプリトヴィツェ湖群市にあり《一生に一度は訪れたい世界の絶景》に選ばれています

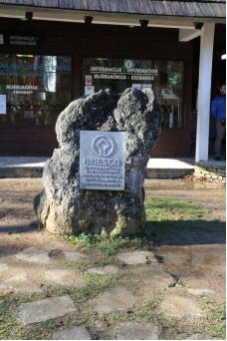

1949年に国立公園に指定されたクロアチアで最も古い国立公園で、1979年にユネスコの世界遺産に登録されました。1997年には国立公園の範囲が100.2㎢拡大され192㎢となりました。それを受けて世界遺産の登録範囲も2000年に拡大され、面積として約90%の部分がリカ・セニ郡にあり、約10%がカルロヴァツ郡にあります。

水の芸術・プリトヴィッツェ湖群国立公園の特徴は何といっても大小16の湖群と92カ所の滝です。高低差のある美しい湖群が山中に点在し、それらが滝によって階段状に繋がっています。プリトヴィツェ湖群は一般にディナル・アルプス山脈と呼ばれる山地に点在するカルスト地形の1つで、標高884m~1,640mの山間に広がるプリトヴィツェ台地にあり、湖群名もこの台地名によります。

プリトヴィツェ湖群国立公園は中国四川省にある[九塞溝(1980年以降に観光地化された)]と同じような地形で、景観もよく似ています」

[ヴェリキ・スラップ(大滝)]や[ミルカ・トルニナの滝]など、ガイドブックでもおなじみの見所がコンパクトに纏まっているのは、団体ツアー客向けの人気エリア下湖群である。上湖群と比べると段差(階段など)が少なく散策しやすい。我々ツアーの散策も下湖群である。 16の湖は、山間から流れ出てくる水が標高636mから503mまで、およそ8kmにわたって南北方向に流れる中で形成されており、上流の湖群と下流の湖群がある。湖群はおよそ2㎢に渡って広がり、無数の滝で繋っている。一番大きな滝は下流のプリトヴィツェ川が流れ込んで出来たヴェリキ・スラップ大滝78mで、湖群の最下流にある湖からコラナ川に流れ出している。

16ある湖のうち一番大きい[コジャク湖]を境に、上湖群と下湖群の2つのエリアに分けられている。

一帯の地質は主にドロマイト(白雲岩)と石灰岩のカルストからなり、このことが際立って特徴的な景観が生まれる素となっている。湖群は、コケ類、藻類、バクテリアなどの光合成が関与して生まれた石灰質堆積物(石灰華)の自然のダムからできている。植物片を混じえた堆積物は年々積み重なり、年1cmの割合で堆積物のダムが高くなっていく。

湖群は紺碧、紺青、灰色など、目を見張るような色合いをしている。水の色はミネラルや有機物の量、あるいは日照の角度などによって絶え間なく変化する。中国四川省羌族自治州にある[黄龍]も同様である。 プリトヴィツェ国立公園は主にナラやトウヒ、モミなどからなる鬱蒼とした森林に覆われアルプスと地中海の植生が渾然となっている。特に植物群落の多様性が特筆に価するがそれは微気候の波状、多様な土壌、標高差などによって生み出されている。

一帯は同時に動物種や鳥類に関しても際立った多様性を示している。ヨーロッパ種のヒグマやオオカミ、ワシミミズク、ワイルドキャット、オオライチョウといった稀少な動物種が見られるほか、より一般的な動物種も多く棲息する。鳥類は少なくとも126種が記録され、そのうち70種以上がこの湖群を繁殖地としている。プリトヴィツェ湖群には鱒系の魚がたくさん棲息している

人類は、この地で数千年来暮らしてきた。人種も多様でイリュリア人、トラキア人、ケルト人、イアピュデス人、古代ローマ人、アヴァール人、スラブ人、テュルク人等が代わる代わる住み着いた。

1528年に一帯はオスマン帝国領となり以降オーストリア帝国が奪取するまでの約150年の間、オスマン帝国の支配下にあった。オーストリアはその後、一帯を軍政国境地帯に取り込んだ。この地にはその頃既にクロアチア人が住んでいたが、オスマン帝国の抑圧から逃れてきたセルビア人たちも住み着いた。

19世紀後半には、プリトヴィツェ湖群は一大観光地となった。1896年には最初のホテルが建設されたが、それに先んじて早くも1893年には今日の国立公園当局の前身である、保全委員会が組織されていた。1949年にはユーゴスラビア政府が湖群を国有化し、国立公園を設定した。この国立公園はその傑出した自然美を評価されて、1979年にユネスコの世界遺産に登録された。

プリトヴィツェ国立公園はユーゴスラビア時代には最も人気のある観光地のひとつだったが、1991年3月にはクロアチア紛争の最初の武力衝突であったプリトヴィツェ湖群事件の舞台となった。公園はクロアチア内で独立を宣言していたクライナ・セルビア人共和国の軍隊が占領し、ホテルや周辺施設をバラックとして使用した。この過程で一帯は多大の損害を蒙った。1995年8月になって、クロアチア紛争を終結に導いた嵐作戦の際にクロアチア軍が一帯を奪還した。

この戦争に伴って、ユネスコはプリトヴィツェ湖群国立公園を危機遺産リストに登録した。クロアチア政府はこの国立公園の観光地収入の大きさに鑑みて、一帯の地雷撤去を最優先課題のひとつとして取り組んだ。ユネスコは1997年12月に地雷の撤去が進んでいることと、セルビア人分離独立派の占領からも解放されていることから危機遺産リストからの除去を決定している。今日のプリトヴィツェ湖群国立公園は、クロアチアでも最大級の観光地となっている。

男性ガイドの名前は[チリッチ]さんである。片言の日本語を話せる。 ホテルを出る時にイヤホンの[替え電池]が配られた。今日も上田さんの翻訳ガイドで湖畔ハイキングに出発した。

まず[エントランス1]を入ってすぐ先に見えるのが、大滝という名で親しまれている、高さ78mの湖群で一番落差がある[プリトヴィッツェ滝]の雄大な姿である。(プリトヴィッチェ川から落ちるプリトヴィッツェ大滝とカルデロヴァッチ湖からノバコヴィチェ湖へ流れ落ちる滝群が遠望できる)見晴台から写真撮影タイムがあった。湖があるのは渓谷の間である。

大滝のパノラマビューを見た後は、湖のほとりを目指して、景色を楽しみながら坂道を下る。途中から木道の階段となった。時間が早い為か昨日の雪が木道に凍り付いていた。チリッチさんが

「滑りますから手摺りにつかまって」と言ってくれるのだが、手摺りの無い所が多く、身体を横向きにして、一歩一歩氷の階段をツルツル滑りながら降りたので、景色どころでは無かった。滝近辺の荒々しい流れに比べると湖面は波もなく静かである。カルジェロヴァッツ湖とノヴァコヴィツァ・ブロッド湖の間の木道を渡って対岸に向かう途中でチリッチさんが1匹の鱒を見付け教えてくれた。今日の散策では、沢山有る湖の中でこの1匹の魚しか見ることができなかった。

谷の底(湖のほとり)まで下りきったら、大滝の麓を目指す。大滝の麓は人気の記念撮影スポットである。私は落差1,000mのベネズエラ・イグアスの滝を見てきているから、凄さは感じなかった。

下湖群の中で最も美しい滝のひとつと言われているのが[ミルカ・トルニナの滝]である。

ミラノヴァッツ湖からガヴァノヴァッツ湖へ階段状に横一線に流れ落ちる美しい滝である。この景観は素晴らしかった。

(因みに、ミルカ・トルニナとは19世紀末から20世紀にかけて世界的に活躍した有名なオペラ歌手で、プリトヴィッツェの美しい自然をとても愛した女性である。

オペラ公演で得た収益金を公園の保護整備協会に寄付した功績を称え、この滝にミルカの名前が付けられた)ミルカ・トルニナの滝の前にも、ちょっとしたビュースポットが設けられ、人気の記念撮影スポットとなっている。湖群に流れ落ちる滝の脇の木道を歩き、普通の山道に出、なだらかなな道を進むとコズィヤク湖の遊覧船P3乗り場前に着く。トイレなどがある広場は閑散としていて、お土産屋も売店も閉まっていた。上田さんから

「遊覧船が満席になると30分待たされるから、10時発に何としても乗船したい」急かされたが、我々ツアーの他には団体の観光客は居なかった。途中に居た韓国ツアーのグループは遊覧船には乗らなかった。遊覧船は200人程も乗れる大きな、飾り気もなにも無い単なる渡し船である。

のんびりしたもので、15分遅れで出航した。コズィヤク湖からの景観は所々に小さな滝が流れ込む景色と、岸辺を歩く遊歩道位である。

(観光スポットの比較をしてはいけないのだろうが、私は中国の[九寨溝]には3度も行っている。あそこの滝の数と迫力・凄さ、渓流の荒々しさ、景観の美しさから比べると、どうしても見劣してしまう)

P3乗船場からP1桟橋迄20分で着いた。P1出口付近で待機していたBUSに乗り、入り口まで臨時ガイド(ボージュさんの知人)のチリッチを送り届け公園を後にした。 11時30分ザグレブへ(137km、約3時間)向けて出発した。途中で昼食を取り、 15時15分着後ザグレブ市内観光となった。

〔ザグレブ〕は、クロアチアの首都で、クロアチア最大の都市である。クロアチアの北西部サヴァ川河畔に位置し、メドヴェドニツァ山の南斜面にあり海抜は122mである。2011年の国勢調査によるザグレブ都市圏の人口は約120万人で、クロアチアでは唯一100万人を超える。

アルプス地方、ディナル・アルプス地方、アドリア海沿岸地方、パンノニア地方へ伸びるパンノニア平原南西部の、地理的に恵まれた場所にある。整備された交通回廊によって、中央ヨーロッパとアドリア海及び、周辺地域と結ばれた交通の要衝となっている。他、産業の集積や科学研究機関、伝統的な産業などでクロアチアを先導する地位にある。

首都としてクロアチアの中央政府や行政機関、省庁のほとんどがザグレブに拠点を置いている。

ザグレブ新市街は、南のザグレブ中央駅からバン・ヨシップ・イェラチッチ広場(共和国広場)まで碁盤の目状に広がっている。創立300年以上の歴史をもつザグレブ大学、主要官庁などのネオクラシック調の建物とユーゴスラビア時代の建物、新しい高層ビルが混然としている。共和国広場から坂を上がると世界一短距離のケーブルカーがある。(このケーブルカーは1890年に開通した全長66m、毎10分ごとに片道30秒で到着する世界一短いケーブルカーである。旧市街と新市街を楽々と移動出来る、ザグレブのお年寄りのために作られた。片道4Kn・520円)このケーブルカーには乗らなかった。

ザグレブ大聖堂、サン・マルコ教会がある。そこから北に向かって旧市街が広がる。ここにはゴシック様式とバロック様式の建物が多く、中世の町並みがよく残っている。

メドヴェドニツァ山脈は最高峰スリェメ山 (1,033m) をいただき、そこからザグレブ都市圏、サヴァ川、クーパ谷、フルヴァツコ・ザゴリェ地方を望むすばらしいパノラマ展望が見られる。天候がよければ山頂からは、ヴェレビト山や、スロベニア近くにある雪をかぶったジュリアンアルプスまで望むことが出来る。

古都メドヴェドグラードは13世紀に建てられた中世の城塞都市で、最近修復されたものだが、メドヴェドニツァ丘の特別な観光名所である。そこから市内の西側を見下ろすことができる。

[祖国の殿堂]は絶えず灯明が灯っている記念建造物で、通例は国民の祝日に歴史上祖国のために倒れた全ての英雄に、クロアチアが崇敬を払うための場所である。

交通の上で立地が恵まれていること、産業が集中していること(金属加工、電器、織物、化学、製薬、印刷、皮革、木材加工、製紙等)、科学研究施設、工業の伝統により、ザグレブの経済の主導的な位置を占めている。

ザグレブは東ヨーロッパの標準から見れば比較的裕福だが、それでも平均収入や物価は西側よりもなお低い。ザグレブはクロアチアの都市ではもっとも高いGDPを誇り、2005年の1人当たりのGDPは19,132ドルであった。同時期のクロアチア平均は10,431ドルである。

クロアチアの34%の企業はザグレブに本社を置いており、クロアチアの労働人口の38.4%は銀行や公共部門、公共交通機関を含めザグレブで勤務をしている。2006年現在、ザグレブの企業はクロアチア全体での52%の取引高と60%の利益を生み出し、クロアチア全体での輸出の35%、輸入の57%を占めている。

ザグレブの2010年の観光客数は60万人以上で、年々増加傾向にある。 ザグレブの名が現れたのは1094年頃であるが、その起源についてはあまりはっきりとしていない。

現在、中心部の近くにある丘も、以前はより近くを流れていたサヴァ川の河岸だったと言う可能性もある。これらの単語から、一つの単語が形成され現在の地名であるザグレブが生まれたとされる。他の伝説ではある支配者がマンダと言う少女に喉が渇いたので、現在は泉であるマデュセヴァツの湖に水を汲みに行かせたとされるもので、「マンダ、それをすくって!」のセンテンスから来ているともされるものや、クロアチアのイラン起源説と関連してザグロス山脈と関連付けるものもある。

ザグレブ初の高層ビルはバン・イェラチッチ広場に面して建てられたネボデルで、1957年から1958年にかけて建設され1959年8月22日にオフィスビルとして開業している。当時のユーゴスラビアでは一番高いビルであった。その後、1970年代から1980年代にかけてザグレブでは高層ビルが次々と建てられた。2000年代、市議会は新たに計画された多くの高層建築物に対して認可を出しており21世紀に入ってからのザグレブにはユーロタワーやザグレブタワーなど多くの高層ビルが増えている。長年、ザグレブでは10階建て以上の高層建築物の建設は禁止されており、現在見られる高層建築物のほとんどは1970年代から1980年代に遡り、新たな郊外部の住宅は通常4階から8階建てである。制限の緩和により高層建築物は増える傾向にある。

BUSは無料のトイレ近くで停まった。 2時間の散策なので全員がトイレを済ませた。現地女性ガイドの[イヴァナ]さんと合流した。180cmの長身美人である。イヴァナさんも日本語は話せない。上田さんの通訳をイヤホンで聴きながら出発である。坂になっている広場を上がって行ったところに聖母被昇天大聖堂があった。

[聖母被昇天大聖堂(ザグレブ大聖堂)]は、ザグレブのシンボルのカトリック教会で、クロアチアのカトリック教会の中心である。過去にハンガリー治下では聖ステファノ大聖堂などと呼ばれたこともあるが、現在は聖マリア被昇天大聖堂と呼ばれている。空に向かって聳え立つ、入り口左右の2つの尖塔(105m)は遠くからも眺めることができ、建物が少ないザグレブでは引き立って見える。クロアチアで最も有名な建物で、最も高い建造物である。

ザグレブに初めて教区が設立されたのは1094年のこと、その後大聖堂の建設が始まった。ザグレブについての初の歴史的記録がされたのもちょうどこの頃で、ザグレブの歴史はこの大聖堂と共に始まったとも言える。常に異民族の脅威に立ち向かってきた歴史を持つザグレブはタタール侵入時の1242年に破壊されたが、13世紀末にゴシック様式で再建された。オスマン帝国軍の侵入に備えてまわりに城壁が1512年から1521年に建設された。17世紀にはオスマン軍の撤退により塔の建設が再開されて、その際にはバロック様式に建て替えられた。1880年の大火で町も大聖堂も大きな被害を受けて大聖堂が現在の姿になったのは、その後である。

オーストリアから招いた建築家フリードリッヒ・フォン・シュミットのスケッチを元に、ヘルマン・ボレーというドイツ人建築家がネオ・ゴシック建築で再建し、現在のように2つの塔をもつ姿となった。

ただ、せっかく美しい姿に再建されたのだが、当時建築資材や資金不足が原因で、尖塔に使われた資材は質の悪い砂岩だった。そのため、数十年のうちであっという間に尖塔は劣化してしまった。そのため20世紀後半になり、丈夫な石灰岩で新たに修復されることとなり、現在も修復作業が続けられている。

現在、城壁は取り壊されそのほとんどが姿を消してしまったが、今でも大聖堂を正面に見て左側に城壁の一部が残されたままになっている。

大聖堂の入り口上部に施された装飾はとても緻密で奇麗である。入り口の彫刻を見て大聖堂の中を見学した。

[グラゴール文字が刻まれた壁]大聖堂に入ってすぐ右側に進むと、高い壁一面に不思議な文字が刻まれていた。これは[グラゴール文字]と呼ばれる“スラブ語圏最古”とされる文字で、現在ロシア語などで使用されているキリル文字の原型になったとされる文字である。

[ステピナツ大司教のお墓]この大聖堂が一般的な大聖堂と比べると明らかに異なる点は大聖堂の一番奥、正面の祭壇にあるのはキリストの像でも絵でもなく、人形が安置されたガラスケースである。

この人形はザグレブの大司教であったアロイジエ・ステピナッツ大司教を象ったもので、人々はこの前で熱心に祈りを捧げている。ステピナッツ大司教は波乱の人生を歩んだ人物で、第二次世界大戦後に戦争犯罪人の烙印を押され、軟禁生活の中で死去された。その後クロアチアが独立した91年以降、ステピナッツ大司教の有罪判決はクロアチア新政府により取り下げられ名誉が回復され、現在は殉職者として人々の信仰を集めている。

[ステピナッツ大司教のレリーフ]大聖堂内に飾られているステピナッツ大司教とイエス・キリストを描いたレリーフは、クロアチアの有名な彫刻家イヴァン・メシュトロヴィッチによる作品である。

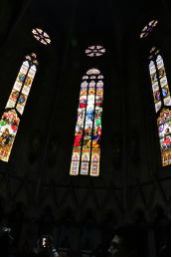

[美しいステンドグラス]自然光とキャンドルのあかりのみで照らされた厳かな雰囲気が漂う静かな大聖堂内には、太陽により照らされたステンドグラスの色とりどりの美しい光が差し込み、時間とともに刻々と変化するという。

大聖堂を出ると坂路の真ん中や端っこに、階段状のテーブルを並べたレストランが幾つもあった。

ザグレブは坂道の多い街である。イェラチッチ広場とザグレブ大聖堂の間の広場では、赤いパラソルの下で開かれる青果市場が立つ[ドラツ青果市場(Dolac Market)]である。ザブレブ市民の胃袋と呼ばれる場所、野菜から果物までズラリ並び午後2時まで活況だそうだが、午後4時過ぎだったからパラソルだけが目立っていた。 〔石の門〕ザグレブの北部にある2つの丘のうち、聖マルコ広場があり、現在の政治の中枢が集まっているほうの丘はグラデッツと呼ばれ、1つの街が形成されていた。丘全体が街になっており、その街を囲むように城壁が作られた。その城壁を越えて街とその他を行き来するために、東西南北の4つの門があった。その中で、今でも残っているのが東にある石の門である。18世紀までは木造で作られていたのだが、1731年に起きた大火でザグレブの町のほとんどが焼け払われた。城壁と東門(現在の石の門)周辺が焼け落ちた際、灰の中から奇跡的に無傷で残ったのが聖母マリアのイコンである。

火災のあと、門は頑丈な石で作りかえられ、礼拝堂を作ってそこに納められ、現在も石の門内部のチャペルで保存されいる。ザグレブで最も信仰深い場所が石の門である。ゲートになっているだけではなく、ゲートそのものが小さなチャペルになっている。門内は今でも礼拝堂にロウソクや花を捧げて祈る人々が絶えない。ちゃんとした建物ではない礼拝堂はとても珍しく、普通の道に作られた礼拝堂にも関わらず、この石の門を通り抜けるザグレブ市民も、車やバスの運転手も運転中に目の前で十字をきる。

1760年に修繕された門自体も、現在まで一度も手をつけることなく保存されてきた。ここが単なる道ではなくちゃんとした礼拝堂なんだなとわかるのは、定時になると司祭が道の真ん中でイコンに向かって聖書を読み始めるのである。

ザグレブの観光スポットとして人気の[石の門]であるが、地元の方々にとっては、神聖なお祈りの場所である。昼の12時に聖母子イコンが納められている檻が開き、その前で信者たちが熱心にお祈りをする。

この石の門のすぐ隣りに、クロアチアで二番目に古い薬局がある。開業は1355年で、今でも営業中である。

現在は石畳が敷かれ坂の中腹には[トミスラヴの像]が設置されていたりと周囲の雰囲気は若干異なるものの、石の門と2つの建物の意匠はほぼ変っていない。

〔共和国広場〕はクロアチアの首都・ザグレブにある町の中心的なシンボル広場である。ザグレブ中央駅前から広がる新市街と、旧市街の東側・カプトル地区の間にあり、古くから人々の物の交換が行われてきたところである。この広場は17世紀ごろから[調和広場]と呼ばれていた。

1886年にイェラチッチ総督の騎馬像が設置されたころから[イェラチッチ総督広場]として知られたが、旧ユーゴスラビア時代の1947年に騎馬像は取り払われて、[共和国広場]と名称も変わった。1991年のクロアチアの独立と共に騎馬像も広場へ戻されて、名称もイェラチッチ広場《あるいは単に[トゥルグ(広場)]》に回復した。名称はイェラチッチ総督(1801 – 1859)にちなんで付けられた。

長い歴史の中で何度か名前を変えた。最初の名前は[ハルミッツァ]だった。ザグレブはハンガリーと長らく歴史を共に歩んできたが、当時、商品に掛けられた30%の税金を、ハンガリー語でハルミッツァと呼ばれていたことから、この広場もそう呼ばれるようになった。

ザグレブっ子たちの定番の待ち合わせ場所でもある。トラムが行き交い、年中様々な催し物が行われている賑やかな場所である。

〔聖マルコ教会〕はザグレブにあるカトリック教会で、旧市街のグラデツの中心にある。

教会は13世紀中頃に建設されもともとロマネスク様式で建てられ、現在でもロマネスク様式の太い柱がそのまま残されている。14世紀には礼拝堂とアーチがゴシック様式で建設され、19世紀末にヘルマン・ボレによりネオ・ゴシック式に改築された。可愛らしい屋根瓦が印象的な教会はザグレブを代表するランドマークである。屋根に有名なふたつの大きなカラータイルの紋章が描かれている。向かって左がクロアチア・スラヴォニア・ダルマチア王国の紋章で、右側はザグレブの紋章である。屋根瓦もその時に併せて作られた。

(残念ながら現在は一般開放されていないため、内部を見学することはできなかった。中にはイヴァン・メシュトロヴィッチが手掛けたキリストの磔刑〈たっけい〉像や聖母マリア像などが祀られている)クロアチアの国葬などの重要な行事はこの教会で行われる。

聖マルコ教会はクロアチアの旅行パンフレットにも紹介されているスポットである。人を入れないでこの教会を撮るのにいろいろ工夫した。

この教会が建つ広場は[聖マルコ広場]に面していて、国の中枢機関が集まるクロアチアにとって非常に重要な場所となっている。教会を正面に見て右側が国会議事堂、左側には首相官邸が位置し最高裁判所もある。国の中枢機関が集まる場所だが、警備が厳重な様子もなく、普通の “美しい教会のある広場”という感じであった。

共和国広場から石畳の坂を下る手前に、ザルレブ市内を一望できる丘があった。そこには杏の木が数本あって、真っ白い杏の花が満開だった。

上田さんは桜だと思いますとガイドしていたが、イヴァナさんの説明では

「クロアチアの杏は白だけで、日本のようなピンクはありません」とのことだった。 一通り市内を一巡して、15時に出発したトイレ付近に集合ということで自由行動となった。旧市街に戻ってみるとネクタイ専門店がいくつもある。店の入り口にクロアチアの国旗を模した、赤と白の市松模様で拵えた2mもあるネクタイが吊してあった。

クロアチアは、ネクタイ発祥の地である。ヨーロッパの国々ではネクタイは[Cravat(クラヴァト or クラヴァット)]と呼ばれており、この言葉自体はクロアチア人を意味する[クロアト]」に由来している。

ヨーロッパで起きた30年戦争(1618年-1648年)の頃、クロアチアの兵士たちもこの悲劇に巻き込まれフランスの傭兵として戦地へ赴くことになった。兵士たちは、クロアチア領主のヴィツェ・ロイ指揮下で転戦し、ついにパリへと入城した。

ある村に住む青年も、そんな兵士のひとりだった。青年は、村を発つ前に最後にもう一度恋人に遭いたいと訪れる。別れを惜しむ二人に、刻々と迫る出発の時その娘は、愛と忠誠の証として青年の首元に赤いスカーフを巻きながら

「私の愛する人よどうか御無事で、私の元へ戻ってきて下さい」と

娘の心からの願いが青年を守ったのか? 片時もそのスカーフを身からはずさなかった青年は、その後戦場から無事帰還した。このロマンチックで幸運な逸話は瞬く間に村々に広まり、クロアチアの女性たちは願いを込めて、戦場に向かう夫や恋人の首に赤いスカーフを巻きつけるようになった。

クロアチアの軍装は、美しいスカーフを首に巻く伝統的なスタイルで、このオシャレなクロアチア・スタイルがフランス国民をも虜にした。そのスタイルが、ファッションに敏感なフランスのルイ14世の目にとまり、

「あれ(首元の赤いもの)は何だ?」と家来にと聞きます。兵士のことを聞かれたのだと勘違いした家来は

「あれはクラバッタ(クロアチア人)です」と答えたのだとか。その後、首元に巻くおしゃれなスカーフは[クラバッタ]として、お洒落好きのパリの上流階級で瞬く間に流行となった。それが後にイギリスへと渡り、現在のネクタイの形となり、世界中に広まったのである。王様はお抱えのテーラーに同じものを最高級生地で作らせた。これが[à la Croate]として新しいファッションになり、フランス語の「Cravate」の語源となった。

ネクタイは、洗練・優美を表すものとして徐々に市民ファッションに採りいれられ、やがてヨーロッパ全域に伝わっていった。

この逸話を証明するかのように、現在でもフランス語でネクタイはCravate(クラバッタ)、ドイツ語でもKrawatte(クラヴァッテ)と、ヨーロッパのいろんな言語でネクタイは「クラヴァッテ」といわれている。 旧市街を一回りして共和国広場に出た。デパートが並ぶ広場の中心に[イェラチッチ総督の騎馬像]が建っている。その像の右側には大テントを張った下にマーケットが出店していた。

この広場にはトラムの路線が何本も乗り入れており、ひっきりなしに行き来している。同じ方向なら1時間乗っても10Kn(180円)だそうだ。

マーケットを一回りしてきたら、騎馬像の脇に、台の上に乗ったツタンカーメンが立っていた。興味が沸いたからカメラに収めると、ツタンカーメンの首が動いている。電動仕掛けなのかなと思って近寄ると、台の下に置かれた器にチップを入れろと頭の部分で合図していた。大道芸人のパフォーマンスだった。 これで今回の観光は全て終了である。

17時15分BUSはクラーツ(180km・約3時間)へ向かう。クロアチアからスロベニアを通過する際の通関は、バスから降りてイミグレーションの建物の窓口でパスポートを提示するだけでよかった。

スロベニアからオーストラリア入りの国境越えはBUSから降りて、イミグレーション窓口まで行きスタンプを押して貰った。両国ともシェンゲン協定加盟国なのに、通関係員によって審査が異なるそうだ。

《 因みにユーロ圏の出入国スタンプは他の国と違って4種類あり、入国・出国手段によってスタンプが変わる。4.3×3cmの黒い外枠(これは共通)、枠の右上に17×7mmの小枠がある。他の国からEU圏に飛行機

を利用して入国または出国すると、小枠に[飛行機]マーク。自家用車での出入国に限らず、バスを利用しての出入国をした場合は[乗用車]マーク。ユーロ圏にフェリーを利用して入国また出国した場合は[貨物船]マーク。(ただし、EU圏にフェリーで入国できるルートはかなり限られてるので、この船マークのスタンプを押して貰えるのはかなり珍しい)。4つめが鉄道を利用して出入国をした場合[蒸気機関車]の絵マークである(ユーロ圏内は人の出入りも頻繁な為、特にヨーロッパ大陸間は、国内移動的な扱いとなり、チェックのみでスタンプが無い事が多い)。枠の左上には直径8mmの点々の中に国名の頭文字(ドイツならD、イタリアからエストニアならSI)、そして真ん中に大きく赤色で日付、左下には入国の場合は枠内に向けた黒→、出国の場合は内から外に向けた黒←が押してある 》

19時30分予定より30分早くオーストリアのホテルRAMADA GRAZに着いた。長さ15mのプールがあった。プールがあるから5星ホテルだという。ロビーはE階、夕食は20時からホテルのレストランである。この国ではユーロしか使えない。ビールは5€(650円)だった。

15日の出発の案内には ☆刃物類、液体類はスーツケースへ という注意書きがあった。最後の宿泊である。ブランデーが4分の1程残っていた。ゆっくりバスタブに浸かり、全部飲み干してからBEDに入った。

3月15日(金曜日) 第7日目 帰国

8日間の日程だが、今日明日に掛けての2日間は羽田国際空港へ向けて帰国のフライトである。7時30分のホテル出発でもレストランでの朝食が食べられた。スーツケースを扉の外に出し、6時30分にレストランに行った。さすが5つ星ホテルだけあって、同じバイキングでも野菜のサラダや果物が数種類有ったし、冷えたシェリーも置いてあった。昨晩はちょっと飲み過ぎの感があったが、朝の食前酒は美味であった。

7時30分ホテルを出発した。今日の運転手は[ダヴォール]さんに替わった。ボージュさんは17日からの観光ツアーの運転がある為、規則で2日間は休まなければならないのだという。なのに我々を空港まで見送りたいと、サービスでバスに乗り込んで世話を焼いてくれた。

グラーツ共用飛行場迄は25分で着いた。空港は閑散としていた。小さな空港だからチェックインも簡単に済んだ。出発ゲートは3カ所、真ん中に免税店、ゲートの隅にレストランもあった。€はほんの僅かだけ残し使い切ったので、大人しく搭乗時間までベンチで待機した。

9時50分LF-2341便は予定通りグラーツ共用飛行場を飛び立った。ミュンヘン国際空港までは55分である。ドリンクサービスがあった。隣は同じツアーの女性だった。私が呑兵衛だと知っていて、

「ミュンヘンからトリエステ迄の飛行機でビールを頼んだ人がいましたよ」と教えてくれた。上田さんの説明では

「ユーロ圏の乗り継ぎは国内線扱いだからアルコールは出ません」と話していたから、いみじくもオレンジジュースを戴いたのだが、試しにビールをリクエストしたらクッキー付きで出してくれた。

ミュンヘン国際空港へは10時45分に着いた。乗り継ぎ時間が約5時間もある。空港の外に出るのには何のチェックもいらない。上田さんが

「ここから国際線へ行かれる方はこのまま真っ直ぐ進んで出国審査を受けて下さい。出発ゲートは〈11〉ですから、迷うことはありません。出発まで約5時間ありますので、空港の外に出て、スーパーマーケットやショッピングモールなんかもありますからお土産を買うなり、エステに行くなり自由にお過ごし下さい。14時50分迄には出国審査を受け11番ゲートに来ていて下さい。私は世界でも此処だけの、空港内にあるビールの醸造元レストランで、出来立ての生ビールを飲みに参ります。御一緒なさりたい方はいますか?」と諮ると、3人の女性を除き14人が一緒に行くことになった。

ミュンヘン空港には、乗り継ぎ時間などを利用して、その場で醸造した本場ドイツビールを飲むことができるビアハウス[エアブロイ(airbrau)]がある。

空港内のビアハウスの中に醸造所があって、店内のタンクで醸造した新鮮なビールを、市内価格で(空港内なのに割高でない)レストランの中や開放感ある中庭でも飲むことができるのである。

場所は一般エリアの地上階(Level 3)、ターミナル1と2を結ぶ広場にある。乗継ぎ時間に利用できるが、飛行機を利用しない人でも入れる一般エリアである。

ドイツのミュンヘン空港のドイツらしいおもてなしだと自慢する。世界にビール大国はいくつかあるけれど、空港に醸造所とビアガーデンまであるのは世界広しといえどここだけである。

ミュンヘン空港には24時間営業のスーパーや託児所なども併設され、ショッピングモール感覚で地元の人たちで賑わっている。また、出発ゲート前にはリラクゼーションルームや有料のカプセルホテルも設置され、乗り継ぎのための待ち時間を有意義に過ごすこともできる。

エアブロイの店内にはピカピカの銅釜が鎮座し、低温熟成のタンクが並んでいて、ビールを醸造している様子が間近に見られてちょっとした工場見学気分が味わえる。できたてを飲めるのが嬉しいし、気持ちの良いビアホール席で飲んでいると、ここが空港だということをつい忘れてしまう。常時提供しているのはヘレス(ラガービール)とヴァイス(白ビール)の2種類で、その他5種類のシーズンビールが用意されている。 ここの特徴は濾過しないビールを出してくれることだ。一般的なビールは最終的にフィルターにかけられる。フィルターで濾過することにより酵母やたんぱく質を取り除き、安定した状態になるわけだが、ビールの成分も栄養も取られてしまう。濾過しないヘルシーなビールを出せるのも目の前のタンクで作っているからこそである。無濾過のヘレスはしっかりした麦芽の味わい、まろやかな喉ごしにほのかな甘みを感じる優しい後味が残る。そんなヘレス、ヴァイスともに500mlが2.75€(358円)と安い。これは、ミュンヘン市内でもっとも安い値段だそうである。ラガービールか白ビールジョッキーと相性抜群のバヴァリアン料理をセットで、10€(1,300円)だった。私はラガービールを3杯飲んだ。残りの€を使い切り、足りない分は日本円で650円を上田さんに換金して頂いた。

最後にこんな楽しい時間を演出してくれて、皆さんが満足していた。後は11時間25分掛けて羽田国際空港までの空の旅だけである。

《因みに3月13日に出した絵葉書は13日後の26日に届いたようだ》