3月12日(火曜日)第4日目 ドゥブロヴニク

出発は8時30分だとばかり思ってテレビを見ていたら電話が鳴った。出てみると上田さんからで、

「どうなさったのですか? みなさんもうBUSに乗って待っています」と言うのである。

「え! それは失礼30分出発とばかり思ってテレビを見ていました。直ぐ参ります」大失態であった。皆さんにお詫びをして、昨日言われた前から2番目の右側の席に座った。

午前8時15分ホテル出発、ドブロヴニクへ向かう(227km、約4時間30分)。

「ドブロジュトロ、お早う御座います。パスポートは大丈夫ですね 。貴重品、イヤホンは直ぐ出せますか? 今日も一日ドライバーはボージュさんです。今日も長時間移動となります。ドブロヴニク迄右側に美しいアドリア海を垣間見ることができます。(昨日もそう話していたので、今日は殆どの人が右側の席に陣取っていた)途中山間部を走ることもありますからずっと見える訳ではありません。明日は逆行しますから左側に海が見えます。今日左側に座った人は優先的に明日は左側の席に座って下さい。1時間後にトイレタイムを取ります。今日通過するボスニア・ヘルツェゴビナについて説明いたします。

[ボスニア・ヘルツェゴビナ]は、東ヨーロッパのバルカン半島北(中心部・西部)に位置する共和制国家です。面積は51,129㎢、北海道の約6割の大きさで、人口は3,507,017 (2017年)人、人口密度69人/㎢です。

ヨーロッパと中東の間に挟まれたボスニアは、歴史的、地理的に東西文化の交差点として様々な影響を受けてきました。

1992年までユーゴスラビア社会主義連邦共和国を構成する6共和国の一つでした。ボスニアとはサヴァ川の支流ボズナ川にちなんだ地名で現在の国土の北部約三分の一を占め、中心都市がサラエボです。南部の三分の一がヘルツェゴビナ地方といい、海には一部しか面していません。 人種的には多数を占めるのがスラヴ系セルビア人やクロアチア人などと同じボスニア人ですが、他の民族に比べてボスニア人としての自覚には乏しいと言われています。約 45%がイスラム系ムスリム、約 30%がセルビア人、約 15%がクロアチア人で、ほかに少数のアルバニア人、トルコ人、ユダヤ人などです。

住民にはイスラーム教徒がおり、狭い国土に三民族が混在して長い間共存してきました。が、ボスニア内戦では民族対立が表面化し、問題を深刻にしたふたつの構成体からなる連邦国家でもあります。

ほぼ三角形の国土を持ち、国境のうち北側と南西側2辺でクロアチア、東側1辺でセルビア、モンテネグロと接しています。ユーゴスラビアからの独立時、独立の可否や国のあり方をめぐってボシュニャク人、クロアチア人、セルビア人がそれぞれ民族ごとに分かれてボスニア・ヘルツェゴビナ紛争で戦いました。

北部のサバ川流域はパンノニア平原の一部で、大陸性気候でありますが、標高150m以下の低地は共和国のわずか8%にすぎません。2,000mを超える山地が多く、ディナル・アルプス、コザラ山脈、グルメチュ山脈が占めています。南部は乾燥したカルスト台地で、ネレトバ川河口部は地中海性気候です。国土の大部分が山岳森林地帯で、マツ、ブナ、カシを産しています。鉄鉱石の埋蔵量は旧ユーゴスラビア全土の85%を占め、褐炭、ボーキサイト、マンガン、亜鉛などの地下資源が豊富です。金属加工、繊維、靴製造などの工業が盛んでしたが、内戦で工業設備の80%が破壊されました。

日本に関係の深いボスニア人としては、2006年にサッカー日本代表チームの監督として迎えられたイビチャ・オシムがいます」

9時近くにガソリンスタンドでトイレタイムとなった。ここのトイレは8Kn(144円)と高かった。

「今日は昨日の続きで[新約聖書]のお話しをします」と長時間移動中、ドブロヴニクに着くまで、切れ切れに最後まで話してくれた。

「新約聖書で押さえておきたいポイントは福音書です。[良い知らせ]という意味です。福音書にはイエス・キリストがどのようにして生まれ、どのようにして愛を説き、どのようにして十字架にかけられたかが書かれています。

福音書では、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ伝とありますがちょっとニュアンスが違うところはありますが、内容はほとんど同じです。

イエス・キリストという名前には[救世主]という意味があります。イエスというのは、当時の男子としてはありふれた名前ですが、このイエスこそが旧約聖書に書かれている救世主ではないか? ということでイエス・キリストとなったのです。

イエス・キリストが十字架にかけられたのは金曜日です。そして、3日後の日曜日にイエスは復活し、人々に教えを伝え天に登ったので、キリスト教の安息日は日曜日となっています。

ダビデの末裔であるマリアとヨセフが婚約すると、結婚前に[天使ガブリエル]が現れ、[神の子を身ごもった]ことを伝えます。有名な処女懐胎の説話です。

紀元前4年にイエスが誕生すると、旧約聖書で出現が予言されていた救世主の誕生に、不安を覚えたヘロデ王は、ベツレヘムの幼児を皆殺しにします。しかし天使の知らせでそれを察知したマリアたちは、一旦エジプトへ避難します。時が経ち30歳を超えたイエスは、ヨルダン川において洗礼者ヨハネから洗礼を受け神の聖霊が宿ったとされています。洗礼を受けるとイエスは、荒野で40日間の断食を行い、悪魔から3つの誘惑を受けます。

1 「神の子ならば石をパンに変えてみろ」

2 「私を拝むなら、この国の一切の権力と繁栄を与えよう」

3「神の子ならばエルサレムの神殿から飛び降りてみろ」

悪魔は聖書の言葉を用いてイエスを誘惑しましたが、イエスも聖書の言葉を巧みに用いて悪魔の誘惑を退け、自らが救世主であることを証明したとされます。悪魔の誘惑を退けたイエスは、愛の教えと奇跡による人々の救済の旅を始めます。そしてイスラエル各地を回り、信者や弟子を増やしていきました。

イエスが行った代表的な説教と奇跡を紹介します。有名な[山上の説教]です。

心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人達のものである。

悲しむ人々は幸いである、その人達は慰められる。

心の清い人々は幸いである、その人達は神を見る。

平和を実現する人々は幸いである、その人達は神の子と呼ばれる。

義のために迫害される人々は幸いである、天の国はその人達のものである。

私のためにののしられ、迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪口を浴びせられた時、あなた方は幸いである。喜びなさい。大いに喜びなさい。天には大きな報いがある。あなた方よりも前の預言者たちも、同じように迫害されたのです。

このようにイエスは[愛と赦しと天の国の教え]によって人々を救済しようとしました。

イエスが行ったとされる代表的な奇跡とは

1 病気を治した。高い熱にうなされる女性の枕元に立ち、熱を叱りつけると、熱は去り彼女は立ち上がった。重い皮膚病にかかった人に、イエスが触れ『よろしい。清くなれ』と言うとたちまち皮膚病が治った。

2 嵐を沈めた。弟子たちとともに湖を船で渡る際、湖に激しい嵐が起きます。イエスは風と湖を叱ると、すっかり静かになった。

3 盲人を治す。イエスが2人の盲人の目に触り『あなた方の信じているとおりになるように』と言われると、2人は目が見えるようになった。

4 耳が聞こえない人を治す。イエスが、耳が聞こえず舌の回らない人の両耳に指を差し入れ、唾をつけてその人の舌に触れ、『開け』というと、たちまち耳が開け、舌のもつれが解け、はっきり話すことができるようになった。

5 5千人に食べ物を与える。[5つのパンと2匹の魚]だけを取り、賛美の祈りを唱え、5,000人の群衆に与えると、全ての人が満腹した。

6 湖の上を歩く。イエスが湖の上を歩いていた。それを見たペトロは真似をするが溺れてしまう。イエスは『信仰の薄いものよ。なぜ疑ったのか』と言った。

7 復活。イエスは十字架で処刑されましたが、3日後に復活し、40日間弟子たちと過ごした後、天に登っていったと言われます。

8 ユダヤ社会からの反感と迫害。イエスは弟子たちを引き連れ、3年ほどイスラエル各地を回り、説教と救済の旅を続けました。そしてユダヤ、非ユダヤにかかわらず、人を愛し相手の罪を許すイエスの教えは、多くの人から支持されました。さらには形式主義に陥っていた当時のユダヤ教も批判し、民の支持を集めると、その行いは時の権力者の反感を買い、イエスたちは、次第にユダヤ社会から迫害の対象になっていきます。

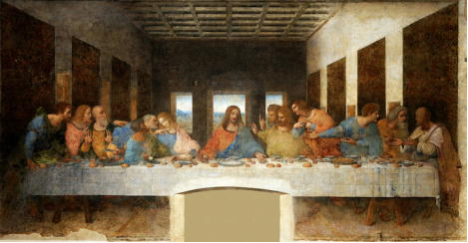

9 最後の晩餐と処刑。権力者たちのイエスに対する包囲網が強まるなか、イエスは覚悟を持ってユダヤ教の本拠地エルサレムに入ります。エルサレムに入って5日目の木曜日の晩、弟子達とともにユダヤ人の祭日の食事、最後の晩餐を取りました。

その席でイエスが口を開き、

『あなた方のうちの1人が私を裏切ろうとしている』弟子たちは、心を痛めて

『主よ、 まさか私の事では』と代わる代わる言うと、イエスは

『人のことを裏切るそんな者は不幸だ。生まれなかった方が、その者のためによかった』と言いました。

その晩、イエスのもとに祭祀長や長老たちとともに、大勢の群衆が武器を持って訪れてきました。その中にはイスカリオテのユダもおり、ユダはイエスに近づき接吻をしました。すると群衆はイエスを捉えて連れて行きました。

イスカリオテのユダは銀貨30枚でイエスを祭祀長たちに売り、接吻はイエスを確かめるための合図でした。この時弟子たちは皆、イエスを見捨てて逃げてしまいました。翌日の金曜日、イエスはゴルゴダの丘において十字架にかけられ亡くなりました。

この死をもって、世の中の人々が生まれながらに持つ罪をあがなったと言われています。そしてそれが救世主としての使命だったとされています。

墓に葬られたイエスは3日後に復活し弟子たちの前に現れます。イエスは40日間地上にとどまり、神の国について弟子たちと語り合い、天へ昇っていきました。

以上が福音書の内容です。キリストの誕生から十字架にかけられるまでのお話でした」御苦労様でした。 トイレ休憩後、約40分走った所でクロアチアボスニア・ヘルツェゴビナの国境に差し掛かった。

「出国審査が御座います。パスポートを出して置いて下さい。どんな審査になるかは通関の職員次第ですので、上着を着て待機して下さい」 ボージュさんが通関窓口まで行くと、ペットボトルを要求され2本取りに来た。BUSは3台並んでいた。前のBUSが動き、我々のBUSも前進させた。前のBUSの人達は全員下車して通関窓口で一人一人審査を受けていた。

「前の人達が窓口に並んでいますから、私達のツアーも同じように窓口まで並ぶようです」上田さんが言うように窓口の係官にパスポートを渡し、スタンプを押して貰う。全員の審査が終わると、かなり前方に進んでいたBUSに乗り組むことが出来た。

国境からネウムに向かう途中にパッチワーク模様の畑が綺麗だと、BUSを止めて写真撮影タイムを取ってくれた。ブドウ畑、オリーブの畑等が、行儀良く植えられていて、言われてみればパッチワークのように見えた。

ネウムに付くまで上田さんのガイド

「[ネウム]は、ボスニア・ヘルツェゴビナ、アドリア海沿岸ネレトヴァ県に所属する人口4,960人 (2013年)ほどの町です。この地域がボスニア・ヘルツェゴビナ唯一の海に面した部分ですが、国全体をまかなうような大きな港があるわけではありません。海岸線に対して両側がクロアチアに接していて飛び地になっています。住民もクロアチア人が主体です。1718年に結ばれたパッサロヴィッツ条約(ポジャレヴァツ条約)の結果ダルマチアのほぼ全域はヴェネツィア共和国領と定められました。が、ヴェネツィアとオスマン帝国の保護国であったラグーザ(ドゥブロヴニク)との紛争を防ぐため、ネウムは両者の緩衝地帯としてクロアチアから切り離しオスマン帝国領となりました。この時引かれた国境線が、主体となる国家が変遷しつつも現在まで引き継がれています。ネウムは僅か21kmだけ飛び出していて、海岸線になっています。ネウムの街の内陸部は山地になっており、細い道しか通じていません。クロアチアを分断する位置にあるため、陸路でクロアチアを縦断(行き帰り2回立ち寄った)となります。このルートは、クロアチア紛争(旧ユーゴvsクロアチア)および、ボスニア紛争(クロアチア系勢力vsボスニア系勢力)での激戦地でした(1991年8月~1995年12月)」

ドブロヴニクへ行くためには、ネウムの海岸線をくねくね走る国道8号線を通らなければならない。ネウムの住人はクロアチア人であり、両紛争前から[クロアチア共和国の国民]と自負していたこともあり、検問は一切なかったそうだが、クロアチアがEUに加盟し国境が引かれたため、パスポートをチェックするようになった。

アパートメントの文字が多く目立つ。が、イスラムの香りは感じない街である。特殊な立地条件のネイムは、クロアチアに比べて物価が安いということで、観光客向けのスーパーが何軒も開店している。トイレ休憩に利用したホテルの地階にもスーパーマーケットがあり、クロアチア通貨のクーナでも、ボスニアの通貨マルカでも、勿論ユーロでも買い物ができる。ボスニアの消費税は17%なので、クロアチア人もネウムへ買物に来るとのことである。

ホテルの駐車場から見たアドリア海は湾になっていて綺麗な景色がまばゆかった。

11時30分、ネウムのホテルでトイレ休憩となった。地下に大きなスーパーマーケットを経営している。安いというので、今晩の寝酒に500ml缶(3.5Kn)ビールを2本と1ℓ(2.7Kn)入りの水を買っておいた。12時に1階のレストランが開き昼食となった。レストランに入る時に、自分で飲む生ビール500ml(10Kn)を買って持ち込んだ。

13時にネイムを出発した。新約聖書の話を終えるとドゥブロヴニクの説明である。

「〔ドゥブロヴニク〕は、クロアチア、アドリア海沿岸のダルマチア最南部に位置する都市及び基礎自治体で、ネレトヴァ郡の郡都です。日本語では[ドブロブニク]とも表記されます。ボスニア・ヘルツェゴビナの唯一の海港であるネウムが回廊状態で分断しているため、クロアチア本土とは陸続きではない飛び地となっています。

[7つの国境、6つの共和国、5つの民族、4つの言語、3つの宗教、2つの文字を持つ、1つの国家]と言われた旧ユーゴは数々の紛争を経て現在に至っていますが、独立紛争で打撃を受けたドブロヴニクの街は懸命な修復活動によりその輝かしさを今に残しています。

1979年に世界遺産に登録された旧市街は[アドリア海の真珠]とも謳われる美しい町並みを誇っています。そしてジブリの宮崎駿のアニメ映画[魔女の宅急便]や[紅の豚]の街のモデルにもなっており、日本でも有名な観光地の一つです。アドリア海沿岸でも傑出した観光地であり、多数のクルーズ船が寄港する他、地中海各都市とフェリーで結ばれ、ドゥブロヴニク(ネレトヴァ郡)の中心都市となっています。

人口は2015年に行われた国勢調査で43,697人でした。そのうち、約28,000人はドゥブロヴニク市街に居住しています。2001年の国勢調査ではクロアチア人は住民の88.39%を占めていました。

ドゥブロヴニクは歴史的に海洋貿易によって栄えた都市で、中世のラグーサ共和国はアマルフィ、ピサ、ジェノヴァ、ヴェネツィアなどと共に5つの海洋共和国に数えられました。

アドリア海東側では唯一のライバルである都市国家はヴェネチア共和国だけでした。巧みな外交術と豊富な富に支えられ15世紀から16世紀にかけて急速に発展しました。1970年代、恒久的に戦争による破壊から守るために非武装化されましたが、1991年のユーゴスラビア崩壊に伴う紛争でセルビア・モンテネグロ勢力によって7ヶ月間包囲され砲撃により多大な損害を蒙りました。

町の起源は古くローマ帝国時代、あるいはそれ以前に溯るとされています。歴史的に7世紀頃ラウスと名付けられていた岩島に、近くの都市エピダウロスからのダルマチア人の避難民が、スラヴ人の侵略から逃れるために成立したとされています。

8世紀からのビザンチンのバジリカや城壁の一部などの新たな考古学的な発見を基にした説もあり、従来からの説が異議を唱えられることもありました。バジリカは当時、相当に大きな居住地が形成されていたことを示しています。また、科学的な類似性によってラグーサは紀元以前に大規模な建築が行われました。

ドゥブロヴニクは多くの教育機関も立地しており、ドゥブロヴニク国際大学やドゥブロヴニク大学などの他、海員学校、観光専門校、ザグレブ大学大学院の研究所、アメリカンカレッジの経営や技術学部、クロアチア科学芸術アカデミーの歴史研究所などがあります。

ドゥブロヴニク周辺の気候は典型的な地中海性気候に属し、穏やかで雨が多い冬と乾燥した夏がやって来ます。しかしながら、独特の風や雷が起こりやすいなど他の地中海性気候とは異なっています。10月から4月にかけてアドリア海からは心地良くない冷たい突風であるボーラが吹き付け、年間を通して頻繁に雷が発生します。夏でも風が起こる時に、暖かさや晴天は破られます。

毎年夏に45日間にわたり、コンサートや競技会などを含む文化的な催しである[ドゥブロヴニクサマーフェスティバル]が開催されます。

2月3日はドゥブロヴニクの守護聖人であるブラシウスの祝日で、大きなパレードや祝祭が数日間行われます。

旧市街は1993年から2002年に発行された50クーナ紙幣の裏側に描かれています。聖ブラシウスの像は市内の周辺で見ることが出来ます。ブラシウスはヴェネツィアへの福音者マルコと同様に重要で、旧市街にある大きな教会の一つである聖ブラホ教会の名称にも因んでいます。

[アルボレトゥム・トルステノ]は世界で最古の植物園で1492年以前に遡ります。旧市街地は古い建物を誇っています。

ドゥブロヴニク湾には72㏊の木に覆われたロクルム島があり、伝説によれば1192年リチャード1世が難破した後、岸にたどり着いたとされています。現在、島には城壁や植物園、ナチュラリストビーチがあります。1667年の大震災ではドゥブロヴニクのルネサンス期の建物は、少数だけ破壊せずに残りました。建築遺産としては十分価値があります。 午後2時から現地の女性ガイド・ルシヤ(Lucija)さんの案内と上田さんの通訳で、世界遺産ドゥブロヴニク観光である。ドブロブニク旧市街内は原則的に車両の乗り入れができないためすべて徒歩での観光となる。小さな町なので迷うことなく心の赴くままに散策を楽しむことができる。イヤホンを付けてピレ門から入った。晴天だが冷たい風が強く吹いていた。

〔ピレ門〕は街の西側にあり、ドゥブロヴニク旧市街へのメインゲートである。ほとんどの旅行者がこの門から旧市街巡りへと通り抜けることになる。建設されたのは1537年、ラグーサ共和国(現ドゥブロヴニク旧市街)の内門と外門とで構築されたこのピレ門には、かつて海側と山側からの敵の攻撃を防ぐために堀には[木製の跳ね橋]があり、毎日夜には橋を跳ね上げて鍵を掛けていた。堀には水は無い。

ピレ門は旧市街を訪れる観光客の撮影スポットでもある。シーズンを問わず一日中観光客で混雑している。

現在の内門と外門のアーチの上には、左手にドゥブロヴニクの街の模型を乗せた守護聖人・聖ヴラホの彫刻がこの町を守っている。

内門の彫刻は20世紀のクロアチアで著名な彫刻家・イワン・メストロヴィッチの作品で、そこに1460年に作られた扉も見ることができる。

ピレ門を抜けるとさらに分厚い壁が連なり、そこを抜けると旧市街の[プラツァ通り]である。街は二重の壁によって厳重に守られている。

ドゥブロヴニク城壁は周囲約1,980mあり、厚さ5m、高さ25mの堅牢な市壁である。最初に造られたのは7世紀とされるが今日見られる主要な部分は12世紀から17世紀にかけて造られた。

[オノフリオの大噴水]ピレ門を潜った直ぐの場所にある、大噴水と呼ばれているのが水飲み場である。

目に飛び込んでくるからすぐ判る。

一般的な噴水とは違い、水は吹き上がっていない。大噴水は円形で16の人面の口から蛇口が出ていて、そこから水が流れ出ている。この水は飲めるそうだが私は止めておいた。飲んだ人が、

「冷たくて美味しかったですよ」と言っていた。一応観光名所である。直径約15m・高さ5mとかなり大きいし、ピレ門の直ぐ傍と言うこともあって待ち合わせ場所の目印になっている。12km離れた源泉から、市内まで引き込まれた天然水である。17世紀の地震で噴水の装飾の多くが失われたが、水の噴き出し口となっている顔のレリーフは、今もその姿をとどめている。オノフリオが1438年に作った噴水で、16面の顔のレリーフがとてもユニーク、その口が蛇口となっている。

ピレ門を入ると直ぐ右にレクター宮殿がある。

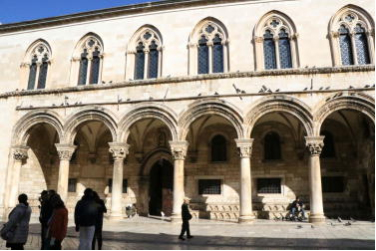

〔レクター宮殿〕はゴシック・ルネサンス様式の建物で優美な曲線と絢爛豪華な階段を表した3階建てである。現在は博物館として使われ、建物のファサードは1993年から2002年にかけて発行された50クーナ紙幣に旧市街と共に描かれている。宮殿内の聖サヴィオゥール教会はルネサンス期の名残を留めている。

隣は多くの観光客が訪れるフランシスコ会修道院である。フランシスコ会修道院の鐘楼はプラツァ通りのランドマークとなっている。

通りの終点は、時計塔が立つルジャ広場である。

〔フランシスコ会修道院〕は、教会、修道院、博物館、図書館、薬局などから構成されている。ピレ門を入ってすぐのところにある。

1317年に着工されたフランシスコ会修道院の現在の大きな建物は、長い時代を経て部分的に損傷を受け、特に1667年の大地震の爪痕が残った。

その後にバロック様式で改築されたもので共和国時代の文化芸術の貴重な遺産となっている。

原型の豊さと美しさは、ある一部分を見れば判る。ゴシックの大きな梁のある南側の正面には、その美しさの中の感動的なピエタが目の前に広がる。自分の衣服で死んだ息子を包む聖母の彫刻は、ドゥブロヴニクの石工のペトロヴィッチ兄弟、レオナルドとペタルが1498年に制作した。

この中には、書いた言葉によって後世に名を残した、イワン・グンドゥリッチの墓がある。修道院の回廊は、バル出身の職人ミホイェ・ブライコヴが手掛けたが、後期ロマネスク様式の造りは、当時のダルマチアにおいて最も美しい芸術作品である。

プラツァ通りの修道院入口は旧市街の歴史的建築物の中でも一見地味であるが、一歩院内に足を踏み入れると、そこには修道女たちが薬草を育てていた14世紀そのままの中庭が残っている。その庭を囲むルネサンス様式とロマネスク様式の2つの回廊と、美しい彫刻が施された数々の柱、修道女が病気の人々を治す姿が描かれた壁を見ると、そこはまるで中世当時の時間が流れているかのようであった。

院内の小さな博物館には、14世紀の圧搾機や蒸留水を作る器具、薬壷、天秤、薬のレシピ、薬学書、手書きの処方箋など、薬局や修道院にまつわる興味深い品々が展示されている。また、当時の院内には貧しい人たちの治療院があった。その時代のドゥブロヴニクがいかに高い福祉と医療・薬学レベルの町だったかが伺える。

17世紀増設の図書館には聖歌の本や写本、装飾品のコレクションがあり、30,000冊の蔵書、22のインキュナブラ、1,500もの貴重な手書きの文書が保管されている。15世紀の銀と金メッキのクロスや銀の香炉、18世紀のエルサレムの十字架も含まれる。またドゥブロヴニク出身でクロアチアの著名な詩人イワン・グンドリッチの墓がある。

この修道院のもう一つの見所は、院内にあるマラ・ブラチャ薬局である。1317年創業で今も営業中である。ヨーロッパでは3番目に古く、クロアチア国内最古のこの店オリジナルのハーブやローズクリームを使用した自然派コスメは、お土産として女性客に大人気だという。大きな薬局という感じで営業していた。

ドゥブロヴニクではもっとも敬愛されているバロック様式の大聖堂[聖ブラシウス教会(聖ヴラホ教会)]は18世紀に建てられた。

聖ブラシウスの聖遺物と共に象徴的な建造物である。

ルネサンス期遺産で最も輝かしいものは16世紀以来の[スポンザ宮殿]である。鐘楼の西側に、スポンザと呼ばれる税関がある。美しいスポンザは、ピレ門から入りプラツァ通りの一番奥の左側(ルジャ広場側から見て斜め右前)である。1520年頃に建てられ、表現豊かなゴシック・ルネサンス様式で建設された。ドゥブロヴニクの特徴的な建築物である。ここには、造幣局と武器鋳造所があった。パスコイェ・ミリチェヴィッチにより、正面の涼み廊下と中庭のある四角い形に設計され、16世紀に建てられた。石細工のほとんどは、アンドリイッチ兄弟による作品である。倉庫の扉は中庭と二階の回廊で囲まれ、メインの壁にはラテン語の言葉で[FALLERE NOSTRA VETANT; ET FALLI PONDERE: MEQVE PONDERC CVM MERCES PONDERAT IPSE DEUS(ここにある秤は、だまされない。私が商品の重さを測る時、神様も私を測るだから)]と書かれている。ドゥブロヴニクの商人たちへの戒めの言葉である。

ここは、町の商業の中心地であり、17世紀には、アカデミー会員が集まり、文学や芸術、科学について議論を交わした所である。現在もスポンザ宮殿には、ヨーロッパでも有数の豊かな歴史的文書の書庫がある。

ゴシックとルネッサンス建築が融合したスポンザ宮殿は、ドゥブロヴニク旧市街のシンボル的建築物の一つで、1979年に世界遺産に登録された。

現在は国の古文書館にもなっている。

16世紀に海洋貿易都市ラグーサ共和国(現ドゥブロヴニク旧市街)の税関や造幣局として建てられたため、宮殿らしい華やかさはほとんど感じられないが、2階の後期ゴシック様式の窓の上にはルネッサンス様式が残っている。

1667年の大地震で破壊的なダメージを受けた共和国の中でも、スポンザ宮殿は運良くその難を逃れた数少ない貴重な建物のうちの一つで、現在も1000年以上前の貴重な古文書などが保管されている。書庫の一般公開はされていないがレプリカが展示されている。

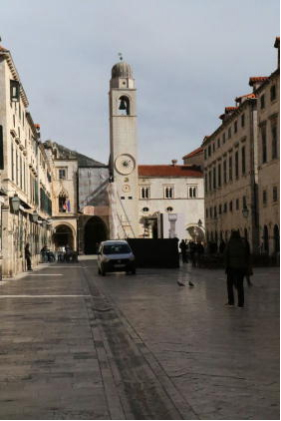

〔プラツァ通り〕はピレ門の入り口から中心部ルジャ広場まで約200m続く、旧市街を観光するには絶対に通るメインストリートである。ピレ門から入ってすぐ広がる石造りの建物と石で作られた道路は、好天気の今日は真っ白に見えてとても眩しかった。町が出来た7世紀には小島と陸地の間にできた細長い運河のような海峡だった。もともとドブロブニクはその細い長い海峡を隔てた小島にきでた町が起源である。その島に住んだ人達はローマ人だが、最初からこの島に住んでいたわけではなく、ツァヴタットに住んでいた人達だった。古くからこのツァヴタットにはローマの植民地として発達したのだが、スラヴ人の攻撃によって行き場を失い、この島に行き着いて住み始めた。廻りを水で囲まれている地の利は敵からの攻撃に適していた。プラツァ通りの両側に今迄見てきた建造物がある。

[オノフリオ小噴水]プラッツァ通りを突当りまで行き、右に曲がって大聖堂の方に行く途中プラッツァ(ストラドゥン)の東側にオノフリオ小噴水がある。

1438年公共水道が整備された後、1446年、オノフリオ・デラ・カヴァが造ったものである。こちらの方が大噴水よりも噴水のイメージに近い。オノフリオの大噴水と同様、噴水と名はついているが下から噴き上がる形ではなく、小さな多段式噴水である。真ん中には蛇口があり、子供の顔のレリーフの口部分から水が流れ出ている。大噴水と同様水は飲める。

8角形の台座は高さ1m・直径2.5m程で、8面に凝った彫刻が可愛らしく彫ってある。その台座にやはり彫刻が施された高さ約2mのスパイラル柱が立ちその上にはガーゴイルのような生き物が彫ってある。

〔旧港〕海洋国家だったドブロブニクの交易を支えた港で、南北を要塞で囲まれている最も古い歴史をもつ場所である。

旧市街の東側に位置する旧港は中世の面影を残す美しい港で、堤防を歩いたり、行き交う船をバックに写真を撮ったりして楽しむ事ができる旧市街の中でも一番人気のスポットである。

現在の主要港は別にあり、現在は市民船の停泊地としてだけでなく[ラクロム島][ツァヴタット][ムリニ]など、近郊の島や街へ向かうエクスカーション用の定期観光船の発着地としても利用されている。

旧市街を訪問する人は1度はこの港に立ち寄る所である。かつてはドブロブニクの玄関口だった旧港で、観光シーズンには、旧港で船を待つ観光客が行列を作っているそうだが、今日は閑散としていた。

旧港を眺めるには、直接港に行って見るのが一番である。多くの人達は、ポンテ門から出るか、スポンザ宮殿と時計台の間のところから港に出る。堤防はロマンチックなサンセットスポットとしても知られている。

プラツァ通りを抜け旧港を見学し、旧市街の裏通りを見学したりマラ・ブラチャ薬局、郵便局や土産店、BAR等も確認し、オノフリオ大噴水迄もどった。

予定ではロープウエイに乗って、スルジ山展望台から街並みとアドリア海を見学する筈だったが、今日は冬の季節風であるボーラ(突風)が吹き付けていて、ロープウエイは運行を休止しているとの情報を得たことで、予定を変更し、明日予定の城壁巡りをすることとなった。自由時間は1時間30分、18時に大噴水へ集合である。ガイドのルシヤさんが城壁に登るチケットを買ってくるのを待った(大人料金200Kn・360円)。

[旧市街の城壁]はドブロヴニク旧市街を囲うように立てられており、上に登って一周することができる。

城壁の上から、青く輝くアドリア海と城壁の中のオレンジ色の屋根瓦の民家や商店、様々な時代に建てられた教会や修道院、宮殿など、たくさんの歴史的建造物がひしめき合う様を見学する。ここからの景色を見る、見ないではドブロブニクの印象も大きく異なってくるだろう。いろいろな角度から旧市街を見ることが出来るし、写真を撮ったり休憩したりして一周するのに、1時間以上はかかるそうだ。入り口が4カ所ある。私達は大噴水の入り口から登った。石の階段は細くて急である。城壁の上は意外と高低差があり、少し息切れするところもあった。反時計回り(ピレ門→海側→山側の方向にしか回ることができない)に歩く一方通行である。城壁の通路は沢山の人が何千年もの長い間歩いた石畳なのですべりやすかった。

城壁から見下ろす旧市街景色は面白かった。

路地がまるで迷路のように見えたし、壁の直ぐ下が民家だったり、オレンジがたわわに実ったりしていた。複数の要塞や見張り塔などが組み込まれた城壁には、当時の大砲も残してあった。

私は用意してきた絵葉書18枚に貼る切手を買う為に、半周で下りて郵便局へ行った。日本までのハガキ1枚の切手は2.8Knと5.8Knの2枚で計8.6Kn(154.8円)と高かった。旧市街へ入る際にトイレを利用したら8Kn(144円)だったが、旧市街内のトイレは10Kn(180円)だという。集合時間まで50分もあるので、トイレも利用できるレストランに入り、大ジョッキービールを2杯飲んだ。

ボージュさんとの連絡に食い違いが生じBUSを10分程待った。夕方の気温は急に冷え込み、レストランを出る時にトイレに入ったのに、膀胱がパンクしそうになってしまった。街には路地みたいな所が無い、恥も外聞も無くなり、罰金覚悟で、地下歩道橋のドブで用を足した。2人ばかり男性が通った。恥ずかしい限りである。

18時30分ARISTONホテル着。19時G階のレストランでの夕食。食後は久しぶりのバスタブに浸かり、昼間ネウムで買ってきた缶ビールとブランデーを飲みながら、今日買った切手をハガキに貼り付けて23時に横になった。