第6日目 6月10日(日曜日)

モーニングコールが鳴る前に起きだし、出発準備をした。この日はミニ体操はパスとした。

午前3時にロビーへ行くと、あらかたの人が集まっていた。5台のトヨタ・アルファード(7人乗り)に分乗して、満天の星空の中を出発した。車のライトだけが頼りである。舗装道路から砂漠に入った。車は列を作って進むのでは無く、てんでんばらばらに走っている。闇の世界である。窓からは何も見えない。40分程走って、メルズーカに到着。車のライトを頼りに、テントホテル(砂漠に巨大なテントが張ってあった。発電機も備え、冷暖房完備、レストラン、バスタブもあるホテル)脇のトイレを使用。

戻ってきたら人数分の駱駝が座っていた。日の出が見える場所まで砂の上を歩いて行く人は年配の男性1人・女性2人だった。懐中電灯で足下を照らし、ガイド一人が先導して先発した。

駱駝引きに促されて駱駝の背中に跨がると、もっと後ろに座れと言われた。モロッコの駱駝はひと瘤駱駝なので、瘤の後ろに座ることになる。

[駱駝]肩高2m、体重700kgに達する大きな動物で、特に脚が長い。ヒトコブラクダ(乗用)には肩高2.4m、こぶのてっぺんまでの高さ3mに達するものがある。陸上ではキリンやゾウについで背の高い動物である。

鐙が無いので両足はぶら下げた状態である。瘤のあたりにコの字型を縦にした鉄の金具が取り付けてある。しっかり掴めと言われた。駱駝は前足から立ち上がる。前のめりになると後ろに反れと言われた。今度は後ろ足を立てるから、身体が前に煽られる。そうしてこの駱駝引きの客、3人を乗せると出発である。駱駝引きのお兄さんは懐中電灯も点けずに、月の明かりを頼りに真っ暗な砂漠の中を進んで行く。月明かりが無くっても、毎日歩いているから迷うことは無いのだろう? 駱駝は右前足と右後ろ足を同時に動かし、次には左の前足と左後ろ足を同時に出して歩くので、乗馬とは違った揺れ方になる。

【 ラクダは普通[側対歩(同じ側の前足と後ろ足を同時に上げる歩き方)]で歩く。長い首を振ってバランスを取りながら歩くので、乗り手には竹馬に乗っているような感じになる。加速度が付くにつれ、揺れが少なくなる。餌と水を充分に与えられたラクダは、1日に140kmのペースで3、4日も歩くことができる。運搬用のラクダは、150kgほどの荷物を載せて1日に25~50kmを歩く。動物で先天的にこの[側対歩]で歩くのはキリン、ラクダ、ゾウくらいである。わずかに北海道 にいる[和種]の道産子(どさんこ)がこの歩き方をする 】

鐙が無いから、両手で金具をしっかり押さえていないと落っこちそうで、乗り心地は思わしくない。幾つもの起伏を乗り越えて、30分位歩いた所の砂山に囲まれた窪地で降ろされた。満天の星が煌めいていた。

モロッコのメルズーガ近郊は[砂砂漠]である。

2004年10月にエジプトへ旅行した時に南部、アスワン地区のナイル川に作られアスワン・ハイ・ダム近くでサハラに触れたが、モロッコまで続いているとは想像もつかなかった。そんな広大なサハラの中で、最も美しいとされるのがメルズーガ大砂丘であるという。

砂漠での趣向は、ラクダに乗って砂丘をのぼり、てっぺんから朝日をながめることにある。一面がオレンジ色の砂漠の地平線から次第に光が差してくる様子が見られるのだ。

同じサハラでも砂の色が違うことに気が付いた。エジプトのサハラの砂は灰色っぽかった。なのにモロッコの砂は、黄色味の混じったオレンジである。

降りる時も要領を得なかった。どういう訳かラクダは頂上までは登ってくれないので、最後の15mほどは自力で上がることになる。砂丘はとても砂が細かく、普通歩行では足がずぶずぶと沈んでしまい、なかなか先に進めない。すたすた歩けるのは、ラクダやベルベル人駱駝引きの兄さん達だけである。何としたことか思うように脚が進まず、御者の兄さんに手を引っ張ってもらってようやく頂上まで辿り着けた。裸足になるとだいぶ歩きやすかった。

この日は風が強かった。砂が風に舞い立ち、私達に打ち付けてくる。駱駝引きのお兄さんが駱駝に被せてあった毛布を砂の上に敷いてくれたが、瞬く間に砂で埋まってしまった。

永田さんの説明では

「昨日まで穏やかだったそうです。昨日エルフードの方で雨が降ったので、その翌日こちらは必ず強い風が吹くそうです」

毛布に座って、じっとお日様が上がってくるのを待った。強い風の分だけ気温が下がったのだろう、作務衣を着てきたが、下にセーターを着てこなかったことが悔やまれた。

ラクダ引きの兄さん達と一緒に、日の出を待った。駱駝引きのお兄さんが3人して歌を披露してくれた。サービス満点の気配りが嬉しかった。ツアーのメンバーにも何か歌えと催促する。一人の女性が[月の沙漠]をソプラノで歌ってくれた。

乗ってきた駱駝に名前はあるのかどうか尋ねたら、「スズキさん」と答えていた。以前に乗せた日本人観光客から命名して貰ったそうである。ツアーの人達は大はしゃぎで写真を撮りまくっていた。やがて空が明るくなりお日様が浮き上がってきた。ようやく私もカメラを取り出して、モロッコの御来光を記念に収めた。

モロッコの太陽は日本の太陽のような赤味が無く、地平線らしき処から黄色いまんま上がってくる。ぐんぐん上がり真ん丸くなった。

駱駝引きのお兄さん達はプロのカメラマンそのものである。カメラを手にすると、お日様を掌に載せたようなアングルの写真とか、誰彼無くいろいろなポーズを取らせてシャッターを押してくれた。

砂塵がたたきつけてくる。カメラをビニール袋に入れたり出したりして撮影した。ホテルでチェックしたらフイルターのネジ部分に砂がしつこくこびり付いていたし、チャックを閉じて置いたリュックの中にも砂が入り込んでいた。天体ショーに酔いしれた後、砂山から駱駝がたむろしている15m下まで歩き出したら、お兄さんが座っていた毛布を両手に持って広げた。一瞬で毛布の砂は飛んで行ってしまった。その毛布を砂山の脇っぷちに広げて、私に座れと言う。何をするのか判らなかったが、お兄さんの方に向かって毛布に座ると、毛布の先端を持ってお兄さんが砂山を駆け下りるのである。一瞬ながら、素晴らしい砂滑りを満喫できた。私を降ろすとお兄さんは又、坂を駆け上がっていった。駱駝の周りに人差し指の先っぽ程の黒い物が沢山沢山落ちていた。

「珍しい小石だね。記念に持って帰ろうかな?」と拾い上げている女性がいた。

「それって、駱駝のウンチじゃないの?」誰かが言うと慌てて捨てた。

5時20分頃メルズーカを後にした。駱駝に乗った16人が一列になって進む。お日様が大分高くなり、駱駝に乗った隊列の陰が、一つ向こうの砂山にクッキリ映し出されていた。

お兄さん達がここでも写真撮影に奮闘してしてくれた。明るくなると駱駝の背からでも砂が良く見える。先程気が付いた駱駝のウンチが通り道に延々と落ちていた。長い歴史の標は、砂に沈むことなく道しるべになっていたのだ。

ホテルに戻ると荷物を整理して、スーツケースをドアの外に出す。食堂に行って朝食を済ます。出で立ちは昨日と同じ濃紺の甚兵衛と濃紺のTシャツである。

朝食後はトドラ渓谷(約146km、約2時間30分)に立ち寄り、カッターラの水道溝(10分)とオアシスのパノラマ(10分)を写真撮影下車後、[キョフテのタジン]の昼食。食後は[トドラ渓谷散策](20分)がありその後もバス移動、ワルザザード(約170km、約3時間)へ向かうというスケジュールである。

9時ホテル出発である。

モロッコの乾燥地帯では表流水の多くは、雨季のみに流れるワジ(かれ谷・雨期以外は水のない川)である。この地域のワジは比較的地下水が豊富なことから、オアシス農業が古くから営まれてきた。 この地域には伝統的な灌漑施設である地下水路が建設されている。そしてここには1200年以上前からある、地下水道溝の跡が残されている。アトラス山脈を水源とする地下水を数キロメートル先にある、街や農地まで送りこむ灌漑システムの跡で[カッターラ]という。

中国の技術を導入したもので、この穴は水道溝を造る工事の際に掘られたものである。ここから潜って横穴をどんどん掘削し、椰子の木で造ったパイプを埋めて水道溝を延ばしていった。地下水道溝を掘った際に出た、たて穴の山のことを[カナート]と呼ぶ。その後もたて穴は溝の補修管理のために使われてきた。土が盛り上がっている小山が等間隔で並んで残り、延々と続いている。凄いなーの一言に尽きる。土手にモグラが残した泥山の大きなものと思えば良い。近年、人口流出により定期的な維持管理ができない村落では施設を放棄せざるを得ない状況になり、深刻な問題が生じているという。地下水道溝は長いものでは200km、短いもので10kmもある。 バスを降りるとカナートを地下から観測できるコンクリートの階段があり、その脇には現地人がアンモナイトや化石を売る店があった。その先に4m程の土の山があり、木が組まれ、水をくみ出しただろう井戸があった。現在使われていない土山を覗くと、穴下に水が流れていた。この辺り道路脇にはヤシの葉で作られた高さ60cm程の砂除け柵(塀のようなもの)が連なっている。砂漠ではこうしたものがないと、道路が砂で埋まってしまうからだ。ここは泥の砂漠なのだろう? 土山から全景を撮っても、泥の積み上げられただけの景色。観光スポットとして紹介もできない処であった。こんな辺鄙な所に40分も留まって、トイレ(20DH・260円)を済まし出発した。

ドライブインでトイレ休憩である。周囲には壮大な景色が広がっている。バスはさらに進み、トドラ川沿いのオアシスのパノラマを見るために高台でバスを降りしばらく歩く。歩道のない狭いカーブ道だから人数が多いと交通の邪魔になるので、バスだけ先に行かせての見学である。

この高台からの景色はまさに壮大、地球が丸いということが実感できる地平線が見渡せる絶景である。ここからトドラ川は識別できないが、川沿いにオアシスがあり、その周辺に人々の暮らす村が広がり、その裏側、緑の領域の外には荒涼とした大地が広がっている。厳しそうな大自然である。オアシスにはびっしりと畑が耕され、ナツメヤシやオリーブの間にいろんな作物が植えられている。絶景を楽しみながら道を進む。家々をよく見ると、作りかけの家が多い。訳を聞くと

「お金が貯まったら少しずつ建て増しして住んでいるからです」とのことだった。

昼食はトドラ渓谷の中のあるレストランである。岩盤にへばりつくように作られた入口は、アリババと40人の盗賊の世界である。

今日の昼食は[キョフテのタジン]である。モロッコではタジンという言葉に鍋という意味が入っている。赤土の素焼き鍋の大きさは直径40cm位、円錐状に尖った蓋の高さも40cm位ある。タジンはフェズでも食べている。

[キョフテ]は中東や南アジアに広まっているミートボールやミートローフ等の肉料理を言う。キョフテの呼称にはコフタやコフテなど各国でいろいろな呼び名があり、タジンで調理するのがモロッコ流で、キョフテは通常、牛肉やラムの挽肉にスパイスやタマネギを加え団子状に丸めたり平たく形を作る。

《 牛挽肉(羊肉との合い挽きでも良い)500g、みじん切りのたまねぎ1個、みじん切りのパセリ(あるいはコリアンダー)たっぷり、パン粉、卵1個、クミン、パプリカ、塩5gをボウルに入れ良く捏ね、ラップをかけて冷蔵庫でしばらく寝かす。直径5cm程度の肉団子に整えフライパンでこんがりと焼く。やや焦げるぐらいが丁度良い。タジン鍋にオリーブオイルを入れ玉ねぎのみじん切りを炒め、焼き付けたケフタを入れ、トマトのざく切り(またはトマトの水煮)を加え、パプリカ、チリパウダーを加え蓋をして弱火で30分程度煮込む。適度に水分が飛んだら、塩で味を調え、最後に卵を割り入れて、再び蓋をして卵が半熟状態になったら完成。パセリやコリアンダーのみじん切りをかけ、フライドポテトを添える 》

昼食が済み今日の最終目的地ワルザザードに向かう途中のティネリールという小さな町の近くにあったトドラ渓谷で下車した。

[トドラ渓谷]はアトラス山脈の東部を流れるダデス川が長い年月をかけ、山を侵食して40kmもの長い大渓谷をつくった。

200~300mの高い崖と言うか岩山の間に、深い渓谷下にチョロチョロ川が流れる風景が広がる。切り立つ両側の崖はほぼ垂直、岩が落ちてきたらひとたまりもない。

トドラ渓谷はロッククライミングの聖地としても有名で、渓谷に足を踏み入れば、迫力ある垂直に切り立った絶壁が並んでいる。予想外にすごい渓谷で、岩に圧倒されるが、欲を言えば道路等が整備され過ぎているのが私としては興醒めだった。わざわざ訪問するスポットでは無いと思うが、ツアーに組み込まれていたので立ち寄った。トドラには「ノマド」と呼ばれる砂漠と山を季節によって住み分ける人たちが住んでいる。

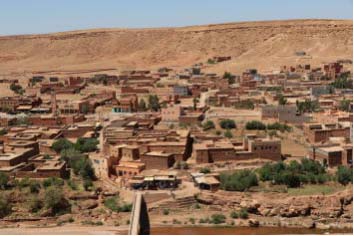

[ワルザザート]は、モロッコの都市の一つで人口は56,616人(2004年)。モロッコ中部、マラケシュからアトラス山脈を越えてサハラに抜ける幹線道路上(アトラス山脈の南側)に位置し、アトラス山脈から流れてきたドラア川が平原に出る地点にある。標高は1,151m。ここで写真タイムがあった。

気候は乾燥しており、雨は一年を通して降らないが、ドラア川の水によって[オアシス]となっている。規模の小さなグランドキャニオンのような峡谷で、川を挟んでナツメヤシの森になっている。オアシスを挟んで山と同じ赤土色の街並みがある。

畑も整備されている。

ここは交通の要衝で、近くに空港もあり、サハラ観光の入口となっている。ここからダデス川沿いに東のエルラシディアへと抜ける道は[カスバ街道]と呼ばれ、多くの観光客が訪れる。

ここから残り170kmワルザザードを目指す。バスに乗り40分ほど走り[ブーマルン・ダデス村]を5分ほど写真タイム。大型バスの停まる展望台になっていた。

今日の観光はこれで終了、後は今晩泊まるワルザザートへの長時間移動である。40分ほど走り、途中トイレタイムを兼ねてバラ製品店に寄った。

世界4大バラ生産地のひとつがモロッコの[バラの谷]と呼ばれるエル・ケアラ・ムゴナという小さな村である。マラケシュから330㎞、ワルザザードから100㎞の処にある。道路はとても良く整備されているのでバス移動も快適とまではいかないが苦にならなかった。

バラを栽培し、花びらからエッセンシャルオイルを抽出し、それをもとに化粧品を作っている。ケアラの村の建物はピンクがかったレンガで作られていた。村のあちこちに点在するバラ製品を売るお店にはバラの絵が描かれたピンクの看板が出ているのですぐ判る。 街道のど真ん中に店があった。行程に組み込まれているショッピングタイムである。この地はダマスクローズの栽培で有名なのだという。香りの強いダマスクローズは4月下旬〜5月上旬に咲く(花びらの収穫期は5月中の2週間)。

永田さんが一押しのローズエッセンス1本で1Lのローズウォーターが作れる。5本買うと1本オマケだというので、女性達が競って購入していた。

19時にワルザザードのホテル・バルムレに着いた。このホテルは3部屋が一つになったコテージである。このホテルも昔ながらの長い鉄の鍵だった。開けるのにかなり時間が掛かってしまった。食堂は一番奥まったプールのさらに奧にあった。20時に食堂が開いた。残りのDHを計算しながら、ビール1本(50DH・650円)を注文。食後棟(部屋)に戻ると、入口の電灯は点いておらず、手探りで鍵穴を探し開けようとしたが空かなかった。仕方なくロビーへ行き鍵番号を見せて係員が来るのを待った。すると永田さんが通り合わせ、

「鈴木さんのお部屋はもう1本向こうの道ですよ」と教えてくれた。自分の棟の入口には電灯が点いていた。

第7日目 6月11日(月曜日)

モロッコの旅もいよいよ終盤である。今日も抜けるような快晴、湿気が無いから清々しい。食堂が開く前にホテルの庭と、門の外周りを、カメラを持って一回りしてきた。

今日からは、モンゴルの大相撲力士[旭天鵬]が初優勝した時に、御贔屓筋に配った浴衣地(濃い紫を川の水に見せ、白い波飛沫の合間に旭天鵬・大島という文字を白囲いの紫で染め上げた物)で仕立てて貰った甚兵衛を着た。下に着たTシャツ(原住民の顔を、青・白・緑・赤・オレンジの原色でシャツ一面に描いたド派手)にした。このTシャツは、バリ島に行った時、機内で買ったものである。

ワルザザートのホテルを午前8時30分に、カスバ街道の要塞村落(約33km、約45分)アイット・ベン・ハドゥへむけて出発した。

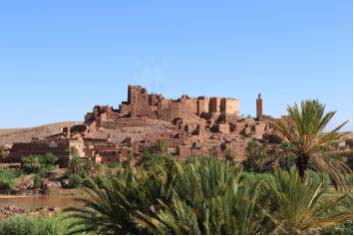

マラケシュとワルザザートを結ぶ道から少し外れた場所に、土でできた大小の、目を引く原始的な集落が現れた。これはモロッコ王国の都市ワルザザート近郊の集落で、1987年にユネスコの世界遺産に登録されたアイット・ベン・ハッドゥの集落である。アイトベンハドゥとも言う。

[アイット・ベン・ハドゥ]この地域はマラケシュとスーダンを結ぶ隊商交易の中継地として栄え、カスバと呼ばれる邸宅が数多く建築された。中でも特に有力であったハドゥ一族が築いたのがアイット・ベン・ハドゥの集落である。

盗賊などから身を守るために、お互いに身を寄せ合うように立ち並んでいる住居は、城壁に周囲を取り囲まれ、その城壁のコーナーごとには巨大な土でできた塔が設置されている。これがモロッコ南部のワルザザート州の伝統的な建築様式なのである。12m程の藁と土を捏ねて造られた城壁には四角い穴が沢山空いている。これは城壁を補修する際に角材を突っ込んで足場にする穴である。ラバトやフェズの城壁にも同じような穴が空いていた。

カスバ街道やワルザザート周辺には同様の建築様式の集落が数多く残っているが、その中でも特に規模が大きく保存状態の良いアイトベンハッドゥが世界遺産に登録された。

この世界遺産は〈世界遺産登録基準における ①人類の歴史上重要な時代を例証する建築様式、建築物群、技術の集積または景観が優れている。 ② ある文化を代表する伝統的集落、あるいは陸上ないし海上利用の際立った、もしくは特に不可逆的な変化の中で存続が危ぶまれている人と環境の関わりあいの際立った例〉を満たされている。

孤立した集落であるがゆえに、盗賊などの掠奪から身を守るため、城砦に匹敵する構造になっている。敵の侵入を防ぐため、十分に身を守れるように、集落への入口はひとつしかなく、通路は入り組んでおり迷路のようだ。住宅の1階部分には敵が入ってこないように窓がなく、換気口のみである。また、城壁の外壁には銃窓が施されている。集落の中心部に籠城に備えた食糧庫が準備されていたり、外敵との戦闘を前提にこの集落は設計されている。ただの飾りではないその機能美が、この集落を非常に魅力的なものにしているのだろう。要塞化された丘陵の村、世界遺産のアイト・ベン・ハッドウはカスバと見まちがえるが、カスバではない。カスバはあくまで司令官や領主が住んだ邸宅としての城塞であるのに対し、こちらは分類上は[クサ-ル]といい、複数の家族が集合して住む村の城塞である。

ワルザザートは交通の便が比較的よく、砂漠の雄大な光景が広がっているため、映画のロケ地としてよく使われた街である。

砂漠の雄大さ、過酷さ、砂嵐を含めた砂漠映画の傑作[アラビアのロレンス]は何度も見た。その他[スター・ウォーズ]、[007 リビング・デイライツ]、[ハムナプトラ/失われた砂漠の都]、[グラディエーター]、[クンドゥン]等の映画が、この街でロケが行われている。かつてはキャラバンが立ち寄るだけの小さな村であったが、1920年代にフランス軍の基地が作られてから発展した。現在でもモロッコ軍が駐屯している。

アトラス山脈の麓にあり、ワルザザートとマラケシュを結ぶ街道に、映画のロケ地としても有名な場所がある。年間を通して多くの観光客が訪れる。現在も居住している住人が数家族いるが、ほとんどの住民は対岸の住居に移住して周辺には、[クサ-ル]が点在している。

また、ワルザザート近郊は、映画の撮影の基地として注目されており、モロッコのハリウッドとも呼ばれている。

サハラの入り口の街ワルザザードはハリウッドと友好都市を結んでいて、アトラス山脈を背景に巨大な映画セットが組まれており、ローマエリア、アジアエリア、アフリカエリアなど様々な映画に対応できるようになっている。モロッコを舞台にした作品と言うより、異国の舞台設定だったり、架空の世界というケースが殆どである。

我々は2つある映画スタジオのうち[アトラス・コ-ポレイション・スタジオ](現在オスカ-・ホテル、「アラビアのロレンス」撮影地)を訪れ、撮影後に残されたセット群を見学することができた。

過去、多くの有名な映画がここでロケ撮影されている。広い敷地は茶色い土壁で囲まれていて、撮影に使われた戦闘機や戦車が飾ってある。それ程大きな街では無いのに、俳優達がプライベートジェットで来ることが有るので、空港もある。入口はエジプトの遺跡を模した(スタジオのファサ-ド)の造形は古代エジプトのファラオ-、彫刻の門である。実際、このスタジオ周辺は、地形が砂漠やグランドキャニオン並の谷や山があり、アラビア半島や中東諸国、北アフリカを舞台とした映画の撮影にもってこいとなっているようだ。ガイドの説明によると、

「モロッコがフランスから独立して間もなくの1962年に、イギリスの映画監督デヴィット・リーンがエジプトを舞台にした映画「アラビアのロレンス」をワルザザートの砂漠で撮影しました。そして、これを機に、国王ハッサン2世は映画産業がもたらす経済効果に期待し、映画撮影のためのアトラス・コーポレーション・スタジオを建てました。現在でもモロッコの国王ムハンマド6世は映画産業に協力的で、映画会社の要請のよればエキストラを揃えたり、戦争場面撮影には軍隊まで提供してくれます」

オスカ-・ホテル内には、いにしえの撮影機や照明器具などが展示されていた。できれば広い撮影所内を車で見学したかった。

撮影所を後にして、今日の唯一の観光世界遺産[アイト・ベン・ハッドゥ]へと移動した。

[クサール(要塞化した村)]に行くには川を渡る必要があるが、その川を200mほど下ったところにある河原から見るアイト・ベン・ハッドゥの旧市街は、後ろの山肌と同色の少し赤味のある泥の集落である。モロッコらしい[泥の城塞美]らしさに思えた。

アイト・ベン・ハッドゥの旧集落の頂上には何もない広場があり、食料庫がぽつんと建っていて、ここから見る眺めが素晴らしい。街の裏側には何もない荒野が広がっており、異国情緒たっぷりである。現在も居住している住人が数家族いるが、ほとんどの住民は対岸の住居に移住している。代表とする村落(カスバ)は、最も古いもので17世紀前後のものしか現存していない。カスバを建設する技術は非常に早い段階からモロッコ南部に伝わっていたことが分かっている。

アイト・ベン・ハッドゥ周辺だけに限ったことではないが、アトラス山脈以南の地域は非常に乾燥した地域である。空気中の水分が少ないため、この地域は天体観測に適した場所となっている。

乾燥した泥の通路の両脇に日干し煉瓦と泥の家が引っ付き合って建っている。山を利用した迷路のように入り組んだ、ロバがやっと通れる幅の道、きつい坂道である。面白いと思ったのは、どの家でも土産物を家の前に吊したり、小さなテーブルに並べて売っていることだ。

橋を渡り急な坂を登るとクサールの狭い門である。急勾配の道、両側の家には1階に窓がない。壁の3階部分には銃窓が開けられている。現地ガイドのアブドルの友人の家があった。

アブドルの口利きで、民家の中を見学することができた。玄関らしき処を入ると、日干し煉瓦と土で固めた[ヘッツイ(竈)]が3つあった。日中は電気を点けないから家の中は手探りである。左側の部屋は土産屋になっていた。玄関からの光だけで商品を展示している。壁は日干し煉瓦の上に土を塗り込めてある。床は泥、狭い石の階段を登っていくと両脇に6畳程の幾つかの部屋がある。3階が寝室のようで、床に毛布だか、絨毯だかが敷いてあったが、ベッドはない。四角く切られた銃窓(空気孔)には、ガラスが入っていた。冬なんかはどうしているのだろう? 家の中が迷路のようだった。家の外に出ると空が眩かった。狭い通路の家の壁に絨毯や布を吊して、この家の御主人が店番をしていた。一体誰がこの土産を買うのだろう? と怪訝に思った。

集落を登り切った、山の頂に籠城に備えた食糧庫が建っていた。今は使われていないそうだが、外敵との戦闘を前提にこの集落は設計されている。食料庫のある山の頂まではかなりきつい坂道だった。

「自信の無い方は戻る際に迷子にならないよう、今来た道の曲がり角をよく覚えて置いて下さい。頂上まで登れば、アトラス山脈が一望できます」と永田さんが言うので、私は食料庫のある頂上まで行ってみた。そこから今来たアイト・ベン・ハッドゥを見下ろし、対岸のクサール等もカメラに抑えた。 [アトラス山脈]アフリカ北西部、モロッコからチュニジアにかけて東西に伸びる褶曲山脈である。名称はギリシア神話の巨神アトラスにちなんでいる。西側が最も高く、東に行くにつれ低くなる。長さは2,400km。モロッコでは標高3,000mを超え、最高峰ツブカル山(4,167m)などがある。

この日はぼんやりしていて山脈は霞んでいた。

一番先に橋の処まで戻ってきたら、ツアーの男性が3人待っていた。標高が高いせいかそれ程汗はかかなかった。それでもバスで飲んだ水は美味かった。

11時30分、早めの昼食はここもタジンのクスクスチキン、デザートにプリンが出た。アルコールは無かった。

12時30分、アイトベンハッドウを1時間観光後、マケラッシュ目指して約204kmの移動開始である。

このためにはモロッコ南部のアトラス山脈を越えて行かなければならない難所である。モロッコのアトラス山脈は大きくわけ、アンチ(西の)アトラス、オート(高い)アトラス、そしてモワイヤン(中間の)アトラスの3つに区分される。私達が越えるのはオート・アトラスである。

ティシュカ峠の道路には、崖っぷちの道なのにガードレールがない。ヘアピンカーブも多くバスが左右に揺れてドキドキしたが、皆さんは昼寝タイムである。峠道を走行すると、所々に村の風景が現れる。アイト・ベン・ハッドゥが多様に形作る南部の風景を目に焼き付けた。アトラス山脈を越えると、この景色は一変してしまうという。

峠道の両側は広い草地になっている処もあって、あちこちに羊や山羊が放牧されている。時々運転手が、窓から何かを投げていた。何を投げているのか聞いたら、

「パン(ホテルやレストランで出される直径15cm、鍋の蓋のような焦げ茶色)です。羊追いの犬に、ラマダンの時期だけですが、ここを通る時にパンを投げ与えるのは、喜捨です」とのことだった。

イスラム教5行の3番目は断食、4番目は[喜捨(寄付)]である。イスラム教にはこの喜捨に2つの喜捨がある。一つは義務のもの(自分の収入の2.5%を寄付)、もう一つは文字通り喜んで捨てる寄付である。いやいやの寄付や、人に見せ付ける寄付は禁じられている。心から喜んで寄付をしなくてはいけない。バスの運転手は交通の安全と無事を願って、羊追いの犬に喜捨しているのである。犬もその事をよく知っていて、バスが通るのを待っている。

モロッコ南部のアトラス山脈は、最高峰が4,100m以上もある。距離にして170㎞であるが、アトラス山脈にはトンネルはなく、2,260mの峠を超えマラケシュ側に行かなければならない。

1時間30分経って、永田さんのガイドで目を覚ます。

「間もなくティシュカ峠(2,260m)に到着致します。ここで20分の休憩を取ります。写真を撮った後、約20分でアルガンオイル店へ参ります。そこのトイレは無料です」

峠に近づくと山の色が赤茶色になってきた。通称[風の峠]と呼ばれる峠の名前は[ティシュカ峠]である。

[COL DU TICHKA ALT 2,260m]の標識がある。バスは山小屋を兼ねた土産物店に到着した。私たちが乗ってきた大型バスを運営する会社の名称も Atlas Rider アトラス越えである。

土産物店から背景の山々を眺めると、今登ってきたつづら折りになった道路が見下ろせた。

ここから約20分峠を下った所にアルガンオイルの店があった。ツアーに組み込まれた、トイレ休憩を兼ねたショッピングである。

[アルガンオイル]は日本でも馴染みになっているが、モロッコの一地方でしか取れない貴重なものとして売られている。アルガンオイルの産地にもっとも近いということで、アルガン製品の専門店が1店(国営)だけある。近年日本でもよく知られるようになったアルガンオイルは、別名[モロッコの黄金]とも呼ばれ、美容と健康に高い効果を発揮するスーパーオイルなのだそうだ。

アルガンオイルはモロッコ南西部にしか自生しない[アルガンツリー(数年間、一度も雨が降らなくても枯れない驚異的な貯水力と生命力を秘めている)]という木の種子から採れる植物油の事である。

大変希少なオイルで、自生している場所が限定されている事に加えて、200個程の実になる種子の核から50ml程度の少量しか採油する事が出来ない。1kgのアルガンオイルを生産するには30kgのアルガンの実が必要である。質の高いアルガンオイルは、〈わずかに黄色に濁った透明〉が基本である。あまり金色に近いものは、コストを抑えるために、アルガンオイルが他の油と混ぜられている場合が考えられる。アルガンオイルは、皮膚に塗ることを考え、軽くなければならず、皮膚にすぐに吸収されなくても、時間が経つにつれて吸収される特徴を持つ。目安として、翌日のシャワーで完全に洗い流されてしまうようなアルガンオイルは、最高級・純粋なものとは言えない。

値段の目安として150ml 入りの高品質アルガンオイルは、200DH(2,600円)あたりが相場である。

美容目的で使用されるアルガンの種子は、アルガンオイルに高いビタミンEの特性を保持するため冷却圧縮で抽出される。驚くべきことに以前では、種子はヤギの体の中の消化器系を通りきって排出され、その後に、採取・圧縮されていた。つまり、ヤギの排泄物を収穫していたということである。現代は種子から直接抽出されている。冷却圧縮されたアルガンは、未加工の仁(皮を取り去ったなかみ)を使用することで、美容目的および料理目的の両方で使用できる一方で、焙煎されたアルガンの仁は、料理用油を製造するためのみに使用される。科学的な研究によると、食用のアルガンオイルは、コレステロール低下に効果があるといわれている。

店の入り口でオイルの抽出の実演中であった。アルガンの実の皮を丹念に剥き、ハンマーで砕く。それを石の擂り鉢で、手回しですり潰し液状にしていた。実はオリーブに似ている。殻は燃料として使い、剥いた実の絞り滓は動物の餌になり、捨てるところはない。

店にはいろんなアルガン製品がずらっと並んでいる。アルガンの蜂蜜とコスメオイルが現地ガイド・アブドルのオススメで、永田さんは

「染み抜きと、しわ取りに効きます」

「小瓶に入ったオイルが人気です」と薦めていた。2年持つという。私には関心が無かったが、モロッコに来たついでにと、いろいろの容量の容器があったが、160mlのアルガンオイルを160DH(2,080円弱)で6本(12,480円)購入した。5本買えば1本サービスだと言っていたのに、レジでは石鹸1個しかくれなかった。DHが無いのでクレジットカードで支払った。

永田さんからの注意で、容器は密封力が弱い為気をつけて持って帰るように言われたので、スーツケースに入れる時はビニール袋に入れて持ち帰った。このツアーは余り土産物店に寄らないこともあったが、御婦人達は友達に頼まれてきたとか、モロッコと言えばアルガンオイルだと、購入するのに大分手間取っていた。

自分の買物を済ませ、出口の方に歩いてきたら、若い女性の店員さんが4人程椅子に座って休憩していた。そして私の甚兵衛姿を見ると全員が立ち上がり、

[素敵」だとか、

「ワンダフル」、「可愛い」、「よく似合う」等と絶賛してくれた。私が

「サンキュウ」と言いながら、甚兵衛の上着を脱いでTシャツも見せると、絵柄を見てキャアキャア笑い転げ、両手の親指を突き上げていた。それを見ていたツアーの一人が、

「鈴木さんモテモテですね」と笑っていた。

ホテルまでの走行中に永田さんからマケラッシュの概要についのガイドがあった。

【 [マラケシュ]は、モロッコ中央西マラケッシュ州の州都で、ラバトの南西約280kmの最も険しい、アトラス山脈山麓北の丘陵地帯にあります。町の東側にはイシル川が流れ、大西洋に注ぐテンシフト川につながる南岸に位置し、[南の真珠]と呼ばれてきました。郊外にはオアシスが点在しています。

マラケシュは、ベルベル語で[神の国]を意味します。北緯32度、西経8度、標高450mにあり、気候はステップ気候に属します。 2012年の人口はおよそ90万人で、カサブランカとラバト、フェズにつぐモロッコ第4の都市であります。

マラケシュの南45kmには北アフリカ最高峰のトゥブカル山 (4,165m) が聳えます。

マラケシュは東西2km、南北3kmの城壁に囲まれた旧市街(メディナ)と、旧市街の西に広がる新市街からなりたってます。新市街の西端にマラケシュ駅があります。旧市街は北アフリカでは最大の規模で、王宮のほか、バイア宮殿、エルバディ宮殿、サアド朝の墳墓群、ベルアベ陵、アグダル庭園などを含んでいます。

マラケシュ駅はターミナル駅であり、北に向かってカサブランカ、東へ折れてラバト、フェズへ延び、町の北10km(約15分)の位置にマケラッシュ・ナメラ国際空港があります。

マラケシュを都市化したのは、ムラービト朝のユースフ・ブン・ターシュフィン(位1061年~1107年)です。1071年以来本格的な整備を行い、モスクの建設、灌漑路の整備などを行いました。また子のアリー・ブン・ユースフ(位1107年~43年)の時代にもモスクが建設され、1120年にクバ・アル・バディンの霊廟が建設されました。クバ・アル・バディンは、もとは、アリー・ブン・ユースフ・モスクの一部をなしていました。

ムラービト朝時代にはもっとたくさんの建造物が建てられた筈ですが、ほとんどがムワッヒド朝時代に取り壊されました。1147年、ムワッヒド朝の君主、アブド・アル・ムーミニーンが建てたクトゥビーヤ・モスクのミナレットは77mの高さがあり、マラケシュの旧市街の象徴的な建造物となっています。そのほかムワッヒド朝の君主が宮殿に行く途中に設けられたアーチの周辺に、花弁状の文様が同心円状に施されたアグノー門や27の橋脚に支えられたテンシフト橋等が架けられました。

サアド朝時代には、アフメッド・ル・マンスール王のエル・バディ宮殿が建てられましたが、アラウィー朝時代にほとんどが取り壊され、パレード用の広い庭が残されて、毎年民俗芸能の祭典を行うのに使われています。

19世紀に、アラウィー朝の王によって化粧漆喰とアラベスク模様で飾られたバイーヤ宮殿とアグダル庭園が造られました。このような貴重な歴史的建造物の豊富なマラケシュの旧市街地は、1985年に世界遺産に登録されました

マラケシュはユネスコの世界遺産に登録されるとともに、ジャマエルフナ広場の文化空間について、無形文化遺産保護条約の発効以前の2001年に第1回[傑作の宣言]がなされ[人類の無形文化遺産の代表的な一覧表]に掲載され、ユネスコの無形文化遺産に登録されることが事実上確定し、2009年9月正式に登録されました。

城壁に囲まれた旧市街の中心にある約400㎡のジャマエルフナ広場は、文化と交易の中心として栄え、現在では、屋台や大道芸でにぎわっています。[ジャマエルフナ]とは、アラビア語で[死人の集会場]を意味します 】

「間もなくホテルに到着致します。スーツケースはそのままで、ロビーでお待ち下さい」

17時30分、ホテル・マケラッシュ・ル・セミラミスに着いた。 部屋割りの後

「今日の夕食はホテルの1階レストランで午後8時からとなります。バイキングです。このレストランでは飲み物は注文できませんが、レストラン手前にあるBERでお買いになってレストランに持ち込むことができます。ビール20DH(260円)、ワイン中ボトル80DH(1,040円)、ジュース類は20DH、500mlの水は15DH(195円)です。他のホテルの半額以下の値段ですので、20%程度のチップをあげて下さい。明日の日程表はお部屋にお持ち致します。今日、明日と連泊となりますから、明日の朝はスーツケースは出さないで下さい」との説明があった。

流石大都市である。ルームキーはカードだし、部屋は明るくて大きかった。今回の旅行で一番よいホテルである。残りのDHを計算し、中ボトルワインとビールを買ってからレストランに行った。