第4日目 6月8日(金曜日)

6時30分からレストランが開いていた。モーニングコールは7時、連泊なのでスーツケースは部屋に置いたままでいい。今日も昨日と同じ甚兵衛姿である。

9時にバスは出発した。

「アッサラーム アレイコム」アブドルと運転手、アシスタントの挨拶を受ける。

「今日は終日徒歩観光となります。アブドルさんから説明を聞いてからのガイドですと時間が掛かりますので、今日は日本語の話せる アフマド(讃えられるの意)さんがガイドをして下さいます」永田さんがガイドを紹介する。

「お早う御座います。ガイドのアフマドさんです。午前中だけになりますが、最初に陶器工場を御案内し、次ぎに世界遺産の迷宮都市フェズの旧市街、ブーイナニア神学校、ムーレイイドリス廟、ネジャーリン迄御案内致します。途中で皮の染色場の見学も致します。バスは直ぐ到着致しますので、イヤホンガイドのスイッチを入れて下さい」との挨拶があった。

[メディナ]は職人たちの街である。革なめしや家具、金物、陶器工場等さまざまな種類の工房があり、職人たちは何百年も続く技術を守りながら生活を営んできた。

旧市街に入る前に[陶器工場]へ案内された。この店は陶器やタイル工場としてはフェズ最大の工場とのことだった。

タイルの技術は、古くからのモザイク技術が現在に引き継がれ生かされている。極彩色のタイルを小指の爪よりも小さく叩き砕き、三角や菱形にした物を下絵に色部分を下にしてイスラム独特の幾何学模様に仕上げていく。

別のコーナーではこねくった粘土をろくろを回し、手で成形してタジン鍋を作り出したり、陶磁器に仕上げる様を見せてくれた。

工場の隣は大きな店になっていて、ここだけの民芸品として販売していた。30分程見学し、本日のメインへと移動した。ウフキルのガイドを聴きながらの徒歩観光である。ウフキルはあまり日本語が上手ではない。一生懸命聴くしか無かった。

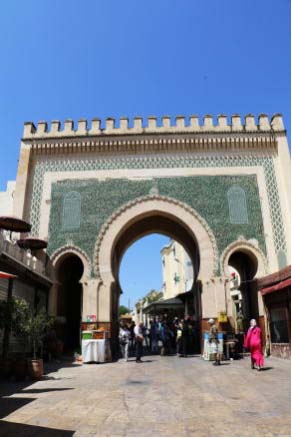

フェズの[ブージュルード門]は1913年の建造で手の込んだ細かいモザイクがとても美しい。フェズ最大とされる色鮮やかな門は、迷宮都市といわれる細い路地が迷路のように巡る旧市街フェズエルバリ入口の一つである。キーワードとなる色、表面は青色で、裏面はグリーンである。

アフマドは、フランス統治時代の青と、オリジナルの青との違いを説明していたが、詳しくは理解できなかった。緑はイスラムの象徴の色、国旗の中央に描かれた『スレイマンの星』も緑色である。 門は3つのU字のアーチを有したムーア式の建築で、上からは銃撃が可能となっている。内側と外側の壁面はアラベスクを描いた多色のタイルで覆われ、外側は青、内側は緑を基調とする。

門の扉は、閉まっていて外側から鍵がかけられているように見えた。これは、フランスがメディナ内の住民による運動を統制するために行ったことだといわれる。

門を抜けると、店や飲食店に囲まれた小さな広場があり、現在はここから、カラウィーイーンやメディナの中心部へ至る旧市街のメインストリートである、タラア・ケビーラやタラア・セギーラへ行くことができる。

[ブー・ジュルード]という名称は、現在の門ができる前から使われていた。門を出て西側に、ブー・ジュルード広場があることから、練兵場を意味する”Bou Jnoud”という言葉が方言で訛ったものである。12世紀から存在した古いブー・ジュルード門は、シンプルなつくりだった。メディナ(北アフリカの都市に見られる迷路のような街並みの街区)を横断し、市の中心部であるカラウィーイーン大学へとつながり、スークの目抜き通りであるタラア・ケビーラ は、この門を起点としている。門の通路はタラア・ケビーラに対して垂直に、城壁に対して平行に通っているため、タラア・ケビーラへは門を入って横にそれるかたちとなる。このような設計はモロッコの旧市街においては一般的であり、外敵から守る為である。

火薬や大型の大砲が到来した後、フェズのような要塞化した旧市街は、軍事防衛上の重要性が失われた。そのため、門は装飾的な存在となった。1912年にモロッコがフランスの植民地となると、市内に行政機関が置かれ、旧市街へ入るより大型の門が必要とされた。 当時の長官であったCaptain Mellierは1912年12月に、城壁に新しい門を建設する計画をたてた。建設予定地にあった馬小屋と3軒の店は買い取られ、破壊された。交渉の末、店の退去は慈善活動のワクフ(イスラムで寄進財産)として受け止められた。建設は1913年に行われた。

新しい門はムーア式であり、今日ではフェズのメディナの象徴的な存在となっている。依然としてメディナへの玄関として使用されており、一般に車両は旧市街へは通り抜けできない。

「アフマドはメディナの路地は《よそ者は一度入りこんだら必ず迷う》旧市街メディナを表現する常套句ですと説明する。先の見通せない細い通りが一見無秩序に連なるメディナは、旅人にとってはまさに迷路です。しかしその裏に広がっているのはイスラムの豊かな世界です。

モロッコで[メディナ]といえば「旧市街]のことです。もともとメディナは一般の都市を表す言葉でしたが、フランス保護領となり、新しい街が形成されていく過程で、人々はもともとあった街をメディナと呼ぶようになりました。

フェズに最初の都ができたのは9世紀のこと。789年、ヴォルビリスでモロッコ初のイスラム王朝[イドリース朝]を興したイドリース1世は、フェズ河畔を訪れた際、フェズを新しい都にすることを決めました。背後に自然の要塞である山を抱き、その麓をフェズ川が流れるこの地は、新しい政治の中心地としてふさわしい場所だったからです。しかし、彼はアッバース朝の刺客の手に落ち、夢半ばにして落命。その後を継いで街の建設にあたったのがイドリース二世でした。こうして808年にできた街が、旧市街の中でも最も古い「フェズ・エル・バリ」(古びたフェズ)です。

イドリース2世はイベリア半島からのイスラムの移民を庇護、フェズにはチュニジアの都市カイラワーン付近からも人々が亡命してきたため、この地には様々な知識や芸術が流入します。こうしてフェズは、イスラムの知識人たちが集う学術・文化の中心地として発展しました。現在のメディナに見られる修養所[ザーウィア]やイスラム神学校[マドラサ]などは、その証しといえるでしょう。

この後、13世紀に興ったマリーン朝が、再びフェズを都としました。そのとき、もとあった街の南西に建設したのが「フェズ・エル・ジェディド」(新しいフェズ)です。最古の旧市街、フェズ・エル・バリに対して[新市街]と呼ばれることもありますが、これは約700年前時点での[新]の意味になります。

メディナの構造は、外敵からの侵入を防ぐための石の城壁で囲まれていて、街の出入りは各所に設けられた門を通じて行われます。 複雑なのは、門の中です。[迷宮都市]と表現されるフェズのメディナには、13,000の路地と1,000の袋小路があります。中央が窪んだ、すり鉢状になっていて坂道が多く、しかも道は細く複雑に入り組んでいるため、車は通行できません。主な運搬手段はロバです。 街区の大きさも形も不ぞろいなうえ、道はまっすぐでなく、三叉路も多数あります。高い壁が両脇を覆った通りは見通しも利きません。マラケシュ、フェズいずれのメディナも、初めて訪れた旅行者がガイドなしで迷わずに歩くのはほとんど不可能です。このような街の造りが外敵の侵入を防ぐのに有効だったことは想像に難くありません」

誰かがアフマドに質問していた。

「アフマドさんはこのメディナで暮らしているのですか?」

「私の家は代々ここに住み続けています」

「それなら13,000もある路地や袋小路は迷わず全部分かりますか?」

「はい。迷う事無く全部通り抜けできます」と、しゃあしゃあと答えていた。

「モロッコに限らず、こうしたイスラムの都市は長らく無秩序な造りと考えられてきました。が、近年の研究で、実は組織化された都市であることが判ってきました。

メディナは、もともとあった生活基盤にイスラム法を適応して造られた都市です。イスラムの都市計画で街の中心となるのは、人々が集って礼拝を行う大モスクです。そしてこのモスクを中心に、人々の生活に欠かせない水場となる泉、広場、ハマム(浴場)、スーク(市場)、日用品店などの商業施設が造られ、その周囲に住宅が建てられました。

こうして自給自足の生活を可能にするコミュニティができ上がり、さらにそのコミュニティがモザイク状につながって巨大なメディナを形成しているのです。

迷ったときのヒントとして、メディナの特徴を少々説明しましょう。スークや店の種類は、場所によって異なります。メインストリート沿いに広がるスークは、出入り口である城門に近いところでは毎日の搬入の多い生鮮食料品が並び、中間には雑貨・衣服・靴を売る店などとなります。メディナの中心に近いモスク付近になると、日用品以外の高級品や土産物など、日常品以外のものを売る店が多くなります。城門の近くに集まるのは、カフェや食堂、ホテルなどです。音を出す工房や、強い臭いを発するなめし革工場などは、住宅地から離れた場所にあります。これらを知っておけば、迷路の度合いが多少なりとも軽減されるかもしれません」

と、説明するが、まるっきり今自分が何処に居るのかさっぱり分からない。だから私はアフマドにぴったり付き、迷子にならないように歩いた。曲がる際はツアーメンバーが全員付いてきているかどうかを確認する。後でメンバーの人に感謝されたのは、私のカラフルな甚兵衛が目印になって助かったそうである。

メディナに踏み込むと人がすれ違うのがやっと、ロバが通る時は身体を壁に付けるようにしなければならなかった。同じようなメディナでも、ラバトやシャウエンの路地のように壁や通路を青く塗っている路地は少なかった。

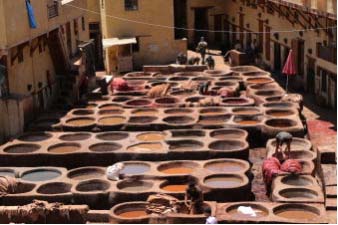

モロッコ旅行のハイライトの1つにあげられているフェズ川のほとりにある[タンネリ(革なめし染色職人街)]に到着した。まずは強烈な臭いに出迎えられた。入口が狭い革製品の店に入り、狭い階段を登り、一番上の4階のバルコニーから染色作業を見学するのである。

臭い対策にミントの葉が店で用意されていて、ミントの葉の香りを嗅ぎながら、500年の伝統を受け継ぎ、革をなめし、染色する工程を見学した。

丸形や四角形に区切られた水槽がいくつも連なった作業場は、中世の頃と変わらず、男達が手、というか足作業で革を染色している。

白い液体のプールは、皮の組織を壊して柔らかくし、皮に残った余分な水分や脂肪、肉や毛を除くところである。材料として、牛の糞や、ハトの糞を使っているそうで独特の匂いを発生する。

赤や青、茶・灰色等のプールは染色用で、さまざまな色をしたプールに、職人が腰まで色水に浸かりながら全身で革をジャブジャブ染め上げている。職人達は笑いながら、お喋りしながら仕事をしているがとてもハードな仕事だと思う。ましてラマダンの最中なのにである。

革なめしと染色の作業場は、全て手作業の公共の施設であり、材料を持ち込んで作業し、使った桶の数と日数で政府に料金を支払うというシステムである。インディゴ、ヘンナ、サフランなど自然の植物によって、牛や羊、ラクダなど様々な革が染め上げられる。とにかく、強烈な臭いと作業場の景色とそこで働く職人の姿に圧倒された。

そうして染め上げ加工した革製品を、地上に降りる途中が、商店になっていて販売していた。革のジャケットやスカートの種類が豊富でバッグなんかも沢山並んでいた。店員が皮のジャケットを私に無理矢理着せる。

「モデルさんです」てなことを言って、革製品を買わせようという訳である。この店内に30分位閉じ込められ、無料のトイレを借りて外に出た。悪臭から解放された。

市場の雑踏のなかでは、広々とした空間や静けさを確保するのは難しい。メディナを歩いて行き、細い路地から門をくぐると突然視界がひらけ、広い広場のようなところに出た。ここは、1357年にブー・イナニア王によって建てられた、マリーン朝最大のイスラム教の神学校(マドラサ)の一つ[ブーイナニア神学校]である。

そこには時間が止まったかのような光景が出現した。数世紀にわたり、思索のための静かな場所として提供されてきた。

大理石を敷き詰めた中庭の床は、モザイクのタイルによる壁へと変化し、さらに精緻な漆喰仕上げ、彫刻を施した木製の日よけへと変化していく。線形のモチーフや幾何学模様、イスラム書道によって彩られた建物は特筆すべきものがある。

中央に水盤がある。昔は学校だったという世界遺産である。昔はここで、小さな女子学生にまずはコーランをすべて暗記させて、大きくなったら意味を考えさせるという教育がおこなわれてきた。今でも文字の書けない女性などがここで学んでいるという。建築の中にはシンプルな装飾が心地よいものもあるが、モロッコの歴史的なマドラサは、複雑なデザインを幾重にも重ねることで見る者を魅了させる。

[ムーレイイドリス廟]はメディナの路地の中にある。

9世紀にイドリス朝の都を、フェズのメディナに建設した守護聖人として称えられている、ムーレイイドリス2世の霊廟である。15世紀マリーン朝時代に建造。18世紀アラウィー朝のムーレイ・イスマイルにより再建された。現在もメディナの中で最も聖域とされ、人々の信仰を集めている。イスラム教徒以外の観光客には公開されていないので、入り口から中の様子を垣間見るだけなのが残念だった。それでも、天井から下がるシャンデリアの豪華さや、壁面や天井に施された細工の素晴らしさを楽しむことができた。特に女性の信仰を集めているそうである。周りにはお供え物らしきものを売っているお店もあり、出入り口付近はかなりの混雑で、ひっきりなしに地元のモスリムたちが礼拝に訪れていた。

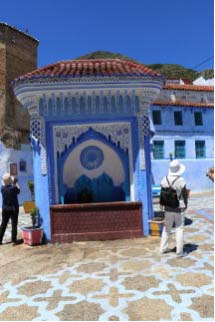

[ネジャーリン広場]メイン通りから階段を下って建物の下にある通路を抜けるとネジャーリン広場に出る。その一角に泉というよりも、カラフルで美しい模様のモザイクに彩られた、壁からちょろちょろと流れ出てくる水飲み場がある。

旧市街のなかでもこのような泉がいくつかあったが、ここがダントツで一番水が美味しそうに感じる。が、私が飲んだらたちまちお腹を壊してしまうので飲まなかった。この泉がある広場にはかつて宿泊宿だった建物や、ネジャーリン広場の北側に面してウード博物館がある。かつての大きな館のような印象である。この広場の[ネジャーリン]は大工たちという意味で、この広場には大工の仕事場がありイスや机などを手作業で製作し、楽器や木工品のお店にもなっている。博物館がそれらを展示しているからか? 泉の隣には、[ネジャーリン・フンドゥーク(宿)]がある。1階が厩舎、2階が宿泊部屋になっていて、現在は商店や工房が入っている。

新市街のホテルのレストランでの昼食となった。小瓶のビール・55DH(715円)を注文した。180ccだから酔うことも無し、食欲増進に繋がる。食後はバスに乗ってホテルへ戻った。午後3時から5時まで自由時間である。ホテルの周りには何も無い、私は風呂に入り、余った時間で、日本から用意してきた絵葉書18枚にメッセージを書き入れた。カンボジア旅行でも昼寝タイムを組み込んでくれたのは嬉しかったが、午前中沢山歩いたから、こうした休憩は嬉しかった。

モロッコのホテルには売店が無い、切手を買いたいと永田さんに言うと、

「明日ミデルトで寄るガソリンスタンドで買えます」と教えてくれた。

午後3時、夕食のタジン料理を食べに出発である。途中民家で[ミントティー]試飲体験が組み込まれていた。土に藁を混ぜた土壁の民家の入口は狭く、何処へ入れられるのかと怪訝な気持ちになった。然し、中はかなり広く、天井から明かりを取り入れてあり、数十人が飲茶をできる部屋が4つもあった。我々は19人が座るには窮屈な部屋に押し込まれた。テーブルには陶器のコップが並べてあり、アラビア映画で良く見る口が細長いミントティーポットが有り、豆炭のコンロにやかんが載っていた。70歳近いイスラムの帽子を被ったこの家の主人 アリさんが現れて、片言の日本語を交えて、ミントティーの入れ方を説明し始めた。

《 先ず、ミントティーポットに中国茶だけを入れて、お湯を入れる。茶葉を開かせると共に、茶葉の汚れなどを落とすため、2回ほど湯きりをした後、薬缶からお湯を入れて軽く沸騰させる。煮出した最初の1杯をグラスに取っておく。ポットに2種類のミントと砂糖を入れて、先ほどの1杯目のお茶を注ぐ。

中国の宮廷料理でも実演して見せていたように、ポットを1m位の高い位置迄持ち上げ、そこからグラスにミントティーを、糸を引くように注ぐ。これを3回ほど繰り返すと、お茶とミントと砂糖がうまく混ぜ合わされ、飲みやすい人肌の温度になる 》

「これだけ手間かけないと、美味しいミントティーが出来上がりません」だそうである。

アリさんがうんと甘いミントティーがいいか、あまり甘くない方がいいか聴くので、私は甘くない方を頂いた。

7年前にモロッコを旅した友人のホームページを覗いたら、アリさんが高々とポットからミントティーを注いでいる写真が載っていた。

市内を20分程走行し、アリド(邸宅)レストランに着いた。直角に深いソファーがあり、クッションマットが二重に置いてある、其処にテーブルを置き椅子が2つ。天井が高く豪華なシャンデリア、そうした造りのゆったりした食堂である。こんな高級レストランだからさぞかしビールも高いだろうと思ったら、30DH(390円)と安かった。この国ではビールは180ml入りの小瓶しか無いらしい。ホテルに戻ればブランデーがあるので、2本だけ注文した。今晩の料理はモロッコの代表的な料理タジン鍋料理である。

《 [タジン鍋]は、マグリブ(北アフリカ)地域の鍋料理である。もともとは、料理の際に使われる陶製の土鍋のことを指す。とんがり帽子のような形の蓋が特徴の独特な鍋を使い、羊肉か鶏肉と、香辛料をかけた野菜を煮込んだものをいう。主にモロッコ・アルジェリア・チュニジアで食べられている。

タジン鍋とは、とんがり帽子のような可愛らしい陶器鍋料理と思えば良い。一般に[タワス]という独特の皿に盛りつけられる。伝統的なタジンポットは板ガラスをはめつけた部分と、塗装された外側の二つの部分から形成されている。上の口にあたる部分は細く、底の部分は太くなっており、円錐かドーム型の形をしている。理由は、料理の香りが飛ぶのを防いで風味を逃さない、蒸し焼きに最適の条件が得られるからである。

モロッコでは飲料水が非常に貴重だった。そのような風土的要因から、食材の水分だけで調理できるタジンが作られ、一般的な家庭料理となった。

高さのあるフタは、かさばる野菜を盛り上げても収めることができるし、蒸すことで見かけの量がかなり減るため、多量の野菜を食べることができる。熱の通りが良いので油の使用も控えられそのヘルシーさが見直されて、現代人の間で人気が出ているそうである。

その中身は(とんがり帽子を外したら)ラクダ肉か羊肉か鶏肉と、香辛料をかけたイチジクや野菜を煮込んだものである。

モロッコのタジンは、香りをつけたジャガイモやニンジン、玉ねぎなどの野菜とソースを鳥肉や羊肉と一緒に低温でゆっくりと蒸し煮にして作る。この作り方は伝統的な作り方で、タジンの正統的な作り方として認知されている。ポットのカバーは、取り外しを容易にする為に先端にノブのようなハンドルをつけている。煮込んでいる途中でもカバーを開けて野菜を追加できるのが特徴である。

タジンでは高価でない肉を使用する場合が多い。ラム肉を使う場合は首・肩・すねを使用する。モロッコのタジンでは、湿気が多すぎて色落ちした場合でも美味しそうに見せるために、少量の褐色着色剤を使う。しかし脂肪が多量に含まれている肉でないとあまり効果がない。

ソースはオリーブ・はちみつ・マルメロ・りんご・洋梨・アプリコット・レーズン・プルーン・ナッツ・レモンなどを混ぜたものを使用する。スパイスにはシナモン・サフラン・しょうが・ウコン・クミン・パプリカなどを配合する。

肉と野菜以外の物を一緒に入れて煮込む場合もある。例えば魚・うずら・鳩・根菜・豆などである。また、地域によってはレモンチキン、アーモンド、干しスモモを入れるものもある。

タジン料理をつくるのにかかる時間はおよそ45分〜1時間程で、ほとんどは煮込み時間なので待つだけである。お店では炭を使って本格的に調理するのが一般的で、これにはさらに時間がかかる。

街のレストランの店頭にはタジン鍋がズラリと数十個並んでいる。既に全部調理が済んでいるものなので、一般客は中身を確認して食べたいものを選べばよい 》

タジン鍋といってもとんがり帽子の蓋は取られており、テーブルに座った人数分の料理が入っている。それをそれぞれが自分の皿に取って食べるのである。大きな鶏肉がメインだった。味付けは甘くて物足りなさがあったが、肉が軟らかく煮てあるのには感心した。数種類の野菜も柔らかく煮えていた。タジン料理はパンと一緒に食べるのが特徴で、まずは片手にパンのかけらを持ち、もう片方の手でタジン鍋の中に入った食材をすくうようにして取り食べるのが、タジン料理の正しい食べ方である。