第3日目 6月7日(木曜日)

モーニングコールは6時、食事は6時30から、7時30分迄にスーツケースをドアの外に出し、8時出発との案内を貰っている。私は目覚まし時計などを持って旅をした事がない。旅のスケジュールに合わせて自然に目覚めてしまう。この日は午前4時に起きてしまった。先ずは今日の観光で、置いて行かれないようミニ体操開始である。腕立て伏せは自分の年の数だけ76回をノンストップでし終えると息がハアハアするが、両股を開き片足ずつ腿の部分に胸を付けるを8回、さらに股を広げ床に胸を付ける股割を3分、次ぎに念入りに首の運動である。立ち上がり両腕をぶん回した後スクワットを50回、肩幅に脚を開いて、腰を大きく左右に50回振る。最後は脚を狭めてつま先立ちを30回、これをこなすことで歩行中の階段や坂道も平気で歩けるから、今回もモロッコに来られたのだと思っている。

毎朝付けている日課の日記(A5レリーズ用紙・約800文字)を書き上げ支度に掛かる。

今日からの観光は甚兵衛にサンダルスタイルである。今日は黄色に焦げ茶色の縦縞模様の本格的な水着(上腕部に1cm程開けて細紐で編み、空気抜き部分が付いている)の甚兵衛である。リュックサックには購入したばかりの[キャノンデジタルカメラEOS 7D-MARKⅡ]を入れた。帽子とサングラスも用意して、枕銭10DH(130円)を置き、スーツケースはドア外に出して食堂に向かった。

私は45年前から朝食は食べない生活をしてきたが、旅行中はトイレ調整の事を考えて、食べるのだから自分で笑ってしまう。簡素なバイキングだ。生野菜がふんだんにあるので助かった。ハム系は無くソーセージ類は少しあったが不味い。フランスの統治下にあっただけあって、パンは美味しかった。バス移動だからトイレの事を考えて、水分はオレンジジュース1杯と、お通じをよくする為牛乳があればコップに半分程飲んでおく。

8時少し前にバスは出発した。アブドルが「アッサラーム アレイコム(こんにちは)」と挨拶の言葉を教えてくれた。

「昨日は紹介しないで失礼しましたが、運転手さんはナッサー( 勝利者と言う意味)、アシスタントはハミド(モハメッドが変化したもの)さんです」と永田さん。紹介された両人はマイクを持ってアッサラーム アレイコムと挨拶してくれた。拍手が起きる。早速ペットボトルがハミドから配られた。

世界遺産の町・ラバトにある[ウダイヤのカスバ]を紹介しておこう。

モロッコの首都・ラバト(アラビア語で城塞のこと。軍隊の駐留する城砦をもつ一地方の中心都市をさす)はモロッコ中部の大西洋に面した港町である。

ヨーロッパの香りを感じる近代的な新市街と、アラブ情緒漂う旧市街は、ともにラバトの近代都市と歴史的都市が共存する首都として、2012年にユネスコの世界文化遺産にに登録された。(旧市街全てが世界遺産に登録されている例は沢山あるが、旧市街と新市街がともに世界遺産に登録されている町は意外と少ない)

行政の中心らしく落ち着いたたたずまいをもつラバトで、最も美しい風景が楽しめるスポットが[ウダイヤのカスバ]であろう。モロッコで[カスバ]というとき、城砦そのものを指すが、ウダイヤのカスバは城壁に囲まれた町全体を指している。ここも世界遺産地区の一部である。ウダイヤのカスバは、タリク・アル・マルサ通りをはさんでメディナの北に位置する城塞地区である。

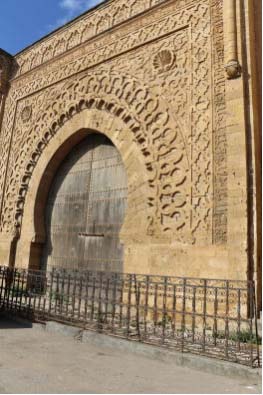

[ルワー(風という意味)門]はイスラム王朝のムワッヒド朝時代(1130~1269年)に築かれた塁壁(城壁)を利用して、17世紀にムーレイ・ラシッドによって造られた。

現在の呼び名は、18世紀に気性の荒い、ウダイヤ・アフブ族の軍隊をここに駐屯させたことから名が付いたものである。彼らは13世紀にモロッコに侵入し、モロッコ各地を荒らしまわった後、ラバトに腰を落ち着けた。当時アラウィー朝のスルタンだったムーレイ・イスマイルは、ラバト周辺で暴れていたザエル族の進入を防ぐために、ウダイヤ・アラブ族にラバトの防衛を託したのである。

幅が2.5m、高さが8~10mもあるという城壁は、まさに[堅牢]そのものである。近代的に整備された周囲の風景とのコントラストがその巨大さを誇り、見るものを圧倒する。

このエリアの見どころの一つが[ウダイヤ庭園]である。スペインのグラナダにある、アルハンブラ宮殿の庭に似せた造りで、アンダルシア庭園の傑作のひとつといわれている。ゆったりとした雰囲気の庭園を歩いていると、ここが首都の真ん中であることを忘れてしまう。地元の人々の憩いの庭でもある。

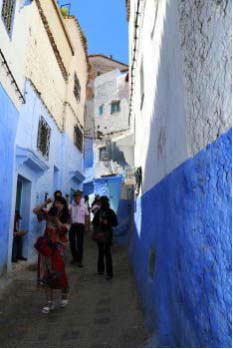

庭園の北側には、町が広がっている。城壁と赤茶色の頑強な門で囲った街は、階段や坂道が入り組んで張り巡らされ、その道に沿って沢山の家々が建ち並んでいる。外から見ると殺風景な土埃の街を想像してしまうが、一歩中に入ると入り組んだ路地は、まぶしいくらいの青い壁が印象的な、南スペインの雰囲気で、白と青のコントラストの建物が並んでいる。特に路地が綺麗で、路地も青と白でペイントされおり、また緑や美しい花が彩りを添えている。

家々の壁には地面から約1.5m~2mの高さまで青く塗ってあり、路地によって青の高さが統一され、その上部は白である。家々が並ぶカスバの内部は、ラバトのほかのエリアとは隔絶された別世界である。全てブルーペイントされているが、シアン(濃紺)程青くなく、淡い水色から深い青まで、様々な青で使い分けられている。(コバルトブルーが時間差で色褪せたのだろうという感じだ)

何故街全体が青色に染まっているのかガイドに聞いてみると

「夏の暑さを涼しげな青色で紛らわせる為と、虫除けです」との答えだった。が、尤も有力な説としては

「青はイスラム教にとって神聖な色で、ムスリムの誇りが、建物や道路など街並みを青く染めたのです」とのことだった。

家々のドアには魔よけとされる[ファティマの手]と呼ばれるドアノブが取り付けられていた。(このドアノブはモロッコのあちこちで目に止まった)

[ファティマ]はモハメットの4女として生まれ、生涯を社会奉仕に尽力したという。慈悲深い彼女の手を幸福を呼ぶお守りとして、あるいは魔よけとしてモロッコでは広く用いられている。あらゆる女性の装身具として、あるいは家屋の入り口のドアーノックとしても用いられている。

何気ない風景なのに特異な観光地としての絵になるので、つい写真撮影に没頭してしまった。

ふしぎな国へ来たような町並みを楽しみながら、だからと言って自分ではこんな所には住みたいとは思わない。くねくねした路地を巡り巡って、高台にある展望台を目指した。海に面したカスバの先端にある展望台は、ゆったりとした広場になっていた。

ここから、海水浴客でにぎわうビーチや、ブーレグレグ川をはさんでラバトと向き合う町・サレが見渡せ、港町らしい開放感が存分に味わえた。

カスバを囲む城壁のかつての[ウダイヤ門]は1195年ムワヒッド朝のヤクーブ・マンスールによって建造された。通常はここから入ってカスバを見物するのだが、我々は裏門から出入りした。 観光後はモロッコ周遊へのスタートである。昨日カサブランカを出発北上して、モロッコを時計回りにラバト・シャウエン・フェズ・イフレン・ミデルト・エルフード・メルズーカ(砂漠間は4駆で往復)・エルフード・トドラ渓谷・ワルザザード・アイト ベン ハッドゥ・マケラッシュを巡ってカサブランカに戻ってくる。約1,800kmのバス移動である。

今日はラバトから約239kmひた走りシャウエンへ向かう。この街には国旗が立っていなかった。街道の両側は広大な麦畑が延々と続いている。そして麦畑の間には、菜の花畑が展開して美しい。この日も好天で空の色が真っ青 雲一つ見当たらない。

ラバトから山道を進んだ先に、濃い緑に満ち溢れた山々や豊かな湖が出現し、ヤギの群れが放牧されていた。

街道の途中のガソリンスタンドでトイレ休憩があった。併設された商店で買い物をすればトイレチップは不要、トイレだけの使用は2DHだという。バスの中はクーラーが効いていて、咳き込むから飴30DH(390円)を買った。(トイレ代は払わず)うずら豆ぐらい丸いのを口に入れたら、それはガムだった。

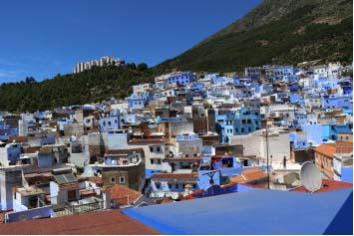

出発して約4時間、いきなりリーフ山脈の中腹にこつ然と、へばりつくように爽やかなおもむきを見せる青い集落が姿を現した。運転手が「シェフシャウエン、シェフシャウエン」と到着を知らせてくれた。いきなりの美しい景色に興奮し、眠りから覚めたツアー客が次々に歓声を上げた。モロッコ北部のリーフ山脈の懐深く、標高約600mの山麓に挟まれるように佇む、人口約4万人の小さな町がシャウエンである。そんな美しい風景だが、ここは世界有数の麻薬生産拠点という真っ黒な裏の顔を持っている。 シャウエンの街に入ってからレストランに案内された。メニューは野菜スープ、鱒のホイル焼き、りんごのタルト。このレストランにはビールとかワインは無く、100%の果実ジュースのみ50DH(650円)だったので、モロッコ名物のオレンジジュースを注文した。モロッコの料理は塩気が足りない、食塩を掛けないと甘くて美味くない。

シャウエンは日本で[かわいい青い街]として有名であるが、モロッコや欧米ではそんなメルヘンっぽいイメージではなく、ハシシ臭い街として確固たる地位を築いている。

正式名称は[シェフシャウエン]だが、[シャウエン]で紹介されている。シャウエンは、リーフ地方の山中にあり、モロッコ東部の山間に有る小さな街である。タンジェとテトゥアンから内陸に入ったところにある。この都市の名前は、町から見える2つの山の頂きが、ヤギの2つの角のように見えるところからきている。

1471年にムーレイ・アリ、ベン・ムーサ・ベン、ラチェッド・エルAlamiが、モロッコ北部のポルトガルの侵略と戦うための小さな要塞として設立した。築かれたこの町は、1492年のグラナダ陥落後、スペインから逃れてきた、イスラム教徒スルタンが築いた街である。この地域のGhomara部族とともに、多くのモリスコとユダヤ人がここに定住した。1492年以降、レコンキスタによりイベリア半島から逃れてきたユダヤ教徒やイスラム教徒の移住で人口が増え発展してきた。

1920年スペインがこの地を、スペイン領モロッコとして占領した。スペインに組み込まれるまでの間、異教徒(キリスト教徒)に閉ざされてきたこの町は、他のメディナと異なり山の中腹という立地も相まって秘境っぽく、閉ざされた雰囲気が感じられる。

1956年のモロッコ独立により、モロッコの都市となった。シャウエンはタンジェや、スペインの飛地であるセウタに近く、20世紀にしばらくスペインに占領されていたのでスペインの影響が大きく、スペイン語を話す人が多い。特にスペインを中心とするヨーロッパからの観光客に人気がある。

シャウエンには鉄道がなく、地元のバスも最寄の鉄道駅から1日数本なので、ツアーじゃないとなかなか来れない場所である。町の中心・ムハンマド5世広場でバスを降りて、そこからは徒歩観光である。ここは、世界遺産に登録されているわけではないが、日本人観光客に大人気の街なのでで、ツアーのコースに加えられている。

シャウエンの一角メディナ(旧市街)の中に入ると、ハマン広場から北の斜面にメディナの住宅地が広がっていて、ウダイヤのカスパとは又違った、青く色付けられた家や建物がある。

[青い宝石箱]と呼ばれている。家の壁や路地が青一色で彩られたシャウエンの旧市街は、かなり小さい。壁が高く、ここも迷路のようになっている。エキゾチックで神秘的なイメージが強く、幻想的な空間に引き込まれたような世界である。

1930年頃ユダヤ教では、青が天や神を示す神聖な色とされ、街を青く塗ったのが起源と言われ、多くのユダヤ教徒がイスラエルに去った後も、この風習だけが今日まで続いている。以前は、イスラムの聖域として異教徒の立ち入りを禁止していたそうで、今でも凄まじいほどに秘境的な雰囲気である。

街全体が無限の青一色の世界なのだ。シャウエンの青はひたすらの[青]で、とりわけ強いカラーを使用している。壁だけではなく、家の扉も窓枠も家の中庭も、すべてが青い。因みにこの青は、ラピスラズリ(青色の宝石)を原料に使って居るのかな? と思って、現地ガイドに訊くと、コバルトブルーを使っているとの答えだった。だが、街全体が真っ青と言う訳でも無い。青くない場所や、青い塗装がハゲてきている場所もある。良く見ると、幾つかの青色が使われているし、単純に、高さで上下に色分けしている訳でも無さそうだし、路地を進むと階段まで青い家々が立ち並んでいる。路地の階段部分を色濃くしているのは何か理由があるのだろうか? 道や階段まで青く塗られていて、しつこく石垣や植木鉢、手すりだって青、ポストも青いのだから、町のすべてがつながって、ひとつの世界になっているように思えてくる。

青は青でも、塗る家によってその色はさまざまで、こんなにいろんな青があるんだと感心させられる。町のどこかで誰かがいつも、壁を塗り直している。驚いたのは家屋内の天井から壁やテーブル迄、内装が全て青であったことである。青い色のおかげなのか、ここでは涼しく感じられ暑さも和らぐ。

青ばかりかと思ったら、扉が緑色の家があった。[幼稚園]だという。ここのガイドも

「青は虫よけのためです。と言うのは表向きの理由で、実はユダヤ教徒の隠れ家だったのです」と話す。こんなへんてこりんな家は理解ができない。猫やヤギも細い路地を自由に歩いているし、絵本の原画もどきであった。旧市街の裏は、普通の山である。

約200軒のホテルが、夏やクリスマスなどにヨーロッパから訪れる観光客を迎えるそうだ。シャウエンには、ウールの衣服、毛織物など、モロッコの他の場所で手に入れることのできない現地の手工芸品が数多く売られ、買い物先として人気がある。当地原産のヤギのチーズも名物である。周辺地域はモロッコにおける、大麻の主要な生産地の一つとなっており、ハシシが町中で販売されている。近くには、アフリカで最も深い洞窟の一つであるKef Toghobeit Caveがある。

モロッコのメディナはどこも喧騒に包まれていたが、シャウエンは他とはちょっと違う静けさである。

メディナの中心はハマン広場で、カフェや土産物屋が並んでいる。小さくて静かな感じである。民族衣装のジュラバを着たおじいさんがあちこちに数人、椅子に座ってお喋りしていて、のんびりした雰囲気を漂わせている。

街の中心部にあるカスバ(城塞)はメクネスのマンスール門などを作った、ムーレイ・イスマイルが17世紀に建てた。

メディナの中心部を抜けると急な坂道が現れ、細い道をたどっていくと、やがて山と小川に囲まれたのどかな光景が広がる。

門の横の通りでは、ラマダン中にも関わらず多くの人が行きかう。皆さんが水も飲まずによく活発に行動できるものだと感心させられた。門をくぐると、たくさんのお店が並んでいて「ジャパン?」、「オハヨー」、「コンニチハー」、「ホンダ」、[スズキ]などの日本語が飛び交う。私の甚兵衛が珍しいらしく「可愛い」「ハンサム」とやたら褒めあげていた。日本人と判るらしく、知っている幾つかの日本語で土産を買わせようという訳である。

シャウエン見学の後バスは来た道を戻ると、山の中腹からシャウエンの全景が見渡せる場所で撮影タイムを設けてくれた。山の中腹にスッポリ収まった街全体が青一色で可愛いと思えた。

1時間程戻り国道に出た。シャウエンからフェズまで約223km(4時間)である。永田さんも皆さんを気遣い仮眠に入ったようである。 地中海の海岸沿いにみるモロッコは緑の沃野が延々と続き、この国が大農業国であることを痛いほど見せてくれる。沿岸平野は比較的雨量も多く(600~800mm)温暖な気候のため、麦類、豆類、イモ類のほかオレンジ、オリーブ、ブドウの栽培が盛んである。また内陸の一部でも山岳地帯からの流水による灌漑農業が行われている。が、地中海性気候の地域は、夏は雨が少ないので、土がカラカラに乾いてしまう。外の景色はゴロゴロした岩や土に代わって、そこには沢山のオリ-ブの木が植えられていた。秋まき、春収穫の冬小麦が栽培後、休閑地は放牧地として利用され、乾燥に強い羊、ヤギが飼育されている。モロッコのオリーブ産出量は世界第7位の(50万頓、世界シェア3.5%)である。

トイレ休憩の後永田さんが

「あと1時間30分ほどでフェズに到着いたします。皆様も目が覚めたようですので、フェズについてご案内いたします」何時もながら良く調べ上げた内容である。 「[フェズ]はアフリカ北西端、モロッコ王国北部の内陸都市であります。アラビア語では[ファース]、[フェス]とも表記されています。

イドリース朝、マリーン朝などのモロッコに存在した過去のイスラム王朝の多くはフェズを首都に定めていました。首都が他の都市に移された時でも、フェズはモロッコ人にとって特別な都市であり続けました。数世代前から町に住み続けているフェズの住民は[ファシ(ファーシー)]と呼ばれ、独特の方言が話されています。

フェズはラバト、マラケシュ、メクネス、カサブランカといった都市と共にモロッコの観光資源となってきました。複雑な構造の旧市街地は迷路にも例えられ、1981年にユネスコの世界文化遺産に登録されました。

周囲20kmを城塞で囲み、その中に人口35万人が暮らす街フェズはアトラス山脈の北西、サイス平野の町で、フェズ川とセブー川の合流点の南に位置しています。モロッコ南部のサハラ、アトラス山脈と北の地中海沿いの都市、モロッコ西部のカサブランカ、ラバト、メクネスから東に向かう交易路の交差点となっています。フェズには、隊商宿と巡礼者や商人のための小規模の商店が多く建てられました。サハラ交易において、フェズは年2回トンブクトゥに向かう隊商の拠点とされ、現在でも拡張を続けています。

フェズ市内は、大きく次のような地域で構成されています。

メディナと呼ばれる旧市街。

9世紀から始まった、フェズ・エル・バリと呼ばれる地区。

13世紀に建設された、フェズ・エル・ジェディドと呼ばれる地 区。

フランス植民地時代に建設された、ヴィル・ヌヴェルと呼ばれる 新市街。

旧市街の周囲に広がる墓地の外側に建設された、シテ・ポピュレ ールと呼ばれる居住区。

シテ・ポピュレールの外に建つ高級住宅地とバラック街です。

町の周囲は小高い丘に囲まれており、旧市街の中央を貫いてフェズ川が西から東に流れています。フェズ・エル・バリはフェズ川を底として両岸が競りあがるすり鉢上の構造をしており、岸に建てられた建物は底の部分に近づくほど、古い歴史をもつものが多くなります。フェズ・エル・バリの住民は地下を流れるフェズ川の水を汲み上げて利用しており、排出される下水は町の外れでフェズ川の下流に合流させます。近代に入ってフェズ川の南半分は暗渠化され、舗装道路が川の上を通っています。地区内の水の供給は10世紀に建設された施設に依存するところが多く、供給量は十分とは言えませんでした。旧市街の水路はかつてのフェズの繁栄に大きな役割を果たし、ムラービト朝の君主ユースフ・ベン・ターシュフィーンによる整備を経て、12世紀末にはモスク、マドラサ、多くの住居に水道が引かれるようになっていきました。

フェズは亜熱帯気候に属しており、大西洋の影響を受けているために夏の気温は高く、冬に降雨が集中します。町の周辺では小麦、オリーブ、豆類、ブドウが栽培され、ヒツジやヤギの遊牧が営まれています。

自動車さえも入れない迷宮都市・フェズ旧市街では、物資の運搬手段はいまだに人力か、あるいはラバやロバです。

市街を見学するにしても、バスやタクシーが街の深くに立ち入れない以上、ガイドをつけて歩くか、迷い歩くしか方法がないだけに高層ビルや近代的な建物はほとんど存在せず、中世そのままのイスラム都市が今に伝えられています。

フェズの旧市街(メディナ)は城壁に囲まれた2.2km×1.2kmほどの地域で、この中に細い道が網の目のように張り巡らされています。中心に2本のメインストリート、周囲には城壁があります。フェズ旧市街は8世紀以降に造られたとても古い町です。数十あるというモスクやマドラサ(モスク付属の大学に近い高等教育機関)のような建物が美しく、木と石を組み合わせた中世の家並みや装飾タイルやモザイク、ドアや窓枠に彫られたアラベスク(イスラム式幾何学紋様)等々どこをとっても絵になります。ガイドの後に付いて歩き回っても、メインストリートや城壁に出くわさない程込み入っています。旧市街の道は少しずつ少しずつ曲がっていたり、何度も激しく曲がったりアップダウンしたり、行き止まりで戻ったりしますから、自分がどこにいるのかまったく見当がつきません。フェズ旧市街は城壁や車の走っている大通りに囲まれているので、これらを越えなければ外に出ることはできません」

「お疲れ様でした。フェズについて説明しているうちに間もなくホテルに到着致します。スーツケースはそのままで、ロビーでお待ち下さい」

20時30分、ホテル フェズインに着いた。ウエルカムドリンクのミントティーが並べてあった。

「お部屋に着いたら水回り、クーラーなど電気周りのチェックをなさって下さい。明日のスケジュール表をお持ちしますから不具合な事がありましたらその時に仰って下さい。夕食は9時です。食堂は0階(地下1階)に御座います」

このホテルはカードキーだった。ポーターがなかなかスーツケースを届けてくれないので廊下に出てみると、階段脇に並べてあった。

9時に食堂へ行った。私は空いている席に座る。一日一緒に過ごしているから、相席の人達と会話も交わせるようになった。私が座ったテーブルには背の大きな日本在住中国人の新婚夫婦と、20歳前半のやはり日本在住の中国人の娘さん二人、もう一人は私と同姓の一人参加の男性であった。この食堂もビール(180ml)55DH(715円)、中瓶ワイン100DH(1,300円)だった。今夜も両方注文した。