9月3日(日曜日) メトロポリタン美術館

時差惚けがひどく眠いのに目が冴えて眠れない。しあわせなKさんは死んだように眠っている。心配して鼻の所に手を当てて呼吸しているかどうか確かめたくなったくらいだ。

午前8時には起き出して、Kさんに気付かれないよう柔軟体操とスクワットを済ませ、日記を書いてしまう。今朝も肌寒い陽気だから、昨日とは別の紬の作務衣を着用した。

10時にリビングのテーブルに降りた。挨拶を交わしてテーブルに座ると、奥さんが食器類を洗っていた。それをアロン君がふきんで拭いていた。私達に気付いて

「初めましてアロンと申します。御茶にしますか? 珈琲にしますか?」と日本語で聞いてくれた。

「こちらこそ初めまして、鈴木です。お父上には大変お世話になっております。私は御茶をお願いします」と御挨拶、Kさんも自己紹介の後

「私は珈琲をブラックで」と、リクエストした。

アロン君(長男19歳・大学2年生)とは初めての対面である。身長は172cm、すらりと痩せていてなかなかの好男子である。

そこへアリシアちゃんが降りてきて、挨拶を交わした後脇のドアから庭に出て行った。Kさんが直ぐ後を追う。アリシアちゃんはプールに浮かんでいる木の葉を竿の長い網で掬い始めた。Kさんも竿を持ち出して手伝い始めた。

「男なのに食器やお皿を拭くなんて偉いなあ」とアロン君を誉めると

「これは僕の役割なんです」と答える。彼は街のレストランでアルバイトをしているから、お皿洗いは得意中の得意なんだとも言う。今度は楊さんも降りてきて、

「お早う御座います。昨日雨が沢山降ったからプールに水が溜まり過ぎました。浄化装置が働かないので、ポンプで掻い出すのでちょっと待って下さい」と庭に出て行った。ジャグチーの横から長いホースを引き出してきてプールに突っ込み、スイッチを入れ様子を見てから戻ってきた。枯葉掬いを切り上げてKさんも戻ってきて、

「これから秋になると毎日落葉掬いが大変ですね? 浄水器で掃除できないんですか?」と、楊さんに聞く

「排水口以上になると作動しません。プールもですが、芝生の手入れも手が抜けないんですよ」楊さんが相づちを打つ、

アロン君はすかさず緑茶をマグカップに入れて楊さんのテーブルの前に置き、Kさんと私にも「何を飲みますか?」と勧めてくれた。

「アリシアちゃんはよく働きますね?」まだ戻ってこないので聞いてみる。

「妹はプールと芝生の手入れの担当なんです」とアロン君が説明する。

「ほう! それぞれ分担が決まっているんだ。リンリンさんは何の係なんですか?」

「姉はちび達の勉強を教える係です」と話しながら、

「実は私は5ヶ月前から日本語の勉強を始めたばかりなので、まだ巧く話せません」とも付け加えたのである。

「え! 5ヶ月でそんなに上手に日本語が話せるようになったの?」私も吃驚だが、

「大学で日本語を習っているの?」とKさんが合いの手を入れる

「いえ、大学には日本語学科がありません。本を買ってきて自分で勉強しています」と答え、自分の部屋に戻りA4版の分厚い日本語の教材を3冊持ってきて見せてくれた。

「日本語はとても難しいです。特に日本語の文法が、英語とは全く違うのでなかなか理解できません」と話す。それにしても5ヶ月でこれほどまで話せるようになるとは凄すぎである。

「お父さんの日本語は巧いですよ。お父さんとは日本語で話しているの?」

「これからはそうしたいです。今は僕が忙しくてあまり話す時間がありません」楊夫婦は中国語での会話だけにそれは無理かな?

アロン君は2歳位までは日本で育てられ、先妻とアメリカに移住してきているから、その頃覚えた日本語はまるっきり覚えている筈がない。それにしても5ヶ月の独習で我々が話す70%を理解して日本語で答えるのだからよっぽど頭が良いのだろう、凄いと思う。

アリシアちゃんが日本で暮らしていたのは、小学2年生までの約3年くらいなのに、アリシアちゃんの日本語は日本人と変わらないくらい上手である。楊さんの話では、アリシアちゃんの英語は学校で一番の成績だと話すし、中国語、台湾語もペラペラだ。さらに学校ではスペイン語を専攻していると話していた。昨日の[セントラルパーク]観光の途中でもいろんな事を話したが、

「兄が日本語の勉強を5ヶ月前に始めたので、家の中で兄と話す時は日本語で話しています」と教えてくれた。

長女のリンリンちゃんは日曜なのに試験が近いからと、朝早く学校へ出掛けたそうである。彼女は中学生時代を日本で暮らしただけだと言うが、彼女も日本語は巧い。私はその頃に東中野の楊家(兼アトリエ)を訪ねている。大学では商学部に入学し、飛び級で1年後に4年生になったという秀才だ。彼女は経理事務所でアルバイトをしているから大変忙しい生活をしている。英語、日本語、台湾語、中国語の他に何語を勉強したかは聞けなかった。

御茶を飲み、中国の白い饅頭と、奥さんが剥いてくれた果物を食べ終わると、急に胃の具合が思わしくなくなりトイレで吐いてしまった。楊さんに

「貴重品のバッグに入れてきた薬も無くしてしまったんだけど、胃の薬があったら分けて欲しい」とお願いすると、奥さんが常時飲んでいる良く効く薬があるからと数回分、分けてくれた。

「今日は車でメトロポリタン美術館へ行きましょう」と誘ってくれ立ち上がった。

昨日より少し小さいトヨタの乗用車に乗っての出発である。ペットボトル3本と昨日買った折り畳み傘を車に積み込み出発した。昨日と同じように大きな橋を2つ渡ってマンハッタンに入った。距離的にはかなりの距離になるのだろうが、マンハッタンに入ってしまえば一方通行を真っ直ぐ進むだけで目的地に着いてしまうのだが、カーナビの脇にスマホも置いて、迷わず(メトロポリタンのある5thミュージアム・マイルの1本手前、マディソン・アベニューにぶつかる)イースト81stストリートに着き、折良く空いていた、車1台が入るスペースに駐車することができた。此処なら、もしはぐれたとしても迷子にならずに戻ってこられると思った。

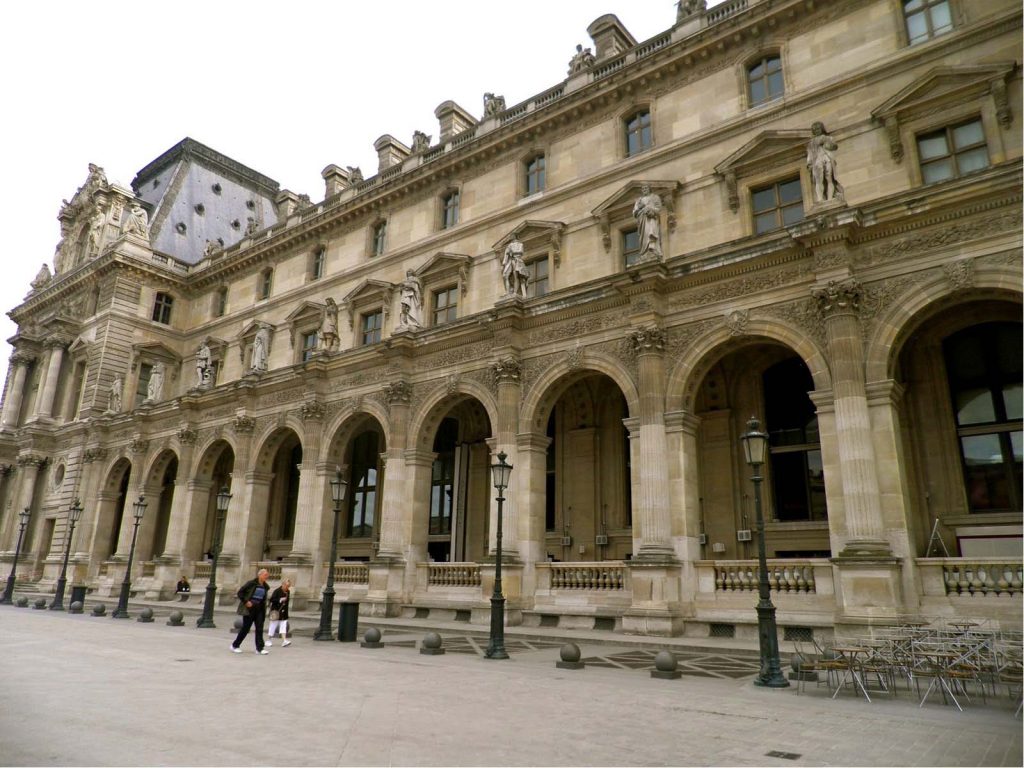

【 [メトロポリタン美術館( The Metropolitan Museum of Art 通称:The Met 2016年の来館者数7,006,859人)は、ニューヨーク市マンハッタン5番街(ミュージアム・マイルの区間)に面するセントラル・パークの東端にある世界最大級の美術館である。

メトロポリタン美術館の設立構想は、1866年、パリで7月4日のアメリカ独立記念日を祝うために集まったアメリカ人たちの会合の席で提案された。この会合の参加者のひとりだったジョン・ジョンストンは、アメリカに国際的規模の美術館が存在しないことを憂い、メトロポリタン美術館の設立構想を訴えたが、この時点では美術館の建物はおろか、1点の絵画さえ所有していなかった。

美術館は6年後の1872年に開館。その後は基金による購入や、さまざまなコレクターからの寄贈によって収蔵品数は激増し、関係者達の努力の結果、現在では絵画・彫刻・写真・工芸品ほか家具・楽器・装飾品など300万点の美術品を所蔵するまでになった。全館を一日で巡るのは難しいほどの規模を誇る、世界4大美術館に数えられる最大級の美術館である。

〈因みに世界4大美術館とは、フランスのルーブル、イギリスの大英博物館、ロシァのエルミタージュ美術館、そしてアメリカのメトロポリタン美術館である〉が、〈世界4大博物館となると、ルーブル、大英、メトロポリタン、故宮(台北)だそうだ。私はこの[世界4代美術館]の全てを訪れています〉

メトロポリタンの特色は、そのコレクションの幅がきわめて広く、古今東西を問わずあらゆる時代、地域、文明、技法による作品を収集していることにある。そして最大の特色は、これだけの規模の美術館が、国立でも州立でも市立でもない、純然とした私立の美術館ということである。

入館料が美術館側の[希望額]として表示されているのも名物で、懐事情の苦しそうな美大生だと少々欠けても大目に見てくれたり、いかにも裕福そうな紳士淑女には気前の良さを期待していることが言外にほのめかされたりする。

美術館の運営管理は理事会によって行われている。創立100周年の1970年から始まった大改修計画により、美術館の総床面積は倍増し、さらに充実した展示が可能となった。

ミュージアムショップの充実ぶりも有名で、関連書籍、ミニチュア、雑貨などはインターネットによる通信販売でも購入できる。

また、マンハッタン北部ワシントンハイツ地区のフォート・トライオン・パークにはメトロポリタン美術館の別館[クロイスターズ]があり、フランスやスペインの廃僧院を解体輸送して再構築した建物内には、中世ヨーロッパ美術が展示されている。更に、旧ホイットニー美術館の建物をリースして、ピカソ作品などのキュビズムを中心としたモダンアート・コンテンポラリーアートの展示を行う別館[メット・ブロイヤー]を2016年3月より開館している 】

メトロポリタンの正面階段の両脇にも建物に沿った階段があり、ギャラリーが階段の下まで行列を作っている。丁度12時頃だった。その列の後ろに並び、15分程して玄関内に入ることができた。楊さんがチケット売り場へ行きかけたら、中央ロビー(グレートホール)の真ん中にある、楕円形の案内コーナーにいた日本人の女性スタッフが、運良く私達を見て声を掛けてくれた。(作務衣姿が印象的だったのかな?)

「何人でいらっしゃったのですか?」と聞かれた。

「3人です」と答えると、我々が高齢者に見えたのか

「5$(600円)出してthreeと言えばチケット(シール)を貰えますから見える所に貼って下さい」と教えてくれたのである。そして

「日本語の館内マップです。お持ち下さい」と3部を無料でくれた。

チケット窓口は、美術館を入ったグレートホールの両端、奥の3箇所にある。長い行列に並び、当日チケットを購入することになる。クレジットカードオンリーと表記してあるところは、カードでしか買えない。一般25$(3,000円)シニア17$(2,040円)と料金表に出ていた。

楊さんもそれを聞いてびっくり、彼は画家だけにここへはしょっちゅう訪れるが、その都度25$を払っていたそうだ。クレジットカードを渡し「5ダラーthree」と言うと、シールを3枚くれた。これを作務衣の胸に貼る。とにかく物凄いギャラリーの数である。

METは400以上の展示室に、5000年以上にわたる時代の世界中からの作品300万点を所蔵している。我々は正面玄関から入館し、右のチケット売り場から展示室に入った。

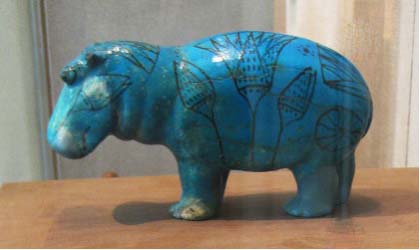

いきなり[エジプト美術]コーナーである。メトロポリタン美術館のエジプト美術のコレクションは本場カイロに次ぐそうである。エジプトには、遺跡がありすぎるくらいあるので、外国の資金で発掘してもらい、成果品は本国エジプトと発掘調査隊とで分け合うことができた。1930年代くらいまで、エジプトは寛容だったようだ。今では持ち出し禁止のエジプト国宝クラスの品々が、海を渡ってニューヨークに運ばれてきたのである。

お墓もスフィンクスも、そのまま持ってこられたのだ。エジプト美術の展示品の数が多く、部屋数も沢山取ってあるから、このコーナーだけで1時間以上も掛かってしまった。ガラスケースに収まっている壺や王家の墓に埋蔵されていた偶像物などを、楊さんとKさんが撮りまくっている。ガイドブックにも乗っていたメトロポリタン美術館の非公式マスコット青いカバの[ウイリアム君]の周りは凄い人だかりである。

なかでも圧巻の優れものは、最後に辿り着いた[デンドゥール神殿]であろう。

アスワンハイダム建設で水没してしまう筈のこの遺跡を、ジャクリーヌ・オナシスの計らいで大西洋を渡って運んできた。ワシントンD.Cのポトマック川のほとりか、ボストンのチャールズ川のほとりに移設するプランもあったが、石の劣化を防ぐため、屋内展示のできるニューヨークが選ばれた。MET館内で神殿を臨むことができるよう、ガラス張りの広大な展示スペースが設けられた。私達はこの神殿を潜らなかったが、こんな大きな遺跡を設置してしまうスケールの大きさにただ驚くばかりだった。

次ぎに覗いたのは[武器・甲冑館]である。ここには全世界の武器や鎧などが各種展示されている。古来武器も美術品に数えられるのか?METではなんでも展示してしまう。中世騎士の防御重視の武骨な金属の鎧や槍、日本の武具(装飾が美しい)甲冑、兜、日本刀の数々が展示してあった。

[騎馬の広場]には実物大模型の人馬にも、金属の甲冑を着せて武器を持たせ、3体が展示してあった。重くて馬がバテたりしないかとか、あれで武器を駆使できたのか等、余計な心配をしてしまった。アメリカだけに[銃]の展示物が豊富で、その歴史がリアルであった。

楊さんは足が丈夫だ。広い美術館の中を写真を撮りながら闊歩している。

「楊さんは何処で運動しているんだ? 部屋に閉じこもりばかりなのに疲れないのかなあ?」とKさんが感心する。とにかく広いので、展示室をどう歩いたのかも判らない。時々マップを開き自分の位置を確認した。

1階のヨーロッパ彫刻では、[新古典主義の代表]アントニオ・カノーヴァの彫刻、考える人で有名な[近代彫刻家の父]オーギュスト・ロダンなどの、イタリアやフランスの彫刻が展示されていた。Kさんは沢山並んでいる裸婦像のお尻ばかりを狙って撮影していた。

この横奧にある[アフリカ、オセアニア、南北アメリカ美術]コーナーも覗いた。珍しいトーテムポールや、木の彫刻が可笑しかった。

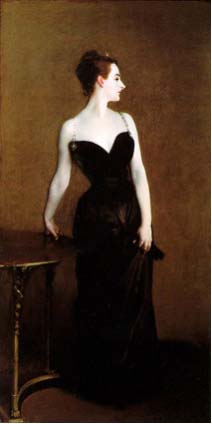

2階へと上がった。ヨーロッパ絵画コーナーにはアメリカ人画家ジョン・シンガー・サージェント作の有名な[マダムX](モデルはアメリカ出身のフランス銀行家の妻・ゴートロー夫人と言われている)を鑑賞できた。

サージェントは、19世紀後半から20世紀前半にかけてパリやロンドンで活躍した画家で、肖像画を得意としていた。エル・グレコとフェルメールの作品も鑑賞できた。とにかく作品数が多いので、立ち止まってゆっくり鑑賞していたらここだけで終わってしまう。

楊さんの画家としての眼の付け所は我々とは全く違う、私には何であんな絵をと思う作品をいろんな角度からスマホで撮影している。Kさんも気に入った絵を撮りまくる。私はカメラを無くしているから身一つで、2人がはぐれないように注意しての鑑賞だからとにかく慌ただしい。

2時過ぎになり何かを食べましょうということになった。楊さんの行きつけのレストランは、1階の一番奥まったセントラルパークに面した、ヨーロッパ彫刻コーナーにあるペトリコート・カフェである。ドリンク、デザート、メインディッシュ、パスタ、サラダコース料理が楽しめる。営業時間は、11時30分から4時迄で、2時から4時はアフタヌーン・ティーメニューがある。メトロポリタン美術館には3つのレストランと地下BARと2階にバルコニーBARがある。その他に2階に会員専用バルコニーラウンジを設けている。

トリコート・カフェは、客が長い列を作っていた。満席なので、空くと次の客を人数に合わせて入れている。男性従業員は殆どが印度系である。テーブルが決まるとメニュー表を持って注文を取りに来る。楊さんとKさんはハンバーグと珈琲を注文した。私はまだお腹の具合が思わしくなく食べる元気も無かったので、バニラアイスのみで済ませた。ハンバーグはコッペパンにトマトやハムを挟んだ物だった。

再び2階に戻り、[ヨーロッパ絵画]の続きを鑑賞した。私は15年前にも来ているが、日本ではお目にかかれない[浮世絵]他日本コーナーを見たかったが、5時15分前になったので、ギャラリーは出るように捲し立てられた。

楊さんとKさんがはぐれないように注意してきたが、出口を出たところでKさんを見失ってしまった。正面玄関階段下では、昨日ベセスダ噴水の横の広場でパフォーマンスをやっていた男達がここでも人を集めていた。階段中段の踊り場に立ってKさんを探したが見付からない。暫く待った後、車を止めたところへ行っているかも知れないと、楊さんが様子を見に行った。すると直ぐ戻ってきて手を振るので、楊さんのいる方に歩くと、信号のある角でKさんがタバコを吸っていた。携帯電話は通じたようである。

「正面玄関の写真を撮っていたら見失ったので、暫く待ったけど入場する時に登ってきた階段を降りたんだ」と説明する。

「判りやすい所に駐車したから、そこに戻っていると思ったよ」とにかく合流できて良かった。私もKさんも、楊さんの家のある鉄道駅も、住所もメモさえ取っていなかったから、はぐれたら大変なことになっていた。

楊家のディナー

7時前に楊家へ戻ってきた。

「雨が降りそうだから、今夜は食堂での夕食にしました」と奥さんが言い、玄関の左横の食堂に案内された。12人が楽に座れる大テーブルに奥さんが用意して下さった料理が並んでいた。席には楊さんと私とKさんの3人のみが座った。奥さんと子供達は何処で食事を済ませたのか?姿を現さなかった。まず吃驚したのは真っ赤に茹で上がった[伊勢エビ]である。

大人の猫ぐらい、頭から尻尾まで約50cmはある特大の エビ が大ザルに乗っていた。育ちが悪いものだから直ぐに

「幾らぐらいしたのですか?」と、はしたない質問をすると、

「96$(12,000円)でした」との答えが返ってきた。

テーブルの反対側には日本では見たことのない、やはり茹でたばかりの[蟹]が15杯(生きている時は1匹、2匹と数えるが、商品化されると1杯・2杯と数える)程が山になっていた。(1匹7$・750円)

今から7年ぐらい前に楊さんが東中野に住んでいた時に、楊家を訪れた際に用意して下さった料理も、大皿に盛った刺身やうにと、毛ガニが10杯位出てきて吃驚したものである。日本人のお客が来てくれたというので、大歓迎してくれたのである。その時は無理矢理2杯食べたが、帰りに2杯持たせてくれたものである。

今夜の蟹について知って欲しい

今夜の蟹について知って欲しい

【 [ダンジネス・クラブ (アメリカイチョウガニ:Dungeness Crab)]アメリカワタリガニという名がつけられているが、アメリカイチョウガニが正しい名である。

イチョウガニの名は甲羅の形がイチョウの葉を思わせることに由来しているが、当地ではこのカニの漁を最初に始めたアラスカの漁村の名がダンジネスだったことからダンジネスと名付けられた。南はメキシコから北はアラスカまで、広範囲で漁獲される重要な食用ガニで、一部は[cooked Dungeness crab]として日本にも輸出されている。

一般的な漁法では、魚の頭・内臓等を入れたクラブポット(かご)を海中に沈めて捕獲する。シーズン中は、カナダ国境からフッド・カナル最南端のオリンピア(ワシントン州の州都)およびシェルトンまで、期間・数量限定でスポーツ・フィッシングとして一般にも解禁されている。ただし、資源保護のため、甲羅の長さが最低16cm以上のオスのみ・1日当り5杯等の規制がある。

活カニの料理方法としては、まず海水程度の濃さの塩水を沸騰させ、カニを入れる。いったん温度が下がるが、再び沸騰するまで待って18~20分ゆで、その後すぐに冷水で2、3分冷やす。このカニのミソは結構美味である。茹でガニはきめがこまかな肉質で甘味もありうまい。

海水生。潮間帯は水深230m。アラスカ〜カリフォルニアで捕獲できる。アメリカ、カナダでは重要な食用カニとして好まれている。

日本国内にはボイル冷凍、ボイルむき身冷凍などで輸入されている。最近レストランでは普通にメニューに載るほど輸入されている。学名は Cancer(キャンサー)であるが、硬く幅広の背甲が、ギリシア神話のヘーラーの剣を打ち砕き、星座のかに座ともなったカニに似ることに由来する。和名の由来は甲羅の形がイチョウ(銀杏)の葉に似ていることから名付けられた。体型はどの種も甲羅が大きく、非常に盛り上がっている。体長は甲殻の幅が20cm近くになる大型種から、僅か数センチ程度の小型種まで様々だが、一般に小型の種ほど浅海に、大型種ほど水深の深い場所に生息し棲み分けている 】 先ずビールを出してくれて、1人2本飲み終わると、赤ワインの栓を抜いてくれた。

「鈴木先生はお酒が大好きですから、特別上等のワインを用意しました」グラスに注いでくれたワインを一口飲んで

「美味い。こんな美味しいワインは始めて飲みました」と、Kさんが満足そうに誉める

「これはいいものですよ。120$(15,000円)しました」と楊さんも自慢げだ。今朝から胃の具合が悪く、昼もバニラアイスクリームだけで済ませ、奥さんから分けて貰った薬を3度飲み、アルコールは一切飲まなかった御陰で、夕食時ではすっかり回復していた。時々Kさんはタバコを吸いにテラスへ出、席を外す。

山盛りの蟹を見ては食欲もひるんでしまう。その他にも北京ダッグ(上質の粉で拵えたニューヨーク風饅頭[カスタネットみたいになっている]にカモと野菜を包み込む)が出てきた。(中国式は薄く伸ばした餃子の皮の大きい物に包んで食べる)その他、野菜を炒めた料理数品が、大皿に山になって出てきたのである。そんなことを知らなかったものだから、楊さんに頼んで[お粥]をリクエストして貰っている。このお粥、Kさんは少しだけ食べてくれたが、私は満腹になってしまい

「明日の朝御馳走になります」と、お行儀の悪さを詫びたのだが、奥さんは宵越しの残り物は全部捨ててしまうのだというので、唯一食べたかったお粥には有り付けなかった。

銀杏カニの甲羅は堅く、Kさんが苦労しているので、先ず[ガニ]は食べてはいけないこと、鋏で足を縦に切り身を啜るのだと伝授する。やはり蟹は日本の毛ガニに限る、実を取り出す苦労のわりには美味しくなかった。巨大伊勢エビも食べやすいように皮を剥いてくれた。デカけりゃ良いという物ではない、大歓迎のエビも大味で、申し訳ないが美味しいとは思えなかった。

ワインを半分程頂いて、10時30分に部屋に引き取らせて頂いた。

「洗濯物は部屋の前の階段の脇の籠に入れておいて下さい」楊さんが言ってくれた

「洗って頂いたら、後で私が干しますから」と言いかけると、

「アメリカでは外で干す習慣がありません。乾燥機で乾かすので心配入りませんよ」そう言われたので、私は下着とバスタオルを、Kさんはバスタオルを籠に入れた。

アメリカの家庭では洗濯物を庭にもベランダにも干さないのが習慣になっている。国や州のレベルでそれを禁止しているわけではなく、地域のルールとして、あるいは地主・家主との契約で禁止されている。そう言われてみれば、映画やニュースで見るアメリカの町の様子に、洗濯物が映っている場面はない。どの家にも乾燥機があって、天候に関わらず機械で乾かすのだそうだ。

〈因みに、アメリカが一年間乾燥機で消費している電力は659億kwhで、洗濯物を外に干すことで地球温暖化を止めようという運動が起こっているそうだ。アメリカが乾燥機に費やす一年間の電力量は東京都の約637万世帯が一年間に使う電力消費量の2倍にものぼるというので、エコロジーの観点から[洗濯物は太陽に干そう運動]がメディアで取り上げられ始めている。この運動は、NPO[プロジェクト・ランドリー・リスト]が1996年に始めた。外干しを推奨する人たちからは、[エコにつながる、乾燥機による火災を防ぐことができる、原子力には断固反対、衣類が長持ちする]などの声も上がっている〉

その後風呂に入り、11時20分にベッドに入った。