6月21日(水曜日)第5日目

石垣島入港は午前8時となっているが7時にレストランで朝食を済ませキャビンに戻ってくると、本船は錨を降ろしており5・6艘のテンダーボートが取り巻き遊弋していた。

観光の準備を整え、7時45分にデッキ7[エキスプローラーラウンジ]に降りた。既に整理券を配っていた。整理券番号は1562だったが、整理券を受け取って直ぐの下船の案内だったから早いほうである。3階? 位階段を降りようやくテンダーボート乗り場に出た。8時15分にはボートに乗れた。石垣港まではかなり離れており20分ほど掛かった。天気は好天になってくれたが風が強くボートの椅子席にまで波飛沫が飛び込んできた。

【 《石垣島》は、沖縄県石垣市に属する島で、沖縄県内では沖縄本島、西表島に次いで3番目に広い島である。人口は約47,000人。石垣島は八重山諸島の政治・経済・教育・交通などの中心地で、県庁所在地である那覇市との距離は南西に410km離れており、その距離は東京から岐阜までに相当する。逆に台湾とは概ね270kmしか離れておらず、地理的には日本のどの地域よりも台湾に近い場所にある 】

《石垣港》に着くとターミナルビルに入り竹富島までの往復キップ(片道だと600円、往復は割引され1,150円)を買う。切符を買って石垣港離島ターミナルから高速船に乗れば、所要時間は約10分で竹富東港に着く。石垣島から最も近い離島で観光客も多いため高速船の便も多く、[安栄観光]と[重山観光フェリー]が30分おきに1日21便を運航している。

[竹富東港]に着くと小型バスが待っていて客を呼び込んでいた。小菅氏がタバコを吸いにバス停脇に行ったのを、誰もが気が付かず、係員に急かされて乗車してしまった。発車寸前に扉が開いて、御主人の目が不自由な御夫婦が乗るというので、私が座っていた扉を上がったところの座席を譲ったりして発車した。バスは巡回型で逆戻りはできない一方通行方式のようである。

予約なしでも、船の到着にあわせて港で待機しているマイクロバスに乗れば集落内の、水牛車乗り場まで、無料送迎してもらえる仕組みになっている。

我々が乗ったバスは[新田観光](もう一つ[竹富観光]がある)で、到着してチケット(2,000円)を買い、牛車の準備ができると「小林さんのグループ6名様」と呼び出される。この時になって小菅氏が居ないことに、大山さんと私が気付いた。係員にその事を告げようとしたら、小林さんが「携帯電話で連絡を取って、小菅さんを送って貰えるように手配した」と怖い顔で私に話す。そこへバスが小菅氏一人だけを乗せて到着した。下車してタバコ一服をする時間もなく、水牛が引く後ろの木造屋根付き台車に乗り込んだ。

「俺はタバコを吸ってくると小林さんに言ったのに、戻ってきたらバスはもう居なかったんだ」と置いてきぼりを喰ったことに御不満である。

「勝手にうろうろするようならもう連れてこないからね」と明子さんからキツくお小言を頂き、優しい心に? 傷が付きかなり悄気ていた。

「悪かった、俺も気付かなかったんだ。連絡船でなくて良かったよ。これからは注意するよ」とやんわりなだめておいた。

《竹富島(たけとみ)》は純朴で美しい昔ながらの沖縄の原風景が残っている。沖縄県の八重山列島にある周囲が9kmほどの小さな島で、日本最南端の町である。島全体が西表石垣国立公園に指定され、集落は国の重要伝統的建造物群保存地区、全島が沖縄県八重山郡竹富町に属している。[竹富]は近代になってからの表記で、明治半ばまでは[武富]と表記されていた。

《水牛車》はこれしかないのではと思われる、

竹富島観光の目玉である。(私はのんびりと遠浅の海を水牛車に身をゆだね、西表島と由布島を結ぶ水牛車をイメージしていた)

水牛が引く客車は横1.6m、長さは6m位か? 高さは車輪を含め2.5m、20数名が座れる。道幅は2トントラックがようやく通れるほどしかない。サンゴの白砂を敷き詰めた道の両側に、サンゴ石灰岩の石垣が連なっている。四つ角を曲がる際、塀にぶつけることなく水牛が牛車を引いて通る。四つ角に差し掛かると水牛はピタリと停まる。自動車を先にやり過ごすよう教育してあるのだとか。牛を操る老御者のガイドは、水牛の紹介から始まり、三線を取り出し沖縄民謡の主人公[クマヤの生家]前を通過するとき[安里屋ユンタ(竹富島に伝わる古謡。これを元歌に、三線で節をつけたのが[安里屋節〈あさどやぶし〉である。さらに1934年に星克作詞、宮良長包作曲により標準語でレコード化された[安里屋ユンタ]がある。古謡と区別して[新安里屋ユンタ]ともいう。広く知られているのは、この3番目の[安里屋ユンタ]で、これを元歌に鹿児島県の奄美群島で[奄美チンダラ節]が歌われるなど、(替え歌も作られている)の民謡を弾きながら唄ってのサービスをしてくれた。牛車の脇にオリジナルの歌詞(何十番まであるのか?)が貼られていて、これを見ながら三線に合わせて全員で合唱した。牛車に揺られながらの、いい想い出になった。

白い漆喰で固められた赤瓦葺(ぶき)の特徴ある民家があちらこちらに見える。

屋根の上から家を守るシーサーは家を建てた棟梁による手作りのため、すべて造形が異なる。魔除けのシーサーの屋根下は仏壇になっているという。

集落内の道には南国特有の色鮮やかな花々が植えられている。景観保護のために道路は(未舗装)珊瑚を細かく砕いた白砂で敷き詰められている。夜は月明かりを照らし返すために明るいという副次的効果もある。

家の敷地を囲う石垣はポツポツと穴(気孔)が開いているから一見火山岩に見えるが、こちらも珊瑚の作用によって形成された[琉球石灰岩]という建材である。この独特な塀は日本広し、といえども[竹富島]にしか無い。住宅本体も景観保護のため、昔ながらの赤瓦で葺かれた平屋の建物に統一され、新築の場合もそれに合わせなくてはいけない。こちらの伝統的家屋の特徴として、玄関が存在しない。縁側や土間から出入りする。強烈な台風に備えて、風を受ける面積を減らすための平屋建てで、台所が母屋とは別棟になっている。

水牛車のペースは人が歩くよりも遅いくらいだから、心も体もゆったり島の時間に溶け込むような感覚で景観を楽しめる。水牛車は竹富島の風景にぴったりだと思う。島には2つの水牛車観光の業者がありコースが若干異なりそうだが、所要時間はだいたい30分だそうだ。

他の観光客はセットになっているレンタルのサイクリングに出掛けた。私達は帰りのバスが到着するまで、近くを散策し屋根の上のシーサーを写したり、私達を乗せてくれた水牛(花飾りを付けているから女の子)と全員で記念撮影をした。

石垣離島ターミナルに戻ると、小林氏がレンタカー会社に連絡を入れる。15分ほど待つとお迎えのバンが来て、それに乗り込み〈オリックスレンタカー〉に着いた。一切の手続きは小林氏がしてくれた。借りた車は昨日より大型、8人乗り[ホンダステップワゴン]である。竹富島では真っ青な海を見学することができなかった分、小林さんが練ってくれた観光プランはたっぷり石垣島の海を堪能できそうである。

午後12時頃[川平湾]目指して出発した。

《川平湾(かびらわん)》は、沖縄県石垣市の石垣島北西部にある湾である。1997年9月11日に[川平湾及び於茂登(オモト)岳]として2007年8月1日に西表国立公園が拡張され西表石垣国立公園となった際に、指定地域に編入、国の名勝に指定された。

湾内の海は、光の加減や潮の満ち引きにより刻々とその色を変え、石垣島を代表する景勝地と評されている。湾口をふさぐように横たわる小島(くじま)をはじめとする小さな島が湾内に点在し、海中には数多くの種類の造礁サンゴが群落を形成している。潮流が強いため遊泳は禁止されている。 黒真珠の養殖でも知られているが、近年急速な水質汚染ならびに汽水化(海水と淡水が混じること)が進行しており、早急な対策が望まれている。

川平湾に着いた。川平湾の駐車場には無料と有料のスペースがある。有料駐車場(300円)は比較的空いていた。小林氏が坂を下った無料の駐車場の空きスペースヘ車を止めてくると言うので、我々はここで降り湾に向かって先に歩き出した。駐車場から歩いて1分、川平公園と書かれた石碑があり石灯籠が二つ立っている入り口の奧は公園として整地されていた。ちょっとした林小道は、木漏れ日が涼しく爽やかだった。小道を抜けると土手の上から、美しいブルーのグラデーションを幾重にも重ねた、川平湾が一望できた。この日も梅雨時とは思えない好天になり日差しが強く(晴れ男の面目躍如である)暑いが、風が強く吹いているから心地よい。黒真珠の養殖場としても有名だというこの湾は、いくつもの小島に囲まれており、松島に似た風景で、波は穏やかそうに見える。残念なことには、湾内の珊瑚、しゃこ貝、ニモの他に、たくさんの海亀を見せる、グラスボート(我々にはこれに乗っての観光プランはない)が沢山出ていて景観を損ねている。遠浅なのと、波が小さく少ないので、砂浜での水遊びは楽しめそうだ。

小林御夫妻がやって来て15m程坂下の砂浜を指さし

「下におりましょうよ」と誘ってくれたのだが、

「この位置からの景色で充分堪能できました」と土手を50m位歩き、戻ってきてしまった。小林御夫妻にしてみれば、身体全体で川平湾の海と戯れて欲しかったのだ。然し皆さんは高齢者だけに坂の上り下りは敬遠したようである。

伊良部島の長山の浜も綺麗な浜辺であったが、川平湾の美しさは沖縄の佳景であった。

川平湾の麗麗しい浜辺見学は30分足らずで済ませ車に戻る。午後の《マングローブ密林探検》の時間的な調整もあるので、レストランを探しながら〈吹通川〉方向に向けて走行する。明子さんが以前食べたというレストランに2・3カ所寄ってみたが、どうした訳か店仕舞いをしていた。昼食もだが、

「大山さん、その後お通じはありましたか?」便秘は苦しい、体調管理に繋がることなので聞いてみた。

「ない。石垣島のコンビニならウオッシュレットトイレがあるでしょう?何処かのコンビニへ寄ってくれませんか?」思い出させてしまったようである。折良く[ファミリーマート]があったので駐車する。大山さんは真っ先に男性トイレに入って行った。この店には男・女のトイレが一つずつあった。他にお客さんがいないので、御主人の心配で立っていた佳子さんに監視して貰い、私は女性トイレを使わせて頂いた。小用を済ませ、出ると直ぐに

「ここのトイレはウオッシュレットでしたよ」と教えてあげた。長いこと男性トイレで糞闘していた大山氏はトイレから出てくると開口一番 「出た。沢山、出た」と勝ち誇ったように話す。重大問題解決でホッとしたようだ。

「ウオッシュレットだったでしょう?」と聞いてみる

「いや沖縄は遅れてる。様式だったけどそいつは付いていなかった」

「女性用はウオッシュレットでしたよ。確認してから入れば良かったですね」等と話し、ちょっとした飲み物を買ってトイレ使用料とした。

明子さんは小林氏の弟さんが石垣島に数十年住んでいることもあって、この島のことには詳しい。が、今回の訪問は5・6年ぶりとかで、様変わりした街の、[美味しい食堂]が何処にあるかをファミリーマートの店員に聞いていた。

大山さんは余程さっぱりしたようで、その嬉しさと4日ぶりに[うんち]を絞り出すのにどう糞闘したか、(佳子さんが止めるのも聞かず)女店員に熱弁をぶったそうだ。女店員は笑っていいものやら、どう相づちを打ったら良いか判らず、困った顔をしていたそうである。

結局レストランは見付からず、そんな場合のことも考えていたようで、小林氏の弟宅近くのホテルを目指した。築数年の瀟洒なホテルの1階がレストランになっていた。店の奥さんと明子さんは顔見知りのようである。我々も御挨拶を交わした。弟さんの家はこのホテルの道路向かいで、小林氏が到着を知らせに行った。暑い中を移動してきたのに、昼食はメニューから選んで頼んだものの、誰も冷たいビールを注文しない。小林氏を気遣ってのことと思い私も黙っていたら、

「私達に構わず、どうぞ大好きなビールを飲んで下さい」と言うので、沖縄の生ビールを注文した。其処へ小林氏の弟御夫妻がお出でになった。初対面の挨拶を交わし、食後歩いて弟宅へ寄せて頂いた。敷地が広く住まいは高台にあり、2階に登るくらいの階段を上がる。樹木が沢山植えてある。高台の垣根を越えて下れば其処は海だという。

背の高いビニールハウの中に[マンゴーの木]が2本あり、袋を被せられた実が沢山吊る下がっていた。

私もだが大山氏は[マンゴーの木]を見るのが初めてで、御自分でも家庭菜園を手懸けている関係からか、実ができるまでの苦労談を弟さんにあれこれ質問していた。

「ここまで大きくしてもひとたび台風が来れば全滅しちゃうんです」と弟さん。沖縄の地形と天候の厳しさを語っていた。

邸宅は御自分で設計したというコンクリートの2階建てでかなり大きな家である。1階(高台)応接間のガラス戸から広い芝生の庭(30坪?)に出られる。

小林氏が家の中に案内するというので上がらせて頂いた。部屋の間取りはワンルーム風に拵えてあり20畳位あるのか? 一段高いところに[忠孝蔵]で買った〈家酒家宝〉を提唱する泡盛、5升甕(かめ・琉球城焼)、一斗甕が置いてあった。

忠孝倉古酒オーナーズプラン(地下蔵でクラッシックを聴かせながら、基本は5年、最大20年一定温度の蔵で寝かせる)によって届けてくれる[忠孝原酒44度]は145,800円で、1年延長させるには19,440円払って置いて貰う。弟さんの泡盛も数十年ものだそうである。

芝生の庭にも大きなテーブルが置いてあった。椅子に座り、冷えた[西瓜]と、[シークワーサー]の手造りジュースを御馳走になった。

《シークワーサー》(和名:ヒラミレモン〈平実檸檬〉、ミカン科の常緑低木、柑橘類である。沖縄方言で〈シーは酸い〉、〈クワスは食わし〉の意味で、酸食わしという意味になる。これは、芭蕉布を織り上げた際に、そのままでは固い布を未熟なシークワーサーの果汁で洗浄し、余剰の有機物を酸で溶かして柔らかくしたことに由来する。かぼすに似ている。ポリフェノールの一種、ノビチレンが含まれていて美容や健康などにおいて注目されている。柑橘系の果物などにノビチレンは多く含まれるが、その中でもダントツでノビチレンの含有量が多い。昨年の実を絞って半年寝かせたという、シークワーサージュースは酸っぱくても何とか飲めた。弟さんが

「これは身体に良いんですよ。特に内臓に、長生きの元祖ですから」と勧める。おいとまする時に階段の脇にはシークワーサーの木が繁り、濃い緑の実がたわわに付いていた。

昨日寄った宮古島の忠孝酒造の店棚に、瓶詰めのシークワーサーが2,600円で売られていたのが、これなのかと納得した。

接待を受けている間に小林氏は[吹通川(ふきどうがわ)観光]に電話でカヌーの予約を済ませていた。弟宅を辞して近くの、レンタルカヌー店に移動した。

小林御夫妻は我々を沖縄の大自然に誘い、吹通川でカヌー体験をさせようと企画してくれたようである。よく飲み込めないまま、小林氏の知人である島の主人が言うままに、スキューバ用のゴム靴を履くように言われ、(大山氏は乗らないので)一人残して、おんぼろワゴンにて吹通川河口までやって来た。

野底地区の南部を流れる吹通川は、空港より20分、市街地から30分の距離、石垣島北部平久保半島の西海岸にある。淡水と海水が混ざり合う場所にマングローブが広がり、多種多様な動植物が生息している、価値のあるスポットだそうだ。

吹通橋の手前の右側に駐車場があった。そこから石の階段を降りる。干潮時を過ぎた時間でマングローブの根の部分が現れ見える。

河原にポリエチレン製のオープンデッキタイプ・カヌーが伏せて並べてある。三艘のカヌーを川まで引き出し、カヌーの乗り方・降り方と、ダブルブレードパドルの持ち方を教わった。

この時点ではまだ浅いからスムーズに乗り込めた。小菅氏は一人で乗り、佳子さんが不安がるのを

「私は子供の頃ボート屋でアルバイトをやっていたから、どんな船でも操れるから心配しなくていい。大丈夫ですよ」となだめ、カヌーの前に乗せ離岸した。佳子さんもパドルで水を掻く、左で漕ぐ方が強く真っ直ぐ進まない。小林御夫妻は後から漕いできて、元気よく追い抜いていった。

ほんの15mも進んだところで小菅氏は「帰る」と言いだした。すると佳子さんも「私も帰りたい」と言うので、マングローブの林・探検の「タ」の字も体験せずに尻すぼみで戻ってきて、終わった。

島の主人は子供連れにのカヌー客に付いていったので、島の奥さんが

「どうしたんですか? カヌーは楽しくなかったですか?」と近づいてきた。佳子さんは

「もう若くないですし、触りだけで充分です」てなことを言っていた。

島の奥さんは逞しく日焼けして力持ち、一人でカヌーを河原に引き揚げている。と、5分も経たぬのに小林御夫妻のカヌーも戻ってきたのである。

「あれ! どうかしたの?」と聞くと、小林氏は

「急に腰が痛み出したので、こりゃ拙いと思って戻ってきた」そうである。浅瀬にカヌーを着け、明子さんが先に降りる。次ぎに小林氏が降りようとしたが腰の痛みでバランスを失い、川によろけて尻餅をつき、ズボンがびしょびしょになってしまった。

「この陽気だから直ぐに乾いちゃうよ」と、他人事だからそんな慰めを言うしかない。然し小林氏は機転が早い、携帯電話を取りだし弟さんに

「替えのズボンを持ってきて」と連絡を入れたのだ。(サイズが合うのかな? ちょっと気になった)弟さんが来るまでの間、島の奥さんが気の毒がって、水の中に私達を連れ出して、川の中に突き刺さっているマングローブの種(小指ほどの太さで15cm程の長さ)を集めてくれたり、(生息する生き物の)片方のはさみだけ巨大なシオマネキ(ちょっとでも近づくと一斉に泥穴に逃げ込むが、数十秒後に顔を出す)やカニ、マッドスキッパー(トビハゼ、干潟の泥上を這い回る魚として有名である)等を指さして教えてくれた。

弟御夫婦が履き替えのズボンを持ってきてくれ、はき替える。一人で待っている大山氏のことが気になるから[吹通川観光]の建物へ戻った。

「ひとりぼっちにさせて済みませんでした。飽きなかったですか?」と尋ねると、

大山さんは「飽きちゃった」と本音の答え。

カヌーレンタル代一人3,000円を受け取った奥さんは、気遣ってスイカを出してくれたり、数キロもある貝を「あげるから持っていっていいよ」という大サービスぶりだった。

帰国後反省会で集まった時に、小菅氏がカヌーをやめて直ぐ引き返した訳を聞いてみた。

「カヌーに乗ってマングローブの密林まで行ったら1時間以上掛かってしまうだろう? それからレンタカーを返して港まで戻るとなると、本船出航に間に合わなくなると思ったからだ」とのことであった。小林氏は

「時間はたっぷりあったし、その位のことは計算済みだよ」と不満顔だった。

ガソリンを満タンにして[オリックスレンタカー]の営業所に戻って降りたところ、この営業所からは石垣港迄の送り届けはないという。

「車を借りた営業所は別の所だから、もう一度ガソリンを満タンにして、その領収書を見せて返して下さい」と言われた。ガソリンスタンドの店員は満タンといわれたのに2.5ℓ弱なので怪訝な顔をしていた。レンタカ-代15,120円+ガソリン代合計1,449円を6人だ割ると2,762円、沢山走ったわりには安かった。小林氏には感謝しています。2日間本当に御苦労様でした。

6時30分テンダーボートに乗る。本船に乗る際にコピーのパスポートは回収された。キャビンに戻ると直ぐに、上杉さんが各部屋にパスポートを返却しに来てくれた。

最後の夜だから、フェイスタデッキ6の[インターナショナルダイニング]での夕食にしようと、19時30分にレストランに入った。最後の食事だからといって、特別な料理を頼む訳ではない。メニューを見ての通常のフルコースである。奥の方でマイクを持った司会者が、ラストナイトディナーを盛り上げていた。つんざくような音量で、大勢の人が乾杯を叫んでいた。

食事をしていたから全く気付かなかったが、午後20時、サファイア・プリンセス号は石垣島港を出港した。

キャビンに戻ると荷物の整理である。午後10時までに[下船用パッケージタグ]をスーツケースに取り付けて、ドアの前に出さなくてはならない。明日は午後1時頃まで台北の九份旅行をし、空港へ向かうのでそれなりの服装を用意した。シェイバーで髭を剃り、歯も磨き、パジャマ、旅行中履いていたスリッパもスーツケースに入れた。

最後のクルージングナイトなので、サファイア・プリンセス号に乗った記念も兼ねて、21時30分からの[プリンセスシアター]での《コメディー・ジャグリング等お別れショー》を見に行こうとなった。大山氏は「眠くなっちゃったから寝る」と言い、小林氏も「部屋でゆっくりしたい」と留まった。

劇場の右側階段を降りた真ん中あたりの、舞台が良く見える中央席に陣取って、20分ほど開演を待った。ショーが始まると舞台の照明は華やかに五色のライトを巧みに操り音響も凄まじい。歌手が歌い、沢山のダンサーが舞う。私が20代の頃に聞いた懐かしい曲ばかりで、思わず身体がリズムを刻んでいた。始まって直ぐに明子さんと小菅氏は大音響をものともせず、気持ち良さそうにお眠りになっていた。40分位して、明子・佳子さんが

「帰りましょう」というので劇場を後にした。

キャビンを出る前にドアの前に出しておいたスーツケースは既に運ばれていた。

6 月 2 2 日 (木曜日) 最終日

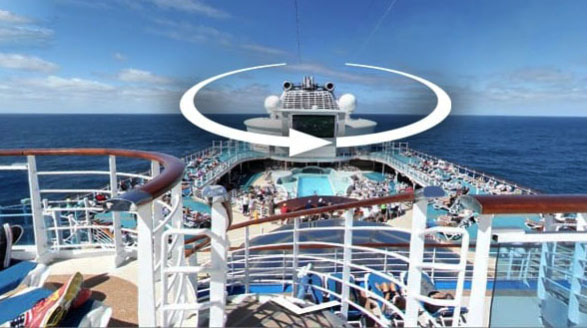

台北基隆入港は午前7時である。何時ものように目覚めは早く、5時には起き出して、小菅氏と一緒に14・15階のデッキを見学しながら写真を撮っておいた。船の一番てっぺんから、でかい船全体を睥睨し、よくもまあこんな船を造ったもんだと半ば呆れもし、頷いたりした。

キャビンに戻り、残っていた赤ワインで軽く食前酒、大山さんが持参してくれた2本と我々が持ち込んだワイン2本は一滴も残さず飲み終えた。

14階のレストランで朝食を済ませ、キャビンに戻ってきた時には本船は停泊していた。

いよいよサファイア・プリンセス号とのお別れである。

忘れ物の無いようにしっかりチェック、手荷物と貴重品、台湾再入国のカード、パスポート、クルーズカードを確認し、7時50分デッキ5中央のサボイダイニングルームに降り、上杉さんの指示に従ってツアーの全員が集まってから出口へと降りた。最後のクルーズカード・チェックの後、臨時旅客ターミナル西6旅客ビルで再入国審査を受けた。

乗船した時とは別の階段を降りると巨大な倉庫の中にスーツケースが並べられていた。何せ乗客定員が2,674人である。8割の乗客がいたとしても2,139人分のスーツケースである。色分けした旗の色はパッゲージタグと同色だとの説明だったが、色違いの旗の所に我々のスーツケースが並べられていた。スーツケースを引いて倉庫の出口を出たところに張さんが待っていた。ツアーの皆さんは張に付いて行く。所が明子さんのスーツケースの把手が破損していた。今川さんのアシストで、船会社の責任で部品を取り寄せる手続きを済ませてから出口に出てきた。(因みに私のスーツケース鍵部分の損壊は、空港会社でのこの部分の保証はないそうで、アメリカン・エクスプレスのクレジットカードによる保険で修理をしてくれた。宅配便で回収に来てくれたスーツケースが直ってくるまで1ヶ月半以上掛かった)

佳子さんは張に付いて行かなくて良いのか、ヤキモキしている。既に張が何処へ行ったか判らないので、今川さんを待つように説得するのに骨が折れた。

無事バスに乗ることができてほっとした。早速昼食代の500元(2,000円)の徴収である。基隆港から今日の観光地《九份》迄は30分足らずだった。

《九份》は、台湾北部の港町基隆市の近郊、新北市瑞芳区に位置する山あいの町である。九份という地名の由来は、〈開墾した土地の持分を9人で分けた〉の意味と、清朝初期に9世帯しかなく物を買うときにいつも〈9つ分〉と言っていたことから、との説がある。

一般道と分かれて山道に入ると急カーブが多くなった。バス同士がすれ違うのに、道路が狭いのでハラハラさせられた。

途中の進行方向右側から、青青とした綺麗な海が見えてきた。

「今日のお客さんは普段の行いが良いから、この時期としては考えられない位のいい天気です。ですが、晴れると暑いから、これも困るね」張の説明ではこの地は雨が多いそうだが、今日の天気は上々、旅は晴れたほうがいい、最高の海景色も垣間見えた。

九份は世界の旅行ガイドブックにも詳しく紹介されており、今では台湾を代表する観光地のひとつとして観光客が押しかけて来る。誰が言い出したか? 宮崎駿のアニメ『千と千尋の神隠し』のモデルになったという噂が広がり、日本の観光客への知名度が高まったが、ジブリ・宮崎では公式にこのことを否定している。

バスを降り、セブンイレブンの横から入る4.5m程の、細い道路の両側は、九份老街のメインストリートの1つ「基山街」である。2屯トラックがこの狭い道を下ってきた。台湾独特の間口の狭い小さな商店が所狭しと左右にズラリと並んでいて、全部の店が開けば縁日のようだろう。が、まだ時間が早いらしく、半分以上の店はシャッターが降りていた。九份観光はこの商店街を見学するだけの観光である。

〈千と千尋の神隠し〉と同じ雰囲気が味わえる[不思議な街]というキャッチフレーズだが、時間に余裕があれば、絶品グルメを頂きながらゆっくりいろんな店を梯子すれば、魅力あるスポットかも知れない。

九份観光の中で、ハイライトとなっているもう一つのメイン通りは〈豎崎路(石階路)〉である。石階段の道はようやっと人がすれ違えるほどしかない。両側のきれ建つ建物には沢山の赤提灯が下がっていて、他の地域にはない独特な風情を醸し出している。階段を降り後ろを振り返るか、中腹の広場から、上に向かってカメラを向ければ豎崎路らしい、絶対に切り取っておきたい風景写真が撮れる。台湾の郷愁を感じさせる街並みスポットの1つだ。

成る程、千と千尋の神隠しに登場する湯屋とそっくりな高級な茶藝館があった。九份老街は、海を臨む高台に位置していてこの店からのロケーションが実にいい。九份の名物となっている美味しいタロイモ団子あり、烏龍茶の喫茶室あり、日本円600円で大瓶ビール1本が買える。その他にも映画場面を再現したかのような、風情ある時代がかった、素敵な? お店が幾つもあった。

九份へは8年前に訪れている。その時は40分位でこの一画を通り抜けるだけの観光だったから、何しに連れてこられたのか理解できなかった。今回は昼食時間を含め、2時間30分とゆっくり取ってある。

九份の急な階段を登り降りするのは遠慮して、全員が自由時間を高級茶藝館でのんびり過ごした。昼食の予約をしているので11時30分に中腹の広場に戻った。明子さんがどんどん階段を下っていくので、御主人が連れ戻すのに

「あいつは何時も勝手に行っちゃうんで目が離せない」と大慌て。

張に連れて行かれたレストランへ入るのに、洞窟を通り抜け、狭い木の階段を上がった。階段の両脇、店内には台湾の壺や仏像、骨董品類が陳列してあった。

2,000円だからたいした料理は期待していない。お仕着せで出された中華料理を食べ、ここでも600円で瓶ビールを注文した。換金した1,300元(5,000円)は150元ほど余った。これは空港で大山さんが土産を買う足しにして貰った。

これで、《台湾・那覇・宮古島・石垣島クルーズ》の全日程は終了した。定刻通りエバー航空BR-0196便は15時30分・台湾桃園国際空港を離陸した。