6月19日(月曜日) 第3日目

本日午前2時に時差調整に入るから寝る前に時計を1時間進めて下さいと言われた。私が今回持参した腕時計は電子時計なので日本時間のままにしてある。6時に目が覚めた。バルコニーを見ると手摺りが濡れている、残念ながら沖縄はまだ梅雨が終わっていないらしい。小菅氏の姿がない、タバコを吸いに6階の[シガーラウンジ]か15階の[オープンデッキ]へでも行ったのだろう? 狭い船室で、日課のミニ体操をこなし、日記を書いた。

6時30分に大山氏がワインボトルを2本抱えてお見えになった。バルコニーの仕切りから小林氏にも声を掛ける。タバコが主な目的で、船内を散策してきた小菅氏も戻ってきた。奥様方抜きで《食前酒》を嗜んだ。

午前7時45分に昨晩申し合わせた通り、昨晩と同じデッキ6の後方にある[インターナショナルダイニング]での〈アラカルトメニュー〉の朝食を食べにおりた。昨晩とは違う奧の席に案内され、軽く飲み物を注文する。「ジャパニーズメニュー」と言うと日本語で書いたメニューを持ってきてくれた。朝食のアラカルトは軽食かと思っていたが、ほぼフルコースの食事だった。時間はたっぷりあるので、1時間30分掛けてゆっくり味わった。

午前10時になったので、集合場所のデッキ5・中央にある[アトリウム]に向かった。持ち物は[イヤホン]と[船内マップ]である。私はカメラとミニマグライト(懐中電灯)も持った。下船までどうやって過ごそうか? 皆して船内探索でもしようか? 等と話し合っていたので丁度良い企画だった。今川さんが案内してくれる[船内探検ツアー]に加わった。グループBの殆どの人が参加したようだった。

今川さんの案内はフェスタデッキ6を中間から覗き込むなどしてからスタートした。[イヤホン]を付けて、今川さんの説明を聞きながら進む。5階から7階まで吹き抜けの《ピアッツァアトリウム》を改めて見学してアトリウムに目を奪われた。

階段は大理石、木の暖かさを表現した、白と金をベースにした装飾はバランスの取れたゴージャスさを感じさせる。

アトリウムの2、3階部分はブティックやギフトショップ、そして重厚な造りのレセプションカウンターがぐるりと取り囲んでおり、時計だとか宝石などの装飾品を売る、日替わりディスカウント料金売店が設けられていた。豪華ホテルのロビーを思わせる。

6階の主に油絵を扱う[アート・ギャラリー]を、作品の多さに吃驚しながら通り抜け、船内で撮影された写真販売コーナー[フォトショップ]を確認した。何処を見ても船の中とは思えない豪華なレイアウトである。

次ぎに閉店中の[カジノ]を通り抜ける。このカジノはブラックジャック、ルーレット、ポーカー、スロットマシン等、ラスベガススタイルだそうだ。ケース内に束ねられた米ドル紙幣(幾ら束ねられているかは不明)を吊り上げるゲーム機もあった。

エレベーターを一つ上がり[プロムナード・デッキ7]には[バー&ラウンジ]があった。バンドの生演奏やスポーツ観戦が楽しめるバー、ダンスができる広いラウンジ。思い思いのナイトライフを楽しめる社交場も揃えてある。我々は見学だけで通り抜けをさせて頂いた。

7階の両側はマラソンなんかが出来る一周が、デッキになっている。この日は雨交じりの曇天で風が強く吹いていたから、記念撮影どころではない、さっさと船内に逆戻りした。

デッキからデッキへ通り抜けられる長い廊下に2004年建造と書かれた三菱のプレートが掛けてあった。再び6階に戻り[寄港地プレート]コーナーを見学した。何カ国の幾つの港に寄港したのか? 随分の数である。日本のプレートだけでも5つもあった。こぢんまりした図書室も覗き、[シアター(劇場)]を見学した。

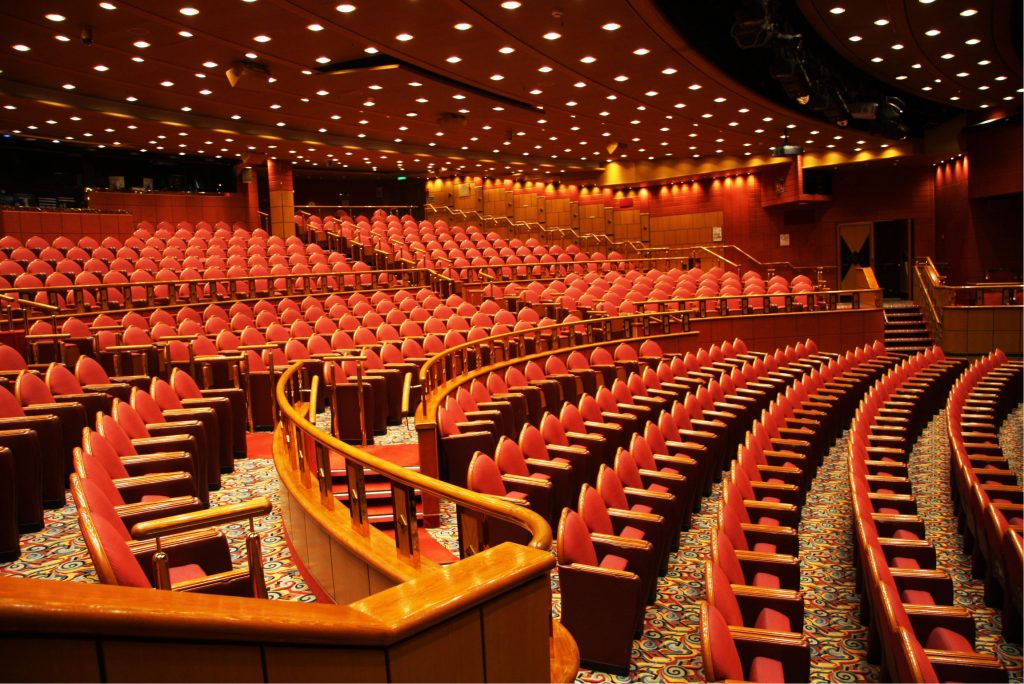

プリンセス・シアターへと足を踏み入れると、舞台がアーチ状にせり出し、サイドテーブル付きの赤い椅子がすり鉢状に並んでいる。座席数は、なんと705席もあるという。椅子もゆったりして広く、通路は少ない。興行回数は一日2回で、メイン・ショーを重視している。内容は、ミュージカル、手品(イルージョン)、コメデイ、日本出航の場合は落語なども演じられるとか。シアターを出て、チャペル(船内挙式ができる)の横を通る。

29台の最新パソコンが並んだインターネットカフェも通り過ぎた。6階からエレベーターで登り、15階からは狭いエスカレーターで[スカイ・デッキ17・18]迄登った。船の最上部17・18階が[スカイウォーカーズ・ナイトクラブ]である。足元から天井までの大きなガラスがビッシリ張り付けられている、その窓から前方の船外景色が楽しめる。スカイウォーカーズは夜になるとムーディなナイトクラブへと変身する。

スカイウォーカーズから船外へ出ると、下方のリビエラ・デッキのプールまで見下ろせる。木のデッキに埋め込まれた丸い青いプールは雨で閉じられていた。

15階のサン・デッキへと降りていくと、今度は大仏の像や灯篭を配した四角いプールが現われた。これはアジアンテイストのスパのプールとか。プール脇のアジア風の扉を押して中へ入っていくと、墨汁のような匂いのするスパの部屋が並んでいた。

[ロータス・スパ]では、世界中のエキゾチックなスパ療法ロータス(蓮)を用い、アロマセラピー・ボディマッサージ・フェイシャルマッサージ・タラソテラピーなど本格的なトリートメントのサービスがたくさん用意されている。但し有料。

「鈴木さん。エステなど如何ですか?」と今川さんがひやかす。

「とんでもないです」と答えておいた。

スパのとなりには、会員制のフィットネスクラブに劣らない設備のジムとスタジオも並んでいて、既に沢山の人が外洋を見下ろしながら運動し汗を流していた。今川さんにスパの反対側にある無料のサウナまで連れて行ってもらった。

最後にサン・デッキ15の見学である。プールサイドに設置された巨大な液晶スクリーン「ムービーズ・アンダー・ザ・スターズ」は28㎡のLED大型スクリーン(横長・長方形)と、69,000ワットのステレオシステムで大迫力の、ハリウッドの最新ヒット作など世界の名画鑑賞やスポーツ観戦・コンサート映像などが楽しめる。

夜の空と海を背景に、オープンエアの心地よい夜風を感じながら快適な、ラウンジチェア、デッキチェアーに横になり、又はジャグジーでくつろぐのも船の上の趣。無料のポップコーンのサービスがあるという。

約2時間の船内探検ツアーには大山氏も頑張って歩き、面白かったと喜んで下さった。こうした催しに参加しないと、折角乗った[サファイア・プリンセス号]に只泊まっただけということになり兼ねない。

下船前に5階の[アルフレッド・ピッツェリア]で軽く昼食を済まそうと決まった。旅行に出発できる支度をしてピザを食べた。

13時30分に那覇港に入港する。那覇では乗客全員が、観光する・しないに関わらず、一旦船から降り、日本へ入国しなければならないとされている。全員が下船した後に再乗船は出来る。

12時45分にデッキ5中央の[サボイダイニングルーム]へ集合が掛かっていた。出国の際に必要な[クルーズカード][パスポートのコピー用紙]日本国へ提出する[税関申告書]は持った。リュックには・日本円・クレジットカード、カメラと雨合羽、タオルが入れてある。

サボイダイニングルームには、一番最初に下船できる日本人が集結していた。係員の誘導で階段を降り出口に向かうと、クルーズカードの裏面のバーコードチェックで下船となった。桟橋に出ると激しい雨が襲いかかってきた。傘を差し100m先の屋根付き通路を経て、ビル内の通関窓口ヘ着く。パスポートのコピー用紙にスタンプを押してくれ、税関申告書を渡し入国である。ビルの1階まで降りタクシー乗り場に向かうと、鈴木様と書かれた紙を持った運転手の、与那覇さんが待っていてくれた。タクシーまで辿り着く間にズボンの裾が濡れてしまった。

この日沖縄は活発な梅雨前線の影響で雨雲が発達し、那覇では1時間49.5mmの激しい雨が降り続き、一日の降雨量は206.5mmだったというから、与那嶺さんが言うには「台風が戻ってきちゃたんです」だそうだ。予約したジャンボタクシーは最大9人乗りのハイエースワゴン車である。

皆で話し合って決めた観光予定は ◎首里城公園 ◎識名園 ◎福州園 ◎国際通り ◎牧志公設市場であったが、この豪雨じゃあとても無理だと誰もが思った。

「今日のこの生憎の天候で城とか庭園の観光は諦めるしかないですね?傘無しで見られるところへ連れて行って下さい。運転手さんにお任せします」

「この雨じゃあ仕方ありませんね。途中で雨が止むようなら首里城に行くことにしましょう。戦争にまつわる記念館がありますから、其処を見学しながら様子を見ましょう」となった。

与那覇さんが最初に案内してくれたのは、那覇港から5分位の所の住宅街にある《対馬丸記念館》だった。我々では其処が資料館だとは全く気付かない建物で、市内若狭の、寂れた場所であった。

余りにも激しい雨なので、与那覇さんは入り口に近い階段の脇に車を付けてくれ、中扉から降りる際にわざわざ運転席から降りてきて傘をかざしてくれた。車から降りる際に

「この方が大きくて良いでしょう」とワンタッチの大きなビニール傘を皆に出してくれた。我々が差していた折り畳みの傘を見ていたからで、気配りに頭が下がる想いで感謝した。

階段を登ったところにチケット売り場があった。一人500円である。

「全員70歳以上なんだけど老人割引はないのですか?」と聞いてみたが 「ありません」と素っ気ない返事だった。

[対馬丸記念館]には昭和19年(1944年)の当時の教室が再現され、犠牲になった百数十名の子供達の遺影が壁に貼り付けられ、数々の遺品がガラスケースに収められていた。資料室の2階からも見えるように工夫され、突き当たりの壁を使って、撃沈された当時の様子をシュミレーション等を駆使し再現させて上映していた。

昭和19年・戦争の足音が聞こえてくると、老・幼・婦女子は県外へ疎開するよう指示された。8月21日対馬丸は学童集団疎開の子供達を乗せて那覇港を出港した。翌22日午後10時過ぎ米潜水艦ボーフィン号の魚雷攻撃によって撃沈され、子供ら1,476人、船員・兵員含む乗船者1,788名の内1,418名(約8割)の人びとが海底へと消えてしまった。

ところが日本の軍部はこの事件に対して「決して語ってはいけない」と厳重な箝口令を敷いた。だけに我々本土に住む者はこの事件については何も知らされていない。

疎開生活を『ヤーサン、ヒーサン、シカラーサン』と体験者は語っている。その言葉の意味は「ひもじくて、寒くて、淋しい」である。子供達の心情が痛いほど伝わってくる。見学していて悲しく虚しかった。

2004年8月22日、この歴史の記憶を共有し、平和といのちの大切さを、犠牲になった子どもたちの目線で伝えていくという目的と、学童疎開船の悲劇を後世に伝えようと、国の慰藉(いしゃ)事業としてに那覇市の旭ヶ丘公園に対馬丸記念館は開館した。公益財団法人対馬丸記念会が運営している。完成前の2003年3月時点で、7組の生存者の証言が残されている。生存者が少ない上に、対馬丸撃沈から49日目の昭和19年10月10日、南西諸島一帯は、米機動部隊の無差別爆撃にさらされたこともあって、開館当初の遺品は17人分であった。その後、遺影が200人分を超えるなど展示スペースが手狭になり、2009年になってリニューアルされた。

沖縄観光では戦争の爪跡を避けて通れない。対馬丸記念館を後にして再び車に乗った。雨は一向に小ぶりになる気配がない。

「この雨では残念ですけれど首里城観光は無理です。戦争に絡む施設ばかりで申し訳ないですが、濡れずに見学できる《旧海軍司令部壕》へ参りましょう」と言う。

「何処でも構いません。与那覇さんにお任せします」全員が悲運の那覇観光を了承した。

那覇市街より国道58号線を空港方向に進み、奥武山公園を越え県道7号を直進、そのままバイパスへ進み、トンネルを抜け暫く進んだところに海軍司令部壕があった。凄まじい集中的な雨が降っている。

「普段は進入することができないのですが」と、玄関前に横付けしてくれた。

玄関を入ると資料館があった。銃器や軍服など壕内より発掘された遺品や家族に宛てた手紙、壕内を掘った[鍬]や[つるはし]、旧日本海軍についての資料が展示されていた。この資料館見学は無料であった。が、壕内を見学する入場料として(ここも老人割引無し)一人440円を払った。

海軍司令部壕のある[海軍壕公園]は那覇市の南西、豊見城の小高い丘にある。よく晴れていれば東シナ海、那覇市街、首里城が展望できるそうだ。琉球王朝時代には中国や薩摩からの入港を知らせる[火番森(ヒバンムイ)]が置かれていた。

【 《海軍司令部壕》は大日本帝国海軍司令部壕が置かれ使用された防空壕である。

戦後しばらく放置されていたが、数回に渡る遺骨収集の後、昭和45年(1970年)3月、観光開発事業団によって司令官室を中心に300mが復元・整備されその一部が一般に公開されている。

1944年(昭和19年)、太平洋戦争において日本軍の敗色が濃厚となり戦線が南西諸島付近まで後退し、最前線となった沖縄の軍備が強化された。沖縄における重要な軍事拠点の一つであった、小禄飛行場(後の那覇空港)を守るための防空壕を建設することになり、飛行場を南東から見下ろす標高74mの[火番森]とか[七四高地]と呼ばれる丘が選定された。

司令部壕は1944年8月10日に着工されたが、本格的な工事は10月10日の十・十空襲以降に始められ同年12月に完成した。海軍第226設営隊(山根部隊)の約3,000名が設営にあたり、ほとんどの工事は[鍬][つるはし]などを用いた手作業で行われた。

小禄地区周辺にはこの他にも多数の防空壕が建設され多くの住民が動員されたが、海軍司令部壕は最高軍事機密であったため民間人は近付くことも許されず、工事は軍隊の手のみによって行われた。

カマボコ型に掘り抜いた横穴は枝分かれした全長約450mの坑道といくつかの部屋からなり、砲撃に耐えられるよう重要な部屋はコンクリートや漆喰、坑木で固めで補強された。

米軍の艦砲射撃に耐え、持久戦を続ける為の地下陣地である。坑道の壁には建設時につるはしで削っていった跡が残されていた。

〈作戦室〉〈幕僚室〉〈司令官室〉〈暗号室〉〈医療室〉各壕に説明書きがあった。

〈発電室〉壕内に3ヶ所、それぞれ5m2cm の広さがあり発電機が置かれていた。

〈下士官室、兵員室〉は壕内に2ヶ所、戦闘が激化した時期には壕内に4,000名もの兵が集まり坑道も事実上の兵員室となった。このような中で多くの兵士は立ったまま睡眠を取る有様だったという。

壕入口の階段は105段・30mもある。観光用に照明が行き届き、手摺りもしっかり付いていて、道路が縦横に張り巡らされた壕内に続いていた。壕内の司令官室・作戦室はコンクリートで補強されている。作戦室に近い幕僚室の天井や壁は穴ぼこが沢山出来ていた。幕僚が最後を遂げた時使用したと思われる、手榴弾の破片の後が当時のまま残っていた 】

壕内の通路は迷路のようになっているので、矢印を頼りに進み出口に出た。出口から道路下の駐車場に向かって合図を送ると、与那覇さんが出口まで来てくれた。

雨が降っていなければ、旧海軍司令部壕に隣接する遊具設備が充実した公園[海軍壕公園(6.7㏊)第二次世界大戦末期にはここも激しい戦場となった場所で、現在では、沖縄から世界に向けた平和を発信する戦跡公園として整備され、交流や憩いの場になっている]に寄ってみたかったが断念した。

次ぎに連れて行ってくれたのは那覇の中心・国際通り沿いにある[てんぶす那覇]の2階にある《那覇市伝統工芸館》だった。この時の烈しい雨は、車から降りるのを戸惑うほどの土砂降りだった。道路脇から工芸館まで30m程である。与那覇さんは大きな傘を2本差して、我々が車から降りるのをフォローしてくれた。建物の2階までは雨が降りしきる外の階段で、何とか入館に漕ぎ着けた。入館料は310円だが、

「半分は改装中で休館しています。[特別展示室]のみの見学となりますから200円です」と言う。

通常は〈体験できる工芸〉がフレーズで、沖縄の伝統工芸[シーサー作り]や[琉球ガラス作り][紅型]に[漆芸][首里織]を気軽に楽しめる、[体験工房]で楽しめるのだが・・・・・。

館内に併設された[特別展示室]に展示されている作品は、人間国宝の作品から名品と呼ばれる歴史的作品、現代新進作家の作品まで幅広く[琉球びんがた][壺屋焼][琉球ガラス][首里織][琉球漆器]等の作品が展示されていた。琉球紅型作家で人間国宝の玉那覇有公氏の表裏両面染めの作品が吊され、どちらの面からも鑑賞できた。が、15分もあれば鑑賞終了である。与那覇さんが階段上で待っていてくれて、女性2人と大山氏を車まで誘ってくれた。与那覇さんが

「折角此処まで来たのだし、《牧志公設市場》は直ぐ近くです。国際通りを進み信号を左に曲がり、アーケードを真っ直ぐ行き一つ目の角を右に曲がったところで10分も掛かりません。現在の建物は老朽化が烈しく、近々建て直すそうですから今が見納めですよ。是非見学してきて下さい」と道順を含め説明してくれた。 近々

アーケードは屋根付きだから傘を畳んだものの、屋根のあちこちの隙間から滝のような雨漏りで、除けて歩いた。

国際通りに隣接する《牧志公設市場》は、第二次大戦が終わって間もない戦後のヤミ市から続いており1951年に開設した。市場内の店はほとんどが創業50~60年と、歴史が長いのが特徴である。

入り口は狭かった。中は沖縄自慢の食材が一同に揃った公設市場である。ゴーヤーや島らっきょ、ヘチマ・海ぶどう・モズク・アオサ・山原シークワーサー・ジーマーミドーフ・沖縄そば・とうふよう・調味料・お菓子等々、沖縄の食文化に欠かせない食材がずらりと売られて、お土産にどうぞと姦しい。

入って直ぐの漬物屋の叔父さんに「〈ノビル〉の漬物を食べてみてよ」と掌に乗せてくれた。沖縄ではこうやって食べるんだ? 味加減の違うノビルの漬物の内、一つを小林さんが買っていた。奧まで良く見なかったが、市場内には新鮮で色鮮やかな魚・八百屋・花屋・豚の足(テビチ)やバラ肉(三枚肉)豚の顔の皮(チラガー)を売る肉屋が店を出していた。

1階で沖縄の食文化を垣間見て、中央の木の階段を登り2階の飲食スペースにも寄ってみた。定番の沖縄そばの他、海鮮物、丼ものなど沖縄の郷土料理店が並び、中華もあった。周りが料理店になっており人が一人通れるスペースを空けて、椅子とテーブルが並べられている。

威勢の良い沖縄弁で

「摘まみできるよ~、ゆし豆腐が名物だよ。ここへ来たらこれを食べなきゃ男じゃないよ」と勧めるので「食べてみようか?」となり小林氏は[缶の泡盛]私と小菅氏は[瓶ビール(大)]と合わせて注文した。[ゆし豆腐]は、固める前のおぼろ豆腐を指す。あっさりしたスープで煮てあり、ほろほろと崩れる食感で、食べやすかった。

下の市場で買った食材を有料で調理してくれそうで、時間があったらば新鮮な食材で作った沖縄料理を食べることができたのに残念。

余り長居は出来ないから、急ぎ飲み終えそくさくと車に向かった。皆さん雨の中長らくお待たせしました。で、今日の那覇観光は終了。予定どおり、午後6時に那覇港に戻ってきた。

ジャンボタクシーのレンタル料は4時間で20,000円である。与那覇さんの親切に対し[寸志]として2,000円のチップをお渡しした。

ビルの3階からパスポートのコピーを見せゲートを通過、乗船前にクルーズカードのチェックを受け乗船。夕食は7時にフィエスタ・デッキ6の《パシフィックムーン・ダイニング》と申し合わせ、各々キャビンに戻った。

皆して前のエレベーターから5階に降りた。アトリウムを通り抜けたところにレストランの入り口が並んでいる。今夜は右側の入り口のレストランだ。陽気なウエイターが日本語のメニューを配って、一人ひとり注文を受けてくれる。日本語で書かれていても、それがどんな料理なのか分からない。適当に指を指して、後は料理が運ばれてくるのを待つ。順番に運ばれてくるので、結構食べてしまうものである。約2時間ゆったりした夕食だった。

那覇の観光で、入場料やタクシー代などの精算があるので、コップ持参で332号室に集まった。レンタルしたタクシー代金はチップを含めて一人3,700円だった。

午後22時サファイア・プリンセス号は宮古島に向けて動き出した。ベッドに座って雑談していると、震度2ぐらいの揺れを感じた。こんなに巨大な船なのにこの揺れは何なんだ? 摩訶不思議、この部屋だけが揺れている訳ではないのだろう? 理解できなかった。

〈かわら版〉を見ながら6月20日の打ち合わせをしておいた。

宮古島入港は午前7時30分である。宮古島・平良港にはサファイア・プリンセス号のような大型船が接岸できる桟橋がないから、防波堤の外に寄港する。本船から平良港までは本船の両脇に吊されている[テンダーボート]を艀代わりに使う。今川さんが午前7時3分に[デッキ7エキスプローラーラウンジ]で待っていてテンダーボート乗船をアシストしてくれるから、15分前に部屋を出ることにした。朝食は午前5時からオープンする14階の〈ホライゾンコート・ブッフェ(バイキング)〉に5時と決めて、この日はお開きとした。