第6日 1月22日(日曜日)

最終日となった。経ってみるとあっけない。今朝も午前4時には行動を開始した。小菅氏は風呂場で一服の後、湯を沸かし朝の珈琲である。最終日も無事に観光が出来るようミニ体操はしっかりこなした。荷造りも終え、枕銭は50RUB(1,215円)札とコインの残り20.8RUB(505円)を置いた。

6時になるのを確認し、小林氏を[進ちゃんBAR]お誘いするのは小菅氏が担当である。

「お早う御座います。飽きずによく呑むね」と小林氏、3人してお互いに 「ホントにね」と呆れ顔。買った酒類はあらまし飲んだ。残りのワイン(約500ml)は小菅氏がペットボトルを布のカバーに入れて、

「俺が責任を持つから心配ないよ」と言うのでお任せした。

「小菅さん。クレムリンに入る時はアルコールは御法度だから持っていかないでね」と注意をしておいた。返事は無かった。

7時にレストランへ行く。入り口に篭付きの自転車が置いてあり、バナナやブドウなどの果物を入れていた。めざとい小菅氏は四角い容器のカップヌードルをゲットしてきた。私もカップヌードルを食べてみようとしたが、もう無かった。お粥とゆで卵、果物を中心に軽く済ませておいた。三人はゆっくりと朝食を楽しんでいた。

8時45分にロビーに降りて、パスポートを受け取り、ルームキーを返却した。男性の一人が

「イヤホーンの音声がよく聞こえなくなったんですけれど」と朝藤さんに言うと、

「それでは電池を交換致します。他の人のイヤホーンの具合は大丈夫ですか?」と聴き、殆どの人が新しい電池を受け取っていた。

バスに乗り込んだ。

9時15分出発。いつものようにマリーナがマイクを握り

「ドーブラエ ウートラ お早う御座います。今日の午前中いっぱいは世界遺産クレムリン観光です。クレムリン迄は10分程で着きます。簡単にクレムリンについて説明します。

【 [クレムリン]とは、ロシア連邦の首都、モスクワ市の中心を流れるモスクワ川沿いにある旧ロシア帝国の宮殿で、ロシア語では[クレムリ]、城塞を意味します。クレムリンは、英語やフランス語の呼び方です。

ソビエト連邦時代にはソ連共産党の中枢が置かれたことから、ソ連共産党の別名としても用いられました。現在もロシア連邦の大統領府や大統領官邸が置かれているため、ロシア政府の代名詞として用いられています。その正面には赤の広場があります。

中世ロシアにおいて、多くの都市は中心部に城塞を備えていました。モスクワの他、ノヴゴロド、ニジニ・ノヴゴロド、カザン、アストラハンにあるものが有名です。日本語で単に[クレムリン]と言った場合は、モスクワにある宮殿を指しています。モスクワのクレムリンはそれらのなかでも最も有名・壮大なもので、城壁の総延長は2.25km、20の城門を備え、内部には様々な時代の様式による宮殿や大聖堂(寺院)が林立しています。

モスクワのクレムリンの原型となる城塞は12世紀に築かれました。モスクワ川とネグリンナヤ川(現在は地下河川となっている)の合流点に面した天然の要害で1366年、第4代モスクワ大公ドミトリイ・ドンスコイによって、石造りの城塞として再建されました。

15世紀後半、イヴァン3世(イヴァン大帝)の治世に、ロドルフォ・ディ・フィオラバンディやマルコ・ルフィーらイタリア人建築家により、進んだ築城術が導入され、ルネサンス風に全面改築がなされました。この時期には、代々のツァーリ(ロシア皇帝)が戴冠式を行うことで知られるウスペンスキー大聖堂(1479年再建)、ブラゴヴェッシェンスキー聖堂(1489年建立)、ツァーリの納骨堂のあるアルハンゲリスキー聖堂(1508年建立)の三大聖堂や、イヴァン大帝の鐘楼(1508年建立)が建立され、現在とほぼ同じ外観を持つようになりました。

17世紀には城門にゴシック風の塔が加えられ、娯楽宮、モスクワ総司教館が新築されました。ピョートル1世によって、1712年にサンクトペテルブルグに遷都されて以降、クレムリンの増改築は停止しました。

1812年、ナポレオンのモスクワ占領により、クレムリンの一部が破壊されましたが、その後修復され、さらに、コンスタンチン・アンドレエヴィチ・トーンらによって大クレムリン大宮殿(1849年建立)や武器宮殿(1851年建立)が新たに造られました。

1917年のロシア革命以降はソビエト政府の中心となりました。なお、モスクワ放送では、宮殿で鳴らされる鐘の音を流していました 】

バスが駐車場に着き武器庫の入り口まで歩いた。開館は午前10時、我々が着いたのは20分前だった。列に並んでいる人は僅かで、博物館の中にはトイレが無いというので、待っている間に全員がトイレまで行った。

小菅氏が来て「ペットボトルにワインが入っているけど布袋を被せてあるから判らないよな?」と言う。飲みながらの観光をしたいのだ。

バスの中でマリーナが「酒類の持ち込みは絶対に止めて下さい」と再三の注意を促していたのにである。

「駄目ですよ。もし見付かったら、ツアーの人全員が中に入れて貰えませんから、そこの草むらに捨てちゃって下さい」ときつく注意した。すると勿体ないからと、チビチビバスの中で飲んできたにしても300mlぐらい残っているワインを一気に飲み干してしまったのである。

小林氏も

「俺もバスの中へ置いておくように言ったんだよ」と心配顔。酒気帯びが発覚しただけで警備兵に入場を拒否させられるというので、我々も食前酒を飲んできているだけに入場チェックが気に掛かる。

10時にゲートの扉が開かれた。警備兵からは何も言われなかったが、空港さながらのセキュリティーチェックが待っていた。衣類は着たままで電磁ゲートを潜るだけで済んだが、手荷物はベルトに乗せX線チェックを受ける。幸い誰も呼び止められることなく通過できた。長い廊下を歩き、薄暗い階段を降りたところが入り口でクロークがあり、コートや手荷物を預ける。私はロシア帽まで預けるように言われ取られてしまった。カメラは持っていても構わないが美術館(歴史博物館)内は撮影禁止である。ここでも床保護の為、ビニールカバーを靴の上から履かなくてはならなかった。そこから上層階に行くと展示室である。

「ここはクレムリンの南西、アレクサンドロフスキー公園に隣接している[武器庫(武器宮殿、アルジェイナヤ・パラータ)]です。設計は、クレムリン大宮殿と同じくコンスタンチン・トーンの手によります。武器庫と呼ばれていますが、後に戦利品やロマノフ家の宝物を保管するようになり、1720年ピョートル大帝の勅令によって美術館となりました。コレクションには、13世紀から18世紀の武具・武器、14世紀から19世紀の織物、宮廷衣装、ロマノフ家の馬車などが陳列してあります」

マリーナの声を聞きながら展示物を見学した。最初の部屋はかつての女帝が戴冠式でまとった幾つものドレス、大帝の靴と衣装、王冠、宝珠などの宝石と他の身の回り品、銀食器等である。次の部屋に移るとロシア皇帝時代の武器、その次がゴスペルやイコン、豪華なイースターエッグなど 素晴らしい展示品の数々である。

マリーナの説明だけが頼りの宝物見学で、一番記憶に残ったのが、皇帝の聖書・数冊である。表紙が金と銀で出来ており、大きさは50×25×15cmもあり、未カットの大きな宝石何個もが研磨されたままの大きさで表紙を装飾している。頁は金箔という豪華さには、当時のロシア皇族の財力に呆れ返る。最後の部屋に展示物、綺麗な装飾の馬車が何体もあったのがとても興味深かった。ディズニーの漫画映画[シンデレラ]のおとぎ話に出て来たものより遙かに大きく、金色の車輪の直径が2mもある。この馬車に馬を繋げば大型バス以上の長さになるだろうと思った。

全部で9部屋あるとの説明だったが、8番目の部屋が閉まっていて見る事が出来なかった。

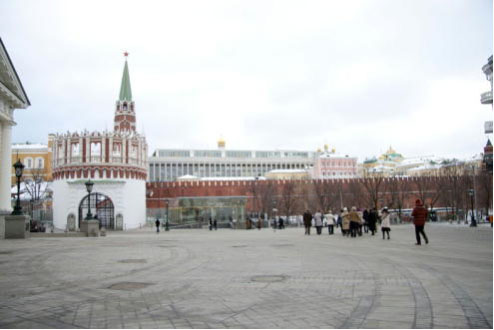

歴史博物館を後にして赤の広場目指してクレムリン内を歩いた。不思議なことにこの広場の雪は溶けて無くなっていた。

クレムリン周囲には、20の尖塔が立っている。その中のトロイツカヤ塔、ホロヴィツカヤ塔、ヴォドヴズヴォドナヤ塔、スパスカヤ塔、ニコリスカヤ塔の先端には[赤い星]が輝いている。

ロシア革命20周年の1937年を記念して、それまでのロシア帝国国章の双頭の鷲に変えて、ルビー色のガラスで作られた5角形の星型の飾りとなった。この星飾りは電気で発光させ風で回転している。

ロシア大統領府・大統領官邸等、現在の政治中枢もクレムリン内にある。ただし、他の歴史的建造物や広場と異なり、建物はもちろん周囲の道路や広場の全てが、立ち入り禁止になっている。入場可能なエリアは、ロープや鎖で分けられているだけだが、一歩でも踏み出せば途端に警笛が鳴らされ、もう一歩踏み込めば警備兵が走ってくる。

クレムリン内にはロシアの国教であるロシア正教会の聖堂が林立している。

本来宗教的な建造物であるはずの聖堂だが、現代に入ってからは主に政治的な舞台装置の一つとしての役割と、観光施設としての役割をも担うようになっている。大統領の就任式や閲兵式などの際には、大統領の座位として大聖堂が使用されている。

ロシア大統領府・大統領官邸を遠くに見ながら車の走らない道路脇の歩道を歩いた。右下にはモスクワ川が流れているが完全に凍結している。横断するにはペンキで白泉が描かれた所を渡らなければならない。写真を撮ろうと歩道から一歩車道に出た人がいた。すると何処で見ていたのかピピーと笛が鳴った。マリーナが慌ててその人を歩道に戻していた。

大聖堂広場にやって来てウスペンスキー聖堂の見学である。マリーナのガイドに耳を傾ける

「[ウスペンスキー聖堂(生神女就寝大聖)]はクレムリンの大聖堂広場に接しています。かつてのモスクワ大公国の母教会であり、ロシア正教会の著名な大聖堂であります。

1472年にプスコフの建築家クリヴツォフとムィシキヌによって新大聖堂の建設が始められました。しかし2年後、完成間際になってモスクワでは非常に稀な地震によって、新大聖堂は突如崩壊してしまいました。当時の建物は残っていません。現在の聖堂は15世紀後半にウラジミールのウスペンスキー聖堂を模して建てたものです。

ウスペンスキー聖堂は、皇帝一族の結婚式や戴冠式が行われる大聖堂としての役割を果たした歴史を持ち、聖堂内にはイヴァン雷帝の玉座やイコン、フレスコ画といったきらびやかな見ものがたくさんあります。今日は内部を見学致しませんが、ファサードを彩る聖母マリアのフレスコ画がここからでも良く見ることが出来ます。

ウスペンスキーは、[眠り][永眠][生神女就寝祭]を表す(ウスペニイェ)に由来します。生神女とは正教会における、聖母マリアの称号です。

新大聖堂の崩壊後、イヴァン3世はイタリアのボローニャ出身の誉れ高い建築家アリストテレ・フィオヴァンティを招聘し、ロシア建築の伝統に則った大聖堂の建築を任せました。フィオラヴァンティはロシア建築の手法を学ぶためにウラジーミルに旅行して、ルネサンスとロシアの伝統を融合した、明るく広々とした傑作を設計しました」

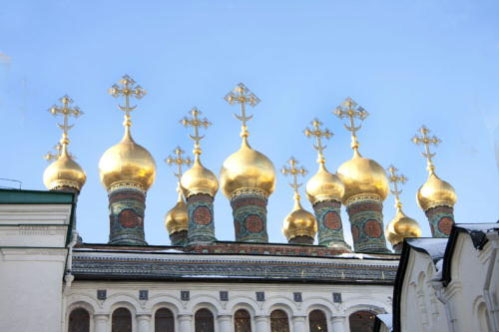

白い壁に5つ、燦然と輝く金箔の貼られたドームがまぶしかった。玉ねぎ型のドームの上にロシア正教の十字架[八端十字架]が立ててある。ラテン十字やギリシア十字がなじみ深い一般的な十字架の上下に2本の短い横棒を付けた形をしていてる。それぞれの2本の横棒には意味があり、一番下の短い横棒は足台、上の短い横棒はキリストが磔にされたときに罪状が書かれていた木板を表しているという。

大聖堂前の広場に高さが20mもあろうかという樅の木が立っていて、クリスマスの飾りでキラキラ光っていた。

クレムリンの敷地内には、現在もロシア連邦大統領府がおかれている。

クレムリン内で一番広い広場の[サボールナヤ広場]には、広場を取り囲むように、ウスペンスキー大聖堂の他に、イワン大帝の鐘楼、ブラゴヴェッシェンスキー聖堂、アルハンゲルスキー聖堂、十二使徒教会等が建ち並び、荘厳な雰囲気を醸し出している。

[ブラゴベシェンスキー聖堂]モスクワとプスコーフの名匠たちによって建立された聖堂で、グラノヴィータヤ宮殿に隣接し、皇帝の日々の礼拝に使用されていた。この聖堂の中のフレスコ画も大変有名である。

[アルハンゲルスキー聖堂]大天使アルハンゲル・ミハイルを祀って建てられたこの聖堂は、ルネサンス様式溢れるデザインで人々を魅了し続けている。ここには、イワン雷帝らの棺が安置されている。

[パトリアーシェ宮殿]17世紀に改築された。現在は17世紀ロシアの工芸博物館として人気を博している。

[リザパラジェーニャ教会]かつて皇帝の礼拝所として建造された。教会内部の、17世紀に描かれた壁画は今も健在で見ごたえ充分である。

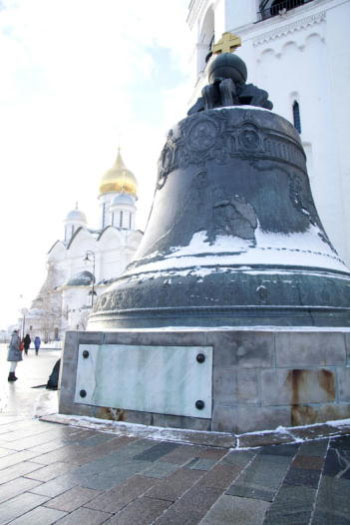

大聖堂広場の中心に来ると、高さ81mのイワン大帝の鐘楼(当時はモスクワ随一の高さだったため、軍事的な見張りのための役割も兼ねていた。しかし、頂上部は金色のドームで、ずいぶんと目立つ見張り塔であッた。現在の鐘楼には21個の鐘がある。ナポレオン軍によって破壊された後再建されたもの)が屹立していた。1505年から1508年にイタリア人建築家ポノフリアツィンによって建設され、1532年鐘楼が増築された。その一つ[ウスペンスキーの鐘]は総重量70tもあるといわれている。

イワン雷帝鐘楼の脇には1836年より、[ツァーリ・コロコル(鐘の皇帝)]重量約200t、高さ6.14m、直径6.60mという巨大な鐘が置いてある。1733年から1735年にかけて、ロシア帝国の鋳造職人イワン・モトリンとその息子によって鋳造され、装飾や彫刻などはV・コベレフ、P・ガルキン、P・セレブリャコフらが手がけた。

この鐘が鳴ることは一度もなかった。あまりに重過ぎて持ち上げられなかったのと、1735年鋳造の世界最大級の鐘は、1737年に生じた火災の折、一部が欠損してしまったためである。なお、この名前をもつ鐘は過去にあと2つ存在し、それぞれ17世紀初頭と1654年に制作された。後者は1701年の火事で焼失し、前者はツァーリ・コロコル鋳造に際して再利用された。高さと横幅が2mもある大人の背丈より高い、欠けた部分が鐘の台の下に立て掛けてあった。写真におさめたかったが、人が離れないので諦めた。

さらに鐘楼の裏手、イワノフスカヤ広場に面して、[ツァーリ・プーシュカ(大砲の皇帝)]置いてある。

中世における世界最大のカノン砲は、1586年ロシアの鋳造職人アンドレイ・チョーホフによって鋳造された。表面には浮彫が施されており、その中には馬上の皇帝フョードル・イヴァーノヴィチの姿が描かれている。砲身は全長5.3m、厚さ15cm、口径89cm、重量40tの怪物級である。大きさは榴弾砲史上最大の口径であり、ギネスブックにも記載されている。この砲は戦時にぶどう弾を発射し、クレムリンを防衛するために造られた。但し、この大砲は一度も発射されたことはなく、当初から軍事力や軍事技術の誇示が目的であったという見方もある。

ようやく赤の広場にやって来た。

マリーナの説明

「[赤の広場(クラースナヤ・プローシシャチ)]は、15世紀にモスクワの都心部クレムリンの外に設けられた市場がそのはじまりで、17世紀に市場から広場になったといわれています。

赤の広場は、クレムリンの赤い城壁、赤煉瓦造りの国立歴史博物館、グム百貨店、色彩豊かなネギ坊主屋根の聖ワシリー聖堂に囲まれている広場で、かってテレビでよく見たソ連時代の革命記念式典などでお馴染みの広場です。長さは695m、平均道幅は130m、面積は73,000㎡にも及びます。

[赤]はソビエト連邦の社会主義に起因するものではなく、ロシア語で[美しい]という意味で、広場の名前は本来[美しい広場]でした。広場は北西から南東に長く、南西側にはガガーリンやスターリン、片山潜などが眠るクレムリンの城壁とその中の大統領官邸、城壁に接しているレーニンの遺体が保存展示されているレーニン廟、北東側にはグム百貨店、北西端には国立歴史博物館とヴァスクレセンスキー門、南東端には葱坊主の屋根の聖ワシリイ大聖堂と処刑場・布告台だったロブノエ・メストがあります。

ピョートル1世以降、ロシア帝国の首都はサンクトペテルブルクでしたが、ロシア革命後に成立したソ連の首都がモスクワに定められ、モスクワが首都に返り咲くと、クレムリンには最高指導者が居住したため、赤の広場の重要性は更に増しました。

ソ連時代には、革命記念日である毎年11月7日と5月9日の対独戦勝記念[大祖国戦争勝利の日]に、年2回記念閲兵式(軍事パレード)が行われました。

1987年5月28日には、西ドイツの青年マチアス・ルスト(19歳)の操縦するセスナ機がヘルシンキから飛び立ち、赤の広場に強行着陸する事件が起きています。

ソ連末期の1990年に、クレムリンと共にユネスコから世界文化遺産として指定され、1991年に登録されました」

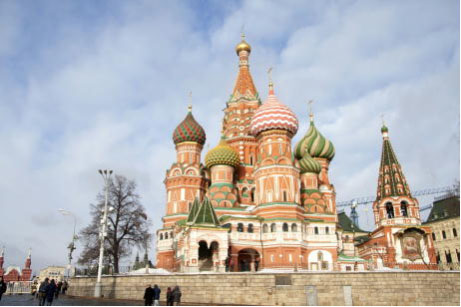

赤の広場には煉瓦より少し大きめの黒っぽい石畳が敷き詰められている。アラビアンナイトに出てくるような屋根の教会がケバケバしく、ロシア人はこんな形が好きなのかな? と思ったりした。天気は快晴、確かに広々とした広場である。常設ではない同じような四角い屋根付きの小屋が並び、それぞれが店になっている。マリーナが又話し始めた

「あの目立つ建物は[聖ワシリイ大聖堂(堀の生神女庇護大聖堂)]で、赤の広場に立つロシア正教会の大聖堂です。聖ワシリイ大聖堂があるのは赤の広場の城壁の外側になります。

1551年から1560年にかけて、イヴァン4世(雷帝)が、カザン・ハーンを捕虜とし勝利したことを記念して建立されました。ロシアの聖堂でもっとも美しい建物のひとつです。

カザン戦からイヴァン4世が帰還した年に木造で建てられ、2年後に石造での改築が始まり、5年後の1559年に完成しました。建築にはバルマとも呼ばれるポスニク・ヤーコブレフが当たりました。今日見る聖堂の彩色は17世紀から19世紀にかけて施されたものです。

中央の主聖堂を、それぞれがドームを戴く八つの小聖堂が取り囲んでいます。主聖堂、八つの小聖堂のそれぞれに至聖所があり、合計九つの聖堂が集まって一つの大聖堂を形成しているのです。生神女マリヤのイコンには8つの光線(突起)がある星が描かれることにもみられるように、[8]は生神女マリヤの象徴であります。9つあるドームの全ての高さ・大きさ・装飾が異なっています。のちに、佯狂者(ようきょうしゃ・狂人のふりをする人)ワシリイを記憶する小聖堂が加えられた事で、聖ワシリイ大聖堂の通称で親しまれるようになりました」

食後にもう一度赤の広場に戻ってくる予定になっていて、我々は広場を通り抜けレストランに向かった。レストランも赤の広場の中である。

この店にはビールはなく男性3人はヴオッカをお湯割りで注文した。テーブルには500mlのペットボトルが一人一人に付いている。今日のメニューはヒロシキである。

[ピロシキ]は東欧料理の惣菜パンである。

ウクライナ、ベラルーシ、ロシアなどで好まれている。小麦粉を練った生地に色々な具材を包み、オーブンで焼くか油で揚げて作る。ロシアのピロシキの大きさは幅6cmから13cmくらいである。生地は鶏卵とバターを使ったパン生地である。ロシァでは、焼くピロシキの方が揚げるピロシキよりも一般的であり、具も多種多様で、畜肉(挽肉、レバー、脳など)、魚肉(サケ、チョウザメ、コクチマスなど)、ゆで卵、フレッシュチーズ、米、カーシャ、ジャガイモ、茸、キャベツなどが用いられる。日本のピロシキは揚げたものが主流で、具は挽肉、ゆで卵、春雨、タマネギ等を炒めたものを入れたり、日本のカツレツ風にパン粉を塗って揚げたものが多いようだ。

ボルシチ風の汁物にサツマイモのような形のピロシキが2つ乗っていた。甘いケーキがデザートで、珈琲か紅茶と言う簡単な昼食だった。最後の食事にしてはビールが飲めなかったし、侘しい昼食だった。

レストランを出て再び赤の広場に向かった。

もう天気はいつもの暗い曇天で、今にも雪が降ってきそうだ。

「モスクワの天気はこれが普通です。午前中青空が見えたのが不思議なくらいです」とマリーナ。

広場では新しいイベント用に小屋の店を組み上げていた。

「あらまあ! 赤の広場は閉鎖されました。私には情報が届いていません。赤の広場は突然閉鎖になることがしょっちゅうなんです」という。

「アイススケートの国際大会があるそうですよ」とツアーの御婦人が

「申し訳御座いません。私、知りませんでした。雪が降ってきそうなのでこれからガガーリンやスターリン、片山潜が眠るお墓の傍を通り、[グム百貨店]へ向かいます」と歩き出した。

[グム百貨店]は赤の広場にある百貨店。[グム]とはロシア語で[総合百貨店]の略称である。帝政ロシア時代の1893年の完成。モスクワを代表する百貨店というだけでなく、ロシアを代表する建築物である。

1917年に発生したロシア革命の時点では店舗数が1,200あり、革命後はグム自体はソビエト政権により国有化された。が、個人商店はそのまま営業が認められた。その後、ソビエト連邦成立に前後した経済政策の変更を経て、スターリンによる独裁体制の下で第一次5カ年計画が開始された1928年、GUM内の全ての店舗は国営に接収された。その後もGUMはモスクワの消費生活の中心として、またソ連では数軒しか無かった[物資欠乏を起こさない商店]として、ソビエト連邦の経済のショーウィンドーの役割を果たしてきた。

1985年に登場したゴルバチョフ政権によるペレストロイカ政策により、GUMでは個人商店が復活し始め、西側資本主義諸国企業との合弁商店も進出した。ソ連崩壊によりエリツィン大統領が率いるロシア連邦が復活した後の1993年、エゴール・ガイダールらによる急進的な経済改革路線によりGUMも民営化された際、従来の[国営百貨店]から[総合百貨店]に名称が変更されて、赤の広場に面するかつての入口が再び開放され、GUMはロシア革命以前の姿へと回帰した。

2005年にはロシアの高級品流通グループが過半数の株を取得し、現在まで経営権を把握し、GUM内には200店舗が営業している。

モスクワ最大の百貨店グムはカザン聖母聖堂の南側に、一対の尖塔をもつ堂々たる建物で、赤の広場に面してクレムリンの城壁に向かい合っている。宮殿のように立派な三階建の建物が長さ200m以上にわたって伸びている。外観も内装も豪華さを誇り素敵である。とにかく広いので全部見るのにはかなりの時間が掛かって大変だ。

入り口を入ると金属探知機のセキュリティゲートがあった。音が鳴っても見張りの係員は気にしていないので、知らん顔して通り抜けた。クロークがないので、暑い店内ではコートを脱ぎ腕に抱えての見学となった。

百貨店といっても実態はテナントの集合で、しかも西欧諸国の高級ブランドショップがズラリ並んでいるだけという感じ。内部は古さを生かしたレイアウトでモダンに工夫されている。

広場は吹き抜けになっていて、天井がガラス張りなので実際のスペースよりはるかに広く感じられた。通路のところどころに、かなり大きな広場が設けられていて、さまざまな催しの展示に使われたり、休憩場所にもなっている。集合場所も午後5時・中央の広場と決められた。奥様は張り切って土産物あさりに大奮闘だ。我々3人は一通り物色し、3階のテラスに座って50RUB(1,215円)のアイスを買って食べながら時間調整をした。

ロシア観光はこれで全て終了である。赤の広場から1時間15分掛けて18時丁度に、シェレメーチエヴォ国際空港に着いた。SU-262便は比較的空いていてそれぞれが希望の席を取ることができた。マリーナに別れを告げて出国審査に向かった。出国のセキュリティー検査は入国の時より穏やかに済んだ。

朝藤さんにイヤホンを返した。

免税店で冷えた缶ビール(350ml)を売っていた。小林氏が残っていたルーブルで買えるだけのビールを買って来た。呑みながらゆっくりゲートが開くのを待った。

奥様は御友人のお土産を買うのに忙しそうだった。