第5日 1月21日(土曜日)

連泊だから気楽なもので、いつものように食前酒のお膳立て、今朝飲むビールを天然冷蔵庫に冷やそうと、小菅氏がビール3本を窓の外に並べて、観音開きのガラス戸を閉めたら、ビールが落っこちてしまった。

「ビールが落ちちゃったよ」と悔やんでいる。

「それは残念。でもワインやウイスキーがあるから諦めましょうよ」

「昨日はちゃんと置けたのに何でだろうな? 俺拾いに行ってくるよ」と言う。まさかだろう? と思って

「2階から落っこちたのだから、それに雪の上に落ちたとしても下はコンクリートだからぐしゃぐしゃになっちゃってるよ。外は暗いし寒いから諦めようよ」と諭しても、コートと帽子、手袋をはめて非常階段口から出て行った。私もドアの外に出て階段まで見送った。窓から小菅氏が来るのを待っていたが姿を見せない。暫くして凹字型のホテルの廊下に、戻ってきた姿が見えた。

「表玄関から出てこの部屋を探したが判らなかった」そうだ

「御苦労様でした。ワインでも飲んで身体を温めて下さい」すると

「俺今度は裏の出口から出て探してくるよ」とまあ呆れる程の執念で再び出て行った。戻ってきた小菅氏は誇らしげに

「非常口から前のビルを見ておいたから、今度は判ったよ。鈴木さんが言ったようにつぶれちゃっていたよ」とテーブルにぐしゃぐしゃの缶ビールを並べた。2つはパンクしていて中味は半分以下、1本はつぶれていたが、中味は吹き出していなかった。

そこへ小林氏がお越しになった。缶ビール落下と捜索の決死精神を語ると、

「流石小菅さんだね」と呆れつつ感心していた。僅かになったビールを3等分して喉を冷やしてから、ワイン・お湯割りウイスキーで、食前酒を楽しんだ。

「それはどんな味かな?」残っていたワインも栓を抜き小林氏がティスティング

「これが一番美味い」1時間程で切り上げて、7時にレストランへ向かった。

こちらのレストランもバイキングである。料理は豊富で、嬉しいことにお粥もあった。ツアーの御婦人がカップヌードルを食べていた。日本から持ってきたのかな? と思ったら、紅茶の湯が出る装置の所に2つばかり置いてあった。不思議なもので、食前酒を嗜んできた御陰で朝食が美味しく頂けた。

今日からモスクワ旅行、ロシア帽を被っての出発である。

バスは9時丁度に出発した。マリーナの挨拶

「ドーブラエ ウートラ 皆さんお早う御座います。今日からモスクワの観光です。今日は約70km離れたセルギエフ・ポサード迄参ります。渋滞が無ければ1時間30分で行けますが、2時間以上掛かるかも知れません」 郊外に出ると路面電車とトロリーバスが並行して走り、地下鉄の入り口が目立つ。雑木林がやたらと多く、何処を見ても広っぱと雪ばかりだ。人っ子一人いない、くすんだ風景が続く。マリーナがなにやら説明している。

「これから参ります[セルギエフ・ポサード]は、モスクワ州の都市セルギエフ・ポサード地区の首府です。1340年代にセルギー・ラドネシスキーによって創建された[至聖三者聖セルギイ大修道院]の周辺にできた門前町として成長してきました。1742年には周辺の村落と合併して市域を拡大し、当時は[セルギエフ]の地名でしたが、ソ連時代の1930年に宗教的な理由で[ザゴルスク]と改称しました。ソ連崩壊後の1991年、セルギイの居住地を意味する現在の名称に改称されました。

主な産業としては、古くからのミニアチュールと木製玩具の製作が盛んです。[黄金の輪]を構成する都市のひとつとしての観光業も盛んで、多くの観光客が訪れます。ロシア正教会の中心地のひとつで[モスクワ神学大学]、[モスクワ神学校]が設置されています。このような伝統的な宗教都市の一面と機械工業、軽工業を中心とする産業都市としての側面を持っています。なお、1947年に、ソビエト連邦はセルギエフ・ポサードの郊外に天然痘を化学兵器化するため、国内で最初に工場を建設しました」 マリーの話を上の空で聞いていた。

[至聖三者聖セルギイ大修道院]はロシアにある正教会の修道院である。ロシア正教会において最も重要な修道院のひとつであり、その精神的な支柱である。至聖三者とは正教会用語で、他キリスト教教派でいう三位一体に当たる。その諸建築はロシア教会建築の優品として知られ、世界遺産として登録されており、登録名は、「セルギエフ・ポサードの至聖三者セルギイ大修道院の建築的遺産群」と呼ばれている。

1345年、ラドネジの聖セルギイにより至聖三者(三位一体)を記憶した聖堂が建てられ、これが修道院の起源となった。

15世紀に描かれた、アンドレイ・ルブリョフによる著名なイコン『至聖三者』は、この修道院内の至聖三者大聖堂(トロイツキー大聖堂)に納められていた(現在、原作はトレチャコフ美術館所蔵)。

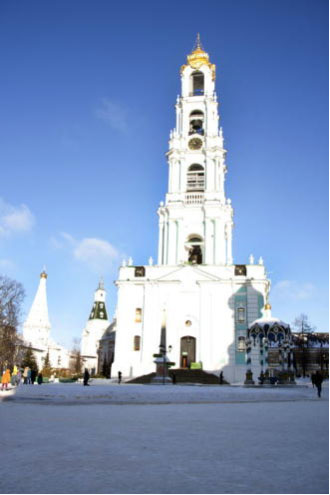

16世紀に修道院内最大の大聖堂である生神女就寝大聖堂(ウスペンスキー大聖堂)建立、17世紀には前駆授洗イオアン誕生教会や聖セルギイの食堂が建設された。18世紀にはラヴラの格が与えられたほか、高さ88m(建設当時ロシア一の高層建築であった)をほこる白と青のバロック式鐘楼が建てられ、院内には神学校が設置された。19世紀には神学校は神学大学に改組された。

20世紀にロシア革命が起こりボリシェヴィキ政権(ソ連政府)が神品 (正教会の聖職)・修道士・修道女の虐殺を含む宗教弾圧政策をとる中、大修道院も壊滅的打撃を受けた。修道院は1920年から1945年までの間、閉鎖され、多くの文化財が散逸した。ソ連時代後半には若干態度を軟化させたソ連政府の下で、修道生活が細々と行われるようになった。

創設者であるラドネジの聖セルギイのほか、聖マクシム・グレク、アラスカの聖インノケンティなど著名な聖人の不朽体が多く安置され、マカリイ1世 (モスクワ府主教)、アレクシイ1世 (モスクワ総主教)といった著名な人物の多くの墓がある。

1355年セルギイは修道院の施設として食堂、台所、製パン所などを増築させた。修道院に施設の建築を義務づけた特許状は、以後、セルギイの多くの弟子たちの規範となり、これらの弟子たちはこの特許状に従ってソロヴェツキー修道院、キリロ・ベロゼルスキー修道院 、そしてシモノフ修道院を始めとする修道院を400以上建設した。

1920年ソ連政府によって、野外文化財博物館となり、その後、ロシア正教会によって文化財の復元修理が行われていった。1993年ユネスコによって修道院全体と周辺の建造物群が世界遺産に登録された。

殆どの人が眠っているのにマリーナは話し続けていた

「至聖三者聖セルギイ大修道院はロシアで最も尊敬される聖人、ラドネジの聖セルギイによって創立されました。

セルギイは1314年ロストフの貴族の家に生まれバルテロマイと名付けられ、敬虔な両親のもとで何一つ不自由なく育てられました。幼いころから神の恩寵の働きを感じ、神と聖人たちを愛し、心を罪から清め、絶えず神に祈り、労働し、休息には聖書を読んで過ごしました。両親の永眠(1340年頃)後、弟のペートルに財産を譲り、20代の青年セルギイは兄ステファンとともにマーカヴェッツ山の森に移り住み、修道の庵と小さな会堂を建て、至聖三者(三位一体)の神に捧げました。至聖三者聖セルギイ大修道院の始まりです。

しかし兄ステファンは森での厳しい生活に耐えきれず、まもなくモスクワの整備のよい修道院に移ってしまいました。セルギイはひとりになりました。が、たましいは神と聖人たちとともにあり、動物たちとも親しく暮らしました。心はますます謙遜で清らかになり、神のお造りになった全ての物への深い憐れみにあふれました。

セルギイの聖なる生活の噂はロシア中に広がり、神に従って正しく生きることを求める人々の心を引きつけ、彼を慕う人々が次々とやってきました。謙遜なセルギイは、自分には人を教えることなどできないから、あらゆる善の源である至聖三者、父と子と聖神(聖霊)、三位一体の神を求めなさいと話しました。

人間は神から自らを切り離した結果、身勝手な欲望のうちに互いにも切り離され、孤独に陥ったと、キリスト教は教えます。セルギイは神の子イエス・キリストを信じ、キリストのために生きました。セルギイは「克肖者」という尊称で呼ばれます。克肖者とは神の肖(似姿)となった聖人です。セルギイはキリストの戒めを追求し、キリストの地上での生涯に倣って行動しました。すべての面でハリストスに似たものとなり、神の肖(似姿)となりました。

克肖者セルギイはロシアの人々が長い間待ち望んだ生きた模範となり、ロシア民族に道徳的規範を与えました。ロシアの森は修道士が自らのたましいを天の善行で飾る修道の町へと変容してゆきました。話の途中ですが、まもなく修道院に到着します。外は寒いですから、帽子、手袋、襟巻きなど忘れずにお持ち下さい」

駐車場から10分程歩くと、中世の貴族の格好をした男女がにこにこ顔で愛想を振りまいていた。一緒に写真を撮ってチップを稼ぐ商売の人だ。

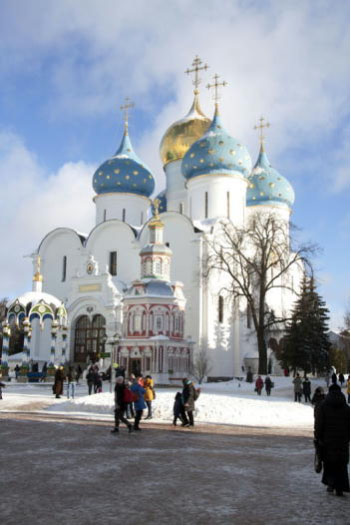

16世紀に築かれた美しい白亜の大理石の堅固な外壁に囲まれた広場に(血の上の教会とは違った造り)、白壁に金色の玉ねぎ屋根一つと、ブルーに水玉模様の玉ねぎ屋根三つを突き出す[ウスペンスキー大聖堂]、鐘楼と物見台が合わさったユニークな構造の[トロイツキー聖堂]、[精霊降誕教会]、等の調和のとれた美しい配置が見られる。

ウスペンスキー大聖堂とは《[眠り・永眠・生神女就寝祭]を表すウスペニイェに由来する。

生神女とは正教会における、聖母マリアを指す称号》であり、聖堂の前にある泉には、湧き出る[聖なる水]を汲む長い行列ができていた。マリーナの説明によると、マトリョーシカは、この町が発祥の地だそうで、修道院を出て右側に多くのマトリョーシカ店があるという。

女性はスカーフを被っている人が多いが、観光客は被らなくても良い。

精霊降誕教会[ペンテコステ]は、イエスの復活・昇天後、集まって祈っていた120人の信徒たちの上に、神からの聖霊が降ったという出来事に由来する。

この教会は信者にとって何としても祈りを捧げたい所らしく、雪の積もる寒い中を大勢の人達が数時間行列に並んで待っていた。敬虔な信者の気持ちに頭が下がる。我々は団体特権で、彼等を尻目に中に入ることが出来た。この敷地内では一番小さな教会で、教会内は瞑目する敬虔な信者ばかりだから静かである。声を出すのも憚れる雰囲気で、[貧者の聖書]や[聖霊の降誕]を表現した木製祭壇があり落ち着いた空間を醸し出していた。この教会の外壁には、1684年製の大時計が掲げられている。

名前の判らない教会のミサも見学した。30分の自由時間が与えられ、敷地内にあるショップに入って時間をつぶした。ショップでは立派なイコンが何部屋にも渡って並んでいたり、燭台やランプなど宗教に関係する物、マトリョーシカなどを売っていた。

[イコン]とは、イエス・キリスト、聖人、天使、聖書における重要出来事やたとえ話、教会史上の出来事を画いた画像(多くは平面)である。古典ギリシャ語再建音ではエイコーン。正教会では聖像とも呼ぶ。

我が家にもスペインで土産として買ってきたイコンがある。馬に乗ったナイトが珍獣を撃退している姿、銅板を立体的にたたき出したもので、顔[聖人]だけが絵になっている。25×21×3cmの木の板に張り付けてある。宗教画だけに面白味はない。25,000円位だったように覚えている。

昼食は野菜スープと、ウクライナおよびロシアのカツ料理[キエフ風カツレツ](キエフチキンともいう)である。

伝統的なキエフチキンには、手羽元の骨をつけたままにした胸肉を用いる。胸肉を叩いて薄くのばしてから冷やしたバターを包み、中央が太く両端が尖ったサツマイモのような形に整える。温かいうちに切ると、調理中に熱せられて液状化したバターが染み出し、バターソースとなる。ハーブやレモン汁、ニンニクをねりこんだバターを用いることもある。付け合わせは細切りのフライドポテトとバターをのせたグリーンピースである。キエフチキンは伝統的なウクライナ料理にその起源を持つが、正確な発祥の地は不明である。

食後は今朝来た道を、渋滞時間にはぶつからず、スムーズにモスクワに戻ってきた。

「ロシアの人は車を洗わないのですか?」前の席の男性が質問した。連日雪道を走っているのだから、どの車も泥がはねて汚れきっている。

「ロシアでは車を洗車する習慣がありません」とマリーナが話し出す

「私が日本に行って一番吃驚したのは、日本の車はみんな新車みたいに綺麗だったことでした。ロシアの車は汚れっぱなしですよ。買った時にどんな色だったか判らない人が沢山います」と笑わせていた。

市内観光が組まれていた。吹雪いては居なかったが、どんよりとした天気、一面雪の中の散策である。先ずモスクワ大学前でバスを降りた。大型のショベルカーが大学を見学する道路の雪を掻き、ダンプカーに積み込んでいた。寒すぎてなんか惨めな観光、遠くから大学の建物を見学するだけだ。マリーナのイヤホンチャンネルは3となった。

「モスクワ大学は、モスクワにある公立大学で、正式名称は、M.V. ロモノーソフ・モスクワ国立総合大学です。ロシアにおける名門大学の代表格とされ、世界的にもよく知られています。

サンクトペテルブルグ大学と並ぶロシアの名門大学で、ロシアにある大学としては最大規模、建物の高さは約240mあります。1944年創立のモスクワ国際関係大学は同大学国際関係学部を前身とします。18世紀の科学者ミハイル・ロモノーソフの建言によって、1755年に創設されました。2003年現在、モスクワ大学は21の学部で構成され、31,000名以上の学部学生と約7,000名の大学院生が学び、5,000名以上の専門家が再教育を受けています。学部と研究機関は4,000名の教授、講師陣を擁し、約5,000名の研究者に対する訓練の場になっています。1953年に完成された現在の超高層の建物は、レフ・ルードネフの設計による、いわゆる[スターリン様式]の代表作です。1953年以来、ほとんどの学部がモスクワ南東の[雀が丘]にあります」

大学の偉容を見ながら[雀が丘]に移動した。

「モスクワではどのくらい雪が降るんですか?」歩きながら御婦人が聞くと

「この国は、一月の平均気温がプラス15度の黒海沿岸の亜熱帯から北極圏にいたるまで気候に幅があります。寒いところは途方もなく寒く、サハ共和国(ヤクーチア)の小さな町オイミャコン(住民470人)では、昨年マイナス72度の最低気温を記録しました。

モスクワでは冬はおよそ4カ月続き、1・2月の平均最低気温は-10℃ほどです。記録としては1940年の-42.2度ですが、50日ほど雪が降る日本の豪雪地帯に比べれば積雪量はずっと僅かです。モスクワでも時には一夜で40cm積もることもあります。

雪が降り始めると、市の公益事業局の除雪車が出動します。長いこと雪が降りしきると大変で、そのときには10分おきに除雪車の横隊が道路を進んでいき、一台で一時間におよそ12kmの区間を除雪します。

雪は一旦道端に寄せられ、できた雪の山はダンプに積まれ、200ある融雪施設の一つへ運ばれます。そうした施設では、一日に300tほどの雪を水に変えることができます。除雪装置の維持費として市は年間1,200万ユーロ(約12億円)も支出してます。ロシアのドライバーも冬は出費がかさみ、液体ワイパーだけでも一日5リットル分ほど使います」

雀が丘展望台に着いた。視界は10m、マリーナのいう1980年開催のモスクワオリンピックのメインスタジアム・ルージニキ大スポーツアリーナはぼんやり見えたが、ノヴォデヴィチ修道院は見ることが出来なかった。

「雀が丘(ヴァラビョーヴィの丘)は、モスクワ南西部を代表する地区の名前で、モスクワ川右岸、高さ80mほどの高台にあります。19世紀の終わりからの有名な別荘地で、モスクワっ子たちの保養地でありました。1935年から1999年まで、雀が丘はウラジーミル・レーニンの名からレーニン丘と呼ばれていましたが、それにもかかわらず、[雀が丘]の名は人々の日常的な呼び名でした。1949年から1953年には、雀が丘地区にモスクワ国立大学と展望台が建設され、現在その展望台は、結婚式を終えたカップルとその親戚友人の行列が訪れるお決まりのスポットのひとつであり、また特定の趣味をもつ人々のグループ(モトクロスやストリートレースのファンなど)にとっての聖地です。1987年に雀が丘(レーニン丘)は自然記念公園と宣言されました。そのさらに11年後には[雀が丘国立自然保護・禁猟区]となり、この土地の自然を特別に保護することが宣言され、現在この自然保護区では、自然環境とモスクワの歴史的遺産の保護に向けた一連のプロジェクトが進行中であります。このように都心近くでありながら、原生広葉樹林とその固有の動植物が特別な保護のもとに管理されている地区は、モスクワには他に存在しません。雀が丘は、モスクワ川の南岸に広がる丘陵地帯で、昔からモスクワの町を見渡せる場所として有名です」

展望台に2歳位の男の子が母親と散歩していた。お人形さんのように可愛らしいので、ツアーの人達が競ってシャッターを押していた。

公園にイブニングドレスを着た新婚カップルがカメラマンを引き連れてやって来た。さぞかし寒いだろうと余計な心配をしてしまったが、カップルはカメラに収まって笑顔を作っている。ツアーの人達はそのカップルと一緒の記念撮影をねだっていた。

スキー場に出掛けたならこの天気も何とも思わないのだろうが、スポーツに関係ない雪の観光を終えて、夕食のレストランに向かった。マリーナが翌日の観光についての注意を話し始めた。

「明日は世界遺産クレムリンの観光です。[武器庫]からの入場となります際のチェックが大変厳しいので、特に次の点は守って下さい。ペットボトルの水は持ち込めますが、アルコール類は絶対に駄目です。以前お連れしたお客様がお酒の匂いをさせておりましたので、入り口の警備兵に持ち物を調べられました。その方はお酒を持っていたのが発覚し、ツアー全員の入場を認めないと言われてしまいました。ロシア人は自分もお酒が好きなのに、飲まないで働いているので、嫌がらせもあったのでしょう? 無論お酒はその場で没収ということで、外国から来たお客さんなのでと粘って、ようやく入ることが出来ました。ですから酒類の持ち込みは、ツアー全員の迷惑ともなりますので、絶対に止めて下さい」と、次ぎに朝藤氏が

「いよいよ明日は最終日で、日中観光をした後、20時のフライトで帰国となります。ロシァのルーブルはまだ残っていますか? 日本に戻ってから再換金することも出来ますが、レイトが低くルーブルに換金した時の半分ぐらいしか戻ってきません。それならば、昨日案内しましたコンビニでチョコレートや菓子類、紅茶などのお土産をお買いになった方が良いと思います。明日寄るデパートや空港の売店よりずっと安いです。今日は19時にホテルに戻りますので、戻りまして直ぐ私もコンビニに行き、お買い物のお手伝いを致しますから」と言う。

「明日帰国? 俺、明後日だとばかり思っていたから、それであんなにボトルを買っちゃったんだ」

「何か変なことを言ってるなと思っていたけど、やっぱりそうだったのか?」と小菅さん

「鈴木さんと小菅さんがいるんだから全部飲めますよ」と小林氏が、

レストランにはクロークは無かったが、入り口付近のハンガー掛けにコート類を預かったくれた。それぞれが飲み物を注文する。

今晩のメニュー[ビーフストロガノフ]は、ロシアの牛肉料理。代表的なロシア料理のひとつと言われている。16世紀初頭にウラル地方で成功した貴族ストロガノフ家の家伝の一品であったとされるが、考案者と生まれた時代については諸説ある。年老いたアレクサンドル・セルゲーエヴィチ・ストロガノフ(1733年~1811年)は歯の多くが抜け落ち、好物のビーフステーキが食べられなくなってしまった。彼のために食べやすい大きさに切った牛肉を柔らかく煮込み、牛肉の風味を生かした料理が考案されたという。料理を気に入ったオデッサの人間は彼を偲んで料理に[ストロガノフ]の名を付けたという。食事と料理が好きな当主が深夜、小腹が空いて起きたものの家人や使用人は全員眠っていたため、有り合わせの材料で料理を作ってみたら、旨かった事から出来た料理だとも言われている。さらに別の説では、ストロガノフ家のコックが、誤ってソースを焦がしたことがきっかけで誕生したとも。現在の日本ではロシア料理店の定番メニューになっているほか、食品会社から手頃な値段で固形ルウが売られ、お馴染みの家庭料理になっている。

大皿の端にライスが盛られ、どちらかというと薄切りの牛肉を小さく刻んだシチューである。美味いとは思えないが、量が少ないから全部食べることができた。

[ペリメニ][ガルショーク(壺焼き)][キエフ風カツレツ][ビーフストロガノフ]とロシアを代表するメニューを食べてきた。明日の昼は[ヒロシキ]だそうだが、グルメでない私には関心が無い。

ホテル到着は19時だった。手荷物を部屋に置き、直ぐコンビニへ向かった。私は5,000RUB(12,150円)程残っていたので、スーツケースの空き具合を考えて、翌日の枕銭(チップ)、昼食時のビール代を残し、チョコレート4箱と紅茶4箱に替えてしまった。

小林御夫妻は二人で50,000円(20,576RUB)も換金し、友人への土産物とお酒代ぐらいしか使っていないから、かなりのルーブルが残っている筈である。奥様が大きなスーツケースを持ってきているので目一杯のお土産を買い込んでいた。

小菅氏も買い物には付き合って下さった。お酒代と枕銭ぐらいしか使っていないから、かなりのルーブルが残っている筈である。

「成田で再換金すると日本円が半減しちゃうよ」と余計なことだが言ってみた。

「損してもいいよ。俺は再換金するよ。30,000円替えたのは多すぎたな」勿体ないと思ったが、腹は決めたようだった。

ビニール袋を買って、ホテルまで運んできて、湯上がりの反省会[最後の晩餐]を約束して別れた。

[進ちゃんBAR]での宴は11時で終了した。