第4日 1月20日(金曜日)

今朝も4時には起き出してしまった。昨晩休む前にあらましの荷物はスーツケースに納めておいた。洗顔後は全ての衣類も仕舞い込んだ。

「進ちゃんBARが開店しました」小菅氏が小林さんに電話する。

「お早う御座います。これ全部飲みきれますかね?」と小林氏。出発準備のことはさておいて、呑兵衛の心配はボトルの残りをどうすべきか? にあるようだ。窓の外の天然冷蔵庫から取り出したビールは冷たすぎるが美味い。

そこは旅慣れた小菅氏は、半分程残ったワインをペットボトルに詰めリュックに入れる。小林氏はそれを見て、150cc程の焼酎を水割りにし、やはりリュックに仕舞い込んだ。今日の観光中に片付ける覚悟である。二人の呑兵衛の身体は一体全体どうなっているのか呆れてしまった。

今朝も7時にレストランで食事を済ます。食事の帰り、ロビーに売店があることに気が付いた。切手マークの旗が出ていたのでガラスケースを覗いてみると、ロシアのコインセットを売っていた。

[ロシアの硬化]は、小さい順に1コペイカ・5カペーク・10カペーク・50カペーク、1ルーブル・2ルーブリャ・5ルーブレイ・10ルーブレイという8種類がある。

呼び名が違うのは結合する個数詞が[5]以上の場合、名詞は複数生格になるというロシア語規則によるものだ。価値の低下した1コペイカと5カペークは近年は硬貨の新規発行がなく、ほとんど市中では流通していないそうである。

[ロシァの紙幣]は、10ルーブル、50ルーブル、100ルーブル、500ルーブル、1,000ルーブル、5,000ルーブルが流通している。

1997年シリーズの5ルーブル紙幣も使用可能であるが、もう市中ではほとんど流通していない。10ルーブル以下は硬化に移行された。

現在鋳造されていない1コペイカと5カペークを含む硬貨8枚のセット[単純に足すと18.66RUB(45.3円)]を190RUB(462円)で買った。ついでに店員が勧める記念硬化10ルーブル(24.3円)×8枚セットを760RUB(1,847円)で買っておいた。このことは朝藤さんに伝えておいた。

8時5分には部屋を出た。

「朝藤さんパスポートを返して頂戴」私が気付く前に他の方が言ってくれてパスポートが返却され、全員が揃ったところでバスに乗り込んだ。今日は窮屈な1ボックスに2人掛けである。狭いので手荷物やカメラの置き場に困った。今朝は珍しく星空で、まだ太陽が上がってこないけれど今日は良い天気になりそうだ。

「ドーブラエ ウートラ 今朝は快晴になりました。こんなことは長い冬の間の4ヶ月間で滅多に無いことです。皆様の普段の行いが良いからですね」ナターリャが挨拶をする。昨晩男性ガイドに代わったから今日は来ないのかと思っていた。

「今日は午前中世界遺産になっているサンクトペテルブルグ歴史地区を観光します。時間が早い関係で最初にピョートル大帝の騎馬像を見学して、聖イサアク大聖堂の中に入ります」

バスを降りると9時50分過ぎに太陽が昇り始め、聖イサアク大聖堂の屋根とドームをオレンジ色に浮き上がらせている。大聖堂の前はピョートル大帝の騎馬像のある大きな公園で、10cm程の雪が一面に積もっている。雪掻きがされた公園から大聖堂の写真を撮り、公園の中心部まで歩いた。風が無いからフードは煽られないけれど、手袋無しでは歩けない。野鳥の囀りがよく通る。野鳥は皆暖かな国へ渡って行ってしまうものとばかり思っていたが、ロシアにはいろんな野鳥が飛び交っている。

「鈴木さんロシア帽どうして被らないのですか」と朝藤氏

「今日はモスクワに移動だからスーツケースに入れちゃったんですよ」と答えると

「お似合いなんだし、ここで被らなきゃ意味が無いですよ」

「明日から被ります」するとそれを聞いていた御婦人が

「そうよ勿体ないですよ」と合いの手を入れていた。

「青銅の騎士は、ピョートル大帝の騎馬像です。ここネヴァ川左岸の元老院広場に立つ騎馬像は、1833年にロシアの作家プーシキンが、この騎馬像を題材に長編叙事詩『青銅の騎士』を発表したことで有名になり、この像自体もこの名で呼ばれるようになりました。

建設はエカチェリーナ2世の命により1770年に開始され、おもにフランスの彫刻家エティエンヌ・モーリス・ファルコネによって作られ、1782年に完成しました。台座の右側にラテン語とロシア語、そして日本語で[ピョートル1世へ、エカチェリーナ2世、1782年]と書かれています。1785年に完成祝いの式典が盛大に行われました。通常の騎馬像と違い、本体だけでなく台座も特徴的な形をした芸術品として高く評価されています。台座に使われたのは[雷の石]と呼ばれた巨大な花崗岩です。フィンランド湾から6km内陸に入った地点で発見され、2年もの年月をかけ大変な苦労をしてこの場所へ運び込んでから、現在の形に造形されました。台座の重量は1,600tと言われています。

青銅の騎士が無事である限りは、サンクトペテルブルクは安泰であるという言い伝えがありまして、第二次世界大戦中の900日にわたるレニングラード包囲戦(1941~1944年)では、この像は台座ごと木枠と砂袋で被われました。この言い伝え通り[青銅の騎士]は無事で、当時のレニングラードもドイツ軍の占領からは免れました」

変な格好の台座に格好いい騎馬像が真っ青な空にいきり立っていた。来た雪道を戻り、聖イサアク大聖堂に向かった。まだお日様は完全に上がらず、大聖堂の上から3分の2位までを照らしている。

[聖イサアク大聖堂]は、市の中心にあるロシア正教会の大聖堂である。

ドームの高さは101.5m。[聖イサーク大聖堂]、[聖イサーク寺院]とも表記される。大聖堂の名称は、ピョートル大帝の守護聖人、ダルマチアの聖イサアクに由来する。

ピョートル大帝の時代にヴァシリエフスキー島に初代の[聖イサク教会]が建設されたのが起源とされる。その後、1717年に元老院広場(現在のデカブリスト広場)に移ったが、軟弱な地盤に加え、落雷によって焼失した。エカテリーナ2世の勅命でイタリア人建築家アントニオ・リナルディにより再建事業が開始されたが、未完成に終わり、パーヴェル1世が事業を引き継いだ。現在の聖イサアク大聖堂はアレクサンドル1世の時代に建造されたもので、フランス人宮廷建築家オーギュスト・ド・モンフェランの設計による。モンフェランの監督下、1818年から1858年まで、40年の長きにわたり工事が行われた。ロシア革命後は、ソビエト政権の下で博物館となった。他のサンクトペテルブルクの建造物同様、第二次世界大戦で危機に見舞われた。独ソ戦におけるレニングラード包囲戦では、聖イサアク大聖堂の黄金のドームはドイツ軍にとって絶好の標的とされたため、ソ連側はドームを灰色に塗装し直した。ソ連崩壊後、大聖堂としての活動を再開し、祭日における奉神礼が行われている。

聖イサアク大聖堂は、従来のロシア・ビザンチン建築様式(ギリシャ十字の平面プラン、中央部に巨大ドーム、四方に小ドームを配置する)を基本に新古典主義様式によるファザードで建設された。彫刻によって覆われた戸は、フィレンツェのバティステロ・ディ・サン・ジョヴァンニの手によるものである。壁柱や床、彫像は様々な色彩の花崗岩や大理石を使用している。

男性は帽子を脱いで大聖堂内に入った。高い天井の壁という壁に聖人達の絵が描かれていた。同じ教会ながら、ヨーロッパの教会とはどことなく雰囲気が違う。20分程見学し、信者の邪魔にならないよう外に出た。

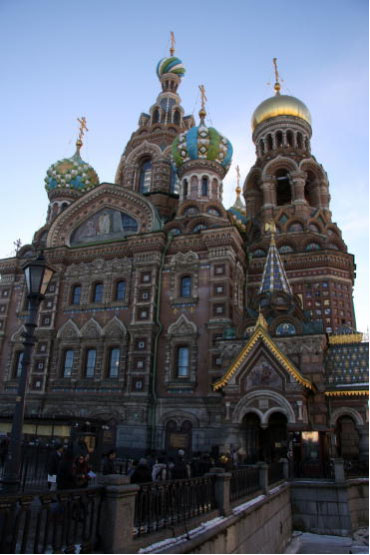

次ぎに向かったのは[血の上の救世主教会]である。

[血の上の救世主教会(スパース・ナ・クラヴィー教会)]は、ロシア正教会の聖堂である。公式名は、ハリストス復活大聖堂。[血の上の教会]の名称でも知られる。

この名称は、1881年3月13日のロシア皇帝アレクサンドル2世暗殺によるもので、教会が建てられた場所は、皇帝遭難の地である。塔の高さは94m。

ロシア皇帝アレクサンドル2世は、[解放皇帝]と呼ばれ、農奴解放を初めとする[大改革]を行ったが、次第に反動化していった。同時にナロードニキ運動の急進化に伴い、ナロードニキの一部はニヒリズム、テロリズムに走り、1881年3月1日ついに皇帝もテロの標的となって斃れた。

教会の建立は、アレクサンドル2世の跡を継いだアレクサンドル3世によって先帝を弔うために、グリボエードフ運河の河畔で、アレクサンドル2世終焉の地に建設された。この地はグリボエードフ運河がモイカ川から分流する地点にあり、モイカ川がフォンタンカ川から分流する地点にも比較的近い。建設資金は、帝室であるロマノフ家のほか、広く一般の献金によってまかなわれた。工事は1883年に着工されたがアレクサンドル3世在位中には完成せず、教会の完成を見たのは次のニコライ2世の治世に入ってから13年目の1907年である。血の救世主教会の建築は、一般にサンクトペテルブルグにおける他の建築とは様式が異なる。

ペテルブルクの主な建築物が、主としてバロックおよび新古典主義様式なのに比べて、この教会の建築がロマンチックなロシア・ナショナリズム、中世のロシア建築の影響を色濃く受けている。確かに玉ねぎのような形状の屋根や無数のモザイク画に彩られた壁面を見たとき、一般にモスクワの聖ワシリイ大聖堂(生神女庇護大聖堂)や、17世紀のヤロスラヴリの教会建築を思い起こさせる。ピョートル大帝以来、西欧化を推進してきたロシアにおいては、建築においても伝統的なロシア様式が否定され、ヨーロッパの建築様式が主流となっていた。聖ワシリイ大聖堂と比較すると、全体の構成のより自由な点や優美さなどはロシア的なものとは異質で、ペテルブルグの建築である。

血の上の救世主教会は、アレクサンドル2世の暗殺というロマノフ家にとっての悲劇がきっかけになって建立されたため、『聖書』の中から悲劇的な要素の強い主題とした面積7,500㎡以上のモザイク画によって壁面が装飾されている。その一方で、教会は無数のトパーズ、青金石(ラピスラズリの原料)および他の半貴石で飾られていて豪奢な印象を与えている。当時のロシア最高の芸術家たちによって設計された。外壁は、レンガ、モザイク画、タイル、大理石によって覆われている。教会には計9つの玉ねぎ型のドームが林立しているが、いずれも外側は明るい色合いによる表現が追求され、金色やエナメルによる塗装が施された。ファザードも教会内部同様、モザイク画が多く用いられ、ヴァスネツォーフがロシアの伝統様式で描いている。教会の内側の壁と天井は、複雑かつ詳密なモザイクで完全に覆われている。このモザイク画は厳密なイコンの様式にのっとり聖書の場面を表現している、内陣中央の丸天井には、[全能者ハリストス]に大天使たちが従っている。教会の建設には、当初360万ルーブルが予算として計上されたが、結局460万ルーブルの巨費を費やした。

奇抜すぎる建物を目にして、いきなりディズニーランドにでも来たような錯覚をした。ナターリャに

「ディズニーランドを真似たのですか?」と聞くと

「この建物の方が先に出来ていました」とさげすまされてしまった。

幸い好天に恵まれ、建物の写真はよく撮れた。形と色彩、9つあるそれぞれの塔に工夫が施してあり、教会というよりも宮殿のように思えた。第二次世界大戦中は野菜倉庫として使われたこともあるというが? 破壊された後、27年に渡る修復工事を完了しモザイク博物館として公開されている。 ミサが行われている最中だというので境内を散策し、空くのを待って、団体特権で教会内を見学できた。教会の中は柱から天井に至るまでモザイク画で埋め尽くされ、吊されたシャンデリアが際立っていた。聖イサアク大聖堂と造りは類似しているが、血の上の救世主教会の方が豪華さを誇っている。

サンクテペテルブルグでの予定の観光は終了である。

バスに乗ってレストランへ。小菅氏は一人でいつの間にかワインは飲み干していた。いつものように私はビール、小菅氏は要らないと言い、小林氏はお湯割りのヴォッカを注文して、ペットボトルの焼酎を持ってきたことも忘れていなかった。

今日のメニューはロシア風壺焼き。[ガルショーク(深鍋を意味する)]は、深めの陶器(壺)にあらかじめ火を通した食材を入れ、パン生地で蓋をしてオーブンで蒸し焼きにしたもので、きのこが入っている物はグリヴィーもしくはグリバーミ(きのこを意味する)という。ロシア式餃子ともいう。

《 先ずパン生地を作る。きのこのサワークリーム煮を作り、マッシュルームは縦4つに切り、しめじは小房に分け、玉ねぎはみじん切りにする。鶏肉は1.5cm角に切り、塩、こしょうで下味をつける。鍋にバターを熱して鶏肉、玉ねぎ、マッシュルーム、しめじを炒め、小麦粉をふってさらに炒め、牛乳、自家製サワークリームを加えてよく混ぜ、塩、こしょうで調味し、弱火で7~8分煮て火を止める。パン生地を、打ち粉にした台にとって4~6等分し、使用する器の口径よりひとまわり大きく丸くのばす。壺風の器にきのこのサワークリーム煮を入れ、器の縁に溶き卵をぬり、パン生地をかぶせて手でしっかり押さえる。かぶせた生地にも溶き卵をぬり、210℃に熱したオーブンで約12分焼く 》

壺にふわっとした、パンのような帽子を被せてきたものが出てきた。これなに?[ガルショーク]だそうだ。怪訝に思っていると朝藤さんがきて説明してくれた。食べ方は蓋のパンをスプーンで砕いて壺の中に入れる。きのこのクリーム煮を、からめながら食べるのである。パンが柔らかくならないうちに食べ始めてしまった。まあまあ美味であった。のんびり食べていたら、ボーイがきて、半分以上も肉団子が残っているのにさっさと片付けられてしまった。小林さんと奥さんの壺にもまだ沢山入っているのに持って行かれて憤慨していた。その後野菜サラダが出、昨日の夜と同じような柔らか甘いデザート、それに珈琲か紅茶である。一人に1本ずつ350mlのペットボトル水入りがついていた。

食後に1時30分迄、時間調整の為の土産屋へ案内された。この店はルーブル、米ドル、ユーロの他カードでも買物が出来、2割引にしてくれるという。小林夫人は友人へのお土産を買い漁っていた。ここでも[ロシア帽]を売っていたが、既に買ってしまった後だし、仕方なく店内をぶらついた。 折角ロシアに来たのだから、何か一つ記念になる置物でも買おうかという気になり、[ファベルジェ風卵(インペリアル・イースター・エッグ)]が沢山並べてあるケースへ行くと、女店員が細々と説明してくれる。手にとって見せてくれたのは、ニコライ2世が、皇后や母后のために金細工師のピーター・カール・ファベルジェに特別に注文して作らせた、美しく精緻な美術工芸品のレプリカである。大相撲の優勝カップと同じような台座に、真っ赤な卵が縦に乗っている。台座と卵は金のモザイクで包みこまれている。卵は縦に割れて、その中に、やはり赤い花籠の中に雌しべが宝石?を包む花々が据えてある。花籠は磁石になっていて取り外しが出来る。卵の直径は6cm、高さは7.5cm、全体の高さ14cmで、値段は日本円で28,000円だという。2割り引してくれると言うことだが、ここは私の腕の見せ所、20,000円にするように粘ったら、OKとなった。ルーブルが使い切れそうも無いから165RUB(4,009.5円)を払い、残りは日本円で16,000円支払った。我が家のガラスケースに又一つお宝? コレクションが増えた。

2時にプルコヴォ国際空港に着いた。途中ナターリャが

「17日から3日間、ペテルブルグのガイドをさせて頂きました。日本のお客様は世界一だと思います。時間ぴったりに集合して下さるし、マナーも素晴らしい。私はとても勉強になりました。名残惜しいです」などと挨拶をしてくれた。チェックインした時は機の窓側の席は満席で、4人がばらばらの通路席だった。出発ゲートでナターリャと別れた。

「これから出国審査に向かいます。パスポートと、入国のときに渡された半券は一緒にしておいて下さい。e-チケットは要りません」と朝藤氏、

セキュリティーチェックはかなり厳しく調べられ、3度も電磁ゲートをくぐらされた。つい忘れてカードや現金を胴巻きにしていたのが探知されて、外してX線検査に廻されたりで散々だった。小菅・小林御夫妻も何回も電磁ゲートを行ったり来たりさせられていた。朝藤さんはもうスリッパに履き替えて空港内を闊歩している。

「出発ゲートが代わるかも知れませんが、取り敢えず6番ゲート前でお待ち下さい」と言われ、BARで缶ビールを買ってきて飲んで待った。国内線はアルコールサービスが無いので、機内で飲む分も買っておいた。小菅氏は喫煙コーナーを探すのにロビー内を行き来していて

「ロシアの空港には喫煙コーナーが無い、遅れているよ」と御不満のようだった。ここでも奥様はお土産を求めて忙しそうに動き回っていた。

SU-019便は定刻通り15時25分に出発した。軽い機内食とドリンクサービスがあって、定刻通り16時45分にモスクワの[シェレメーチエヴォ国際空港]に着陸した。

空港でマリーナと言う美人のガイドが出迎えてくれてバスに乗る。モスクワも既に夜のようにどんよりとした天気、街全体が雪景色である。

「ズドラースト ヴィチェ(こんにちは)、お疲れ様でした。私は今日から3日間モスクワでガイドを致します[マリーナ]と申します。宜しくお願いします。サンクトペテルブルグは如何でしたか? ここからホテルまで約1時間30分掛かります。簡単に自己紹介させて頂きますがその前に何かロシアのことで聞きたいことがありますか?」とバス内を見回す

「ロシアは外は寒いのに美術館とかホテルは何であんなに暖かいのですか?」前の席の御婦人が質問した

「ロシアは町全体がセントラルヒーティングになっています。都市部では発電所などからの廃熱によるスチーム供給で、家中に配管がしてあリ暖められています。部屋の広さに応じて料金が異なりますが安いです。建物内に大きなボイラーがあり、そこで沸かした温水を各戸に届ける方式です。外は-3℃でも、私たちのマンションの中は28℃で、半そでで過ごせます。 私は7年前名古屋の日本語学校に留学しておりました。初めて経験した名古屋の冬の寒さと強い風に閉口しました。外は青空で明るい日差し、天気予報の気温は+10℃ですからロシアなら散歩日和です。ですが、外に出ると骨まで氷りそうな冷たい風なので、とてもじゃないけど、外を歩く気になれませんでした。名古屋では外も大変でしたけれども、家の中はもっと大変でした。なぜならば、セントラル・ヒーティングの入ってない家には住んだことがなかったからです。最初は、寒いのは留学生会館だけかと思いましたが、日本人の友達が住んでいる田舎の家に泊まったとき、違うことがわかりました。朝、布団の中で目を覚ますと、自分の吐く息が白く出たのがショックでした。日本に行くと風邪を引くと言われました。日本の方が気温が高いのに、日本人は厚着して節約して寒さに震えながら、狭い部屋で石油ストーブとコタツにあたるのが古くからの習慣で、それが当たり前なのが理解できませんでした。『ロシアの家はどこへ行っても(玄関もキッチンもすべての部屋も)暖かいですよ』という話を日本人の友達にしたら『勿体ない』と言われました。

11月の前半から寒くなり。12月以降は、外はもっともっと寒くなり、-30℃になることもありまして、寒い季節は4月ぐらいまで続きます。ですから、せめて室内だけでも暖かくしないと、ロシアは暮らしづらくてしようがないと私は思います。

一年日本で過ごしてからロシアに一時帰国をしました。寒がりの私のために母はいつもより毛布を多めに用意してくれました。私がそれを使おうとしないので『寒くないの? めずらしいね』と母が驚きましたので、『日本で鍛えられたから』と逞しく答えました。

モスクワは風はそれほど強くありませんから、気温が低くても名古屋よりは過ごしやすいんですよ。古い建物でも二重窓などで家全体を暖かくしています。

石油ファンヒーターやストーブは日本独自です。ロシァでは販売禁止ですし、灯油等は売っておりません。ちなみに日本は量は分からないですが、世界第一位の灯油輸出国なのを皆さん御存知でしたか? 先進国からみたら家の中で石油を燃やすのはナンセンスです。火災の危険、酸欠、一酸化炭素中毒、揮発性物質、排気ガス等を考えれば、豊かな日本で未だに家の中で石油を燃やしているのかと驚かされます」全員が納得したようだった。

マリーナの話の後、朝藤さんが

「モスクワに無事着きました。今日はこれからレストランに寄って、魚料理の夕食となります。食後バスはホテルの裏口の玄関に到着します。ホテルに参りましたらパスポートを回収致します。出国の半券も必要です。部屋割りが済みましたら各自でスーツケースを持ってお部屋にお出で下さい。水回り、その他不具合が御座いましたら、ロビーに私がおりますから仰って下さい。バスが着いたのと反対側に正面玄関が御座いまして、玄関を出て路沿いに右に5分程歩くと24時間営業のコンビニが御座います。皆様がお部屋に落ち着きました後、私もコンビニへ参ります」

レストランの夕食では軽くビール、小菅・小林氏はヴォッカを注文。例によってパン2切れにバター、野菜スープの後は[フォルシュマーク(炒めニシン料理)]という刻みニシンにマッシュポテト・玉葱のみじん切りを加えたものにライスが皿に盛られて出た。デザートの後珈琲か紅茶、簡単な食事だった。

ホテルには21時頃付いた。

「フロントは1階です。明日朝の食堂はこの階ロビーの左奥です。午前7時からオープンしています。部屋番号を仰れば中には入れます。出発時間は午前9時と致します。明日の指定席は誰々さんでお願いします」と朝藤氏。

小林御夫妻は2階で、私達は5階と部屋が別れた。荷物を置いたら直ぐ降りてきてコンビニへ行きましょうと決めた。小菅氏が玄関の外でタバコを吸う間ロビーで待っていると、朝藤さんが

「鈴木さんのお部屋と小林さんの階が違ってしまいましたよね? ちょっとお待ち下さい、今調整してみます」とフロントに行き数分して戻ってきて

「小林さんの隣の部屋が空いておりました。キーを交換致します」と便宜を図ってくれた。私共は204号室、部屋が隣になったことを小林氏にも伝えた。

荷物を置くと、完全装備に身を包み4人で雪道をせっせと歩いた。モスクワも積雪も10cm程度、人の歩く幅だけは雪が掻いてあり塩が撒かれている。5分と言うことだったが、10分近く歩いた所にコンビニの看板があった。入り口ドアの金属の棒状の取っ手を引いて中に入る。次の人の為に内側の取っ手を抑えてあげると、熱つかった。それだけ暖房が効いているのだ。中はそれこそ28℃もあるのだろう。コートを着たままで、大きな買い物用手押し車を押して先ずビールのコーナーへ行き500ml缶[1本180RUB(437円)]を6本、ワインコーナーでは格安の銘柄の違うワイン[1本750RUB(1,823円)]を3本、3泊だからと、ヴォッカじゃ度数がキツすぎるからウイスキー360ml「500RUB(1,215円)」を買う。小林御夫婦は友人の土産物探しで忙しい。

入浴後に「進ちゃんBAR」で軽く一杯ということで別れた。

ロシァのホテルは3星クラスかな? 幾らかランクが上のようで、電気湯沸かし器と冷蔵庫が付いていた。スリッパと歯ブラシは無い。冷蔵庫を使用するには5,000円のデポジットを払わなければならないというので止めにした。缶ビールはある程度冷えていたが、風呂に入る間だけでも冷やした方が美味しいので、10cm程開いた窓の外の窓枠部分(下に向いて傾斜している)に取り敢えず今晩の分だけ、器用な小菅氏に3本を出して貰った。

雀の行水の如く入浴を終え缶ビールを取り出した。外の気温は-15℃であるから冷凍室より温度が低い。氷る寸前のビールは冷たすぎて味などは分からない。小菅氏が風呂から出て、ビールを少々飲んでワインを開けた。私が持っているスイスアーミーナイフが役に立つ。1本目はコルクを引き抜くのに歯を食いしばって苦労して開けていた。小林氏が参加する。ビールの冷たさに

「何処で冷やしたんだい?」と聞くから窓枠を差して

「天然冷蔵庫」と言うと

「頭が良いね」と絶賛。

「これ余り美味しくないね。そちらのワイン、開けてみない」そこで2本目を開ける。電気湯沸かし器で湯を沸かす。小林氏はお湯割りのウイスキーを飲むのだ。朝から逐次飲んでいるから胃が麻痺してしまったのか? かなりの量のアルコールを飲んだものである。12時になったので小林氏はお帰りになった。