第3日 1月19日(木曜日)

午前4時(日本時間だと午前10時)には目が覚めてしまい、小菅氏の睡眠の妨げにならないよう洗顔、髭剃り、歯磨きをしてしまう。5時過ぎに小菅氏が起き出し先ずトイレに行って一服である。私は電気を点けて机に向かって日記を付けてしまう。アメリカのトランプ大統領の就任式は明日なので気になるから、言葉は分からないが映像だけでも見たいと思いテレビを点けた。

6時5分前に小林氏に電話を掛けると、

「朝の運動中なので終わり次第に参ります」との返事だった。小林氏がお越しになる前に窓の外で冷やして置いたビールを小菅氏と飲んだ。一瞬で目が覚めた。私はいつもの習慣で、パスポートの所在を確認したが、貴重品を入れた胴巻きにもないし、ジャケットのポケットにも無い。

「何処へ入れちゃったのかなあ?」独り言を洩らすと、

「何を探してるんだい?」と小菅氏が聞く

「パスポートが何処にも見当たらないんだよ」すると小菅氏が

「ホテルに預けちゃったんだから俺のも無いよ」と教えてくれた。

小林氏の来場で、よそ様には言えない朝の宴会が始まる。

7時30分にレストランへ行く。お三人は昨日とほぼ同じ料理の中からピックアップし朝食をしっかり食べていた。食前酒の効果か私もそこそこお腹に詰められた。

今朝からバスの前列2列までは朝藤さんが名前を読み上げた人が座ることになった。その後ろの席は自由にワンボックスを使える。

9時15分には全員がバスに乗り込んでいた。ナターリャの挨拶である。

「ドーブラエ ウートラ もう覚えましたね? 昨日は早くホテルに戻ってきましたからゆっくり休めましたでしょうか? 今日はエミルタージュ美術館を午前は本館、午後は別館に分けて6時間たっぷり観賞致します。昼食は本館1階のカフェで各自お召し上がり頂きます。夕食は街のレストランとなり、その後マリインスキー劇場に向かい〈バレエ、白鳥の湖〉を観賞頂きます。エルミタージュ美術館について概略を説明します。

サンクトペテルブルクにある[エルミタージュ美術館]は、メトロポリタン美術館、ルーヴル美術館と並ぶ、世界三大ミュージアムのひとつです。

建物自体が世界遺産であり、ロシア最大の国立美術館、ロシア旅行の目玉となっています。2015年の入場者は3,668,031人で、世界で第9位でした。

エリザベータ女帝以来ロシア皇帝歴代の宮殿であった冬宮と、これに増築された小エルミタージュ、劇場、旧エルミタージュ(いずれも18世紀後半)、新エルミタージュ(1851年)の五つの建物からなり、それぞれが廊下で結ばれています。

ロシアのロマノフ王朝の女帝エカテリーナ2世が、1775年に自分専用の隠れ家(エルミタージュとはフランス語で[隠遁者・世捨て人の部屋]という意味である)として展示室を建てたのがこの美術館の起源です。この時すでに3,926点の絵画が収集されており、これを核にコレクションが進められ、その後、歴代のロシア皇帝が美術品を収集し、1917年のロシア革命後は、文化遺産の保護と国家への譲渡に関する法令により、収蔵品はますます増大しました。貴族・商人から没収されたコレクションも集められました。冬の宮殿の全体の建物を含めて統合し、巨大な国立ミュージアムとなりました。展示室数は1,500以上になります。すべてを見て回ると20kmを超える長旅となります。総収蔵品は約300万点[6部門・原始文化と美術、古代世界の文化と美術、東方諸国の文化と美術、ロシア文化、西欧美術、コイン・メダル]に分けて収蔵展示されているため、全てを詳しく見るのは困難で、何日も必要とします。

エルミタージュは非常に複雑な施設で、パリのルーヴル美術館以上に迷いやすい構造ですから、必ず館内地図を参照しながら進み、もし迷ったら[大使の階段]に戻るか、1階にしかないトイレとカフェを目標になさって下さい。

なお、2015年現在、印象派以降の絵画は、新別館(ブランチ館)に移動しました。宮殿広場を挟んだ向かいにある旧参謀本部ビル内にあります。いったん本館を出て、歩いて別館に行きます。近代西欧絵画がじっくり見られます」

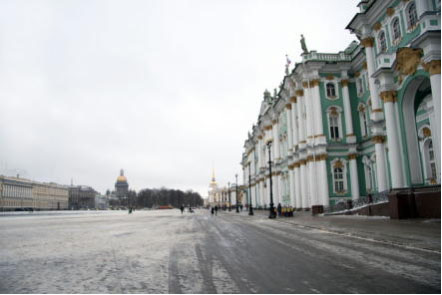

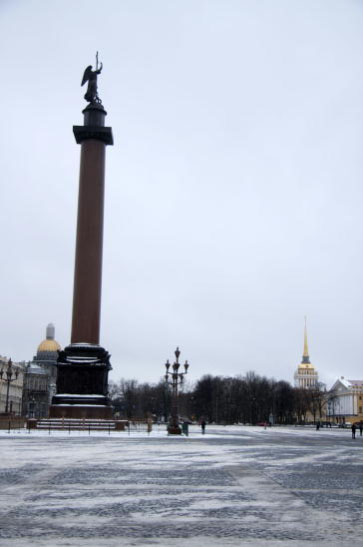

エルミタージュ美術館はサンクトペテルブルグの中心・ネヴァ川(ロシア北西部のラドガ湖からカレリア地峡を経てサンクトペテルブルグ市内を流れ、フィンランド湾に注ぐ全長約74kmの川である。1963年8月21日には、この川に旅客機が不時着水したことで有名)河岸の[宮殿橋]を渡りきった傍にある。ホテルから20分ぐらいで到着した。美術館の説明が終わり、バスを降りると宮殿に囲まれた[宮殿広場]の中央に1834年ナポレオン・フランス戦争でロシア帝国が勝利したのを記念した、戦勝の勝利を讃えて建てられた高さが47.5m、重さ600tという一枚岩の大理石で造られた[アルクサンドルの円柱]が聳えている。

頂上に立つ天使アレクサンドル1世は、ヨーロッパにもたらされた平和を象徴するものであるとか。宮廷広場前は白とブルーの冬の宮殿エルミタージュ美術館、後方に旧参謀本部の黄色い半円形の建物に囲まれている。

この広場では血の日曜事件(虐殺事件)・十月革命など歴史的事件が起きている。広場には一面に8cm程のパウダースノーが積もっていて、人が歩くところは雪が掻いてあり、塩が撒かれている。

美術館は10時30分開館である。広場でナターリャがチケットを買ってくるのを待って、10時40分に入館した。美術館の中も25度位になっていて温かい。先ずクロークへ案内された。コート類を預けようとしたが、一人しか居ない係員の老女が、ロシア語でなにやら叫び、コート類を受け取ってくれないのである。ナターリャを呼んできて通訳して貰ったら、

「団体はコートを纏めろ、カバン類はA4サイズ以下のものに限り持ち込める」と言っていたのだ。続々観光客が入ってくるのに一人で裁くのだから時間が掛かった。

「写真撮影はOKですが、フラッシュと三脚は禁止です。館内についてはイヤホンで説明しますからチャンネルを1に合わせて下さい」

ナターシャが館内の概要を話しながら歩き始めた。

「エルミタージュ美術館は、宮殿として実際にエカテリーナ2世をはじめとするロシア・ツァーリ皇帝の住居でした。ここが世界三大ミュージアムとともに世界三大宮殿のひとつとされているゆえんです。起点は、幾多の歴史の舞台として登場した大使の階段(ヨルダン階段)です。

この階段はラストレッリにより造られたロシア・バロック建築の極致であり、館内で迷った際の指標にもなりますので迷子になった場合は冬宮一階のここに戻ってきて下さい。トイレはこの階段近くにある1カ所だけです。食事をする場所も一階にしかありません。スタート地点だった大使の階段に向かって右側にカフェがあります。昼食は午後1時30分からこのカフェでお取り頂きますので、迷ったら[カフェ]と聴きここでお待ち下さい。

この広大なミュージアムを巡るには、いくつかの注意点があります。展示室や収蔵品が膨大なため、行きあたりばったりでは訳がわからなくなり、気力体力を消耗し一部分しか見られないということになります。ガイドブックなどで好みの作品を決めておき優先して回るのがベターですが、特に優れた作品を順に御案内しますから、私と御一緒なさり見学されても結構です。大使の階段を上り冬宮2階を中心とした宮殿装飾を見て回ります。

必見の部屋は、孔雀の時計のあるパヴィリオンの間、謁見に使われた大玉座(聖ゲオルギー)の間、女神とピョートルが描かれたピョートル大帝の間、銀器の展示室でもある紋章の間、300人の肖像画がある1812年祖国戦争の間、美しい孔雀石の間、ロココ様式の着替えの間(ブドゥアール)、黄金の客間、ニコライ2世の図書室などです。各部屋の家具、装飾小物、天井画、額入り絵画、シャンデリア、モザイクの床などどれをとっても芸術品といえます」

宮殿内はエカテリーナ宮殿とまではきらびやかではないが、ナターシャの説明通り絢爛豪華、開いた口が塞がらないというほど見事な内装であった。いの一番に入ったのは 孔雀の時計のあるパヴィリオンの間であった。金色が艶やかなこの時計はテレビで見たことがあったから直ぐに判った。

「皆様はラッキーですよ。昨年の2016年4月8日に「パビリオンの間」が、1ヶ月半ぶりに新装オープンしたばかりです。ここは名実共に美術館のシンボルです。世界最大の貴重なからくり時計「クジャク」があります。

時計はイギリスの有名な宝飾家ジェームズ・コックスが1770年代に制作したもので、イギリスで制作されたものをポチョムキン公爵が買い付け、エカテリーナ2世にプレゼントしたものだといわれています。時計は現在でも動き、クジャクは羽を広げ(約4m)左に半回転し、雄鶏はコケコッコーと泣いて羽をばたつかせ、フクロウはゆっくりと瞬きます。1時間ごとにからくりが作動し、時を知らせることができますが、今は、時計自体を動かすのは特別な場合に限られています。ペテルブルグに搬入されたときには、解体して搬入されたため、仕組みが複雑すぎて、組み立てることができず放置されていました。1792年にロシアの機械工学者クリービンが組み立てて初めて動くようになりました。時計脇のテレビ画面では、からくり時計の動く様子が常時映されています」

ナターシャの説明をイヤホンで聞きながら、(かつての有名画伯の[絵]を撮影するのに夢中の余り内容は上の空)皆さんにはぐれないように付いていった。部屋ごとに国別に画家の[絵]が飾られていた。ナポレオン戦争に参加した、300人の将軍たちの肖像画が飾られた部屋は圧巻だった。

「エルミタージュ美術館の大きな魅力は、イタリア美術のコレクションです。

中でも一番の人気は、やはりレオナルド・ダ・ヴィンチの『ブノワの聖母』(ベヌアの聖母)・この作品は若き日のレオナルドの最初の聖母子画で、彼が女性を描いた作品としては最も柔らかい表情で親しみやすい顔立ちをしています。そして『リッタの聖母』の二作です。非常に数少ないレオナルドの絵画作品を複数所蔵するのは、ルーヴル美術館(4点)とウフィッツィ美術館(3点)に次ぐもので、エルミタージュの実力を示しています。ラファエロの『コネスタービレの聖母』と『聖家族』も見逃せません。

これら巨匠達の描いた聖母や聖家族の画を見れば、時を超えて、敬虔な気持ちに浸ることができます。次に有名な作品としては、ティツアーノの『悔悛するマグダラのマリア』と『ダナエ』、ジョルジョーネの『ユディト』、カラヴァッジオの『リュートを弾く若者』、ティントレットの『洗礼者ヨハネの誕生』、メルツィの『婦人の肖像』、フラ・アンジェリコの『聖母子と天使たち』、フィリッピーノ・リッピの『礼拝』、ミケランジェロの『うずくまる少年』などの素晴らしい作品があります。これらの作品は、すべて旧エルミタージュ2階のダ・ヴィンチの間とラファエロの間の近くにありますので、イタリアのルネサンス期の美術を存分に楽しんでください」

ナターリャは部屋の中央で説明を続けるので、その絵が何処に飾ってあるのか判らないまま次の部屋に移ってしまう。有名画家の有名な作品を撮影するのには、額のガラスに反射する窓からの光や電灯の光と自分を映らないようにすることで、正面から写すという訳にはゆかない。私の写真を見る方はそこの処を御理解頂きたい。 「エルミタージュ美術館が特に多く集めているのが、フランドルやオランダの絵画です。皆さん、エミルタージュ美術館がこんなに空いているのは滅多にありませんよ。夏の美術館ですと、この10倍以上の人でごった返しておりますから、ゆっくり絵の鑑賞どころではありません。今の時期に来られた皆さんは観光通といえます。開館と同時に入館したのも幸いしました。

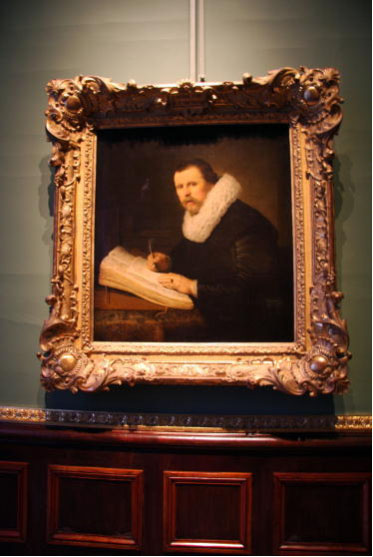

この部屋はレンブラントの作品が20点以上展示されている、エミルタージュで一番人気のある[レンブラントの間]です。たっぷり時間を掛けて説明致しますから充分御鑑賞下さい。『学者』、『フローラに扮したサスキア』、『老ユダヤ人の肖像』、『イサクの犠牲』、『天使のいる聖家族』など印象的な作品が並んでいます。

特に『ダナエ』は、1985年に観客から硫酸をかけられるという事件が起こり、修復されたものの傷跡が残っているいわくつきの名作です。そして、聖書の逸話に題をとった晩年の作品で、レンブラントの最高傑作ともいわれる『放蕩息子の帰還』が展示されています」

代表的な作品ごとに絵の前で解説してくれたのである。それにしてもナターシャは昨日のエカテリーナ宮殿内の細かな説明といい、美術館の絵についても実によく熟知しているものだと感心させられた。願わくば、もう少し日本語が上手ならなあと・・・・・。

「ルーベンス の『大地と水の結合』、『ペルセウスとアンドロメダ』も必見ですし、ヴァン・ダイクの『自画像』も見事です。その他、スペイン絵画としてはベラスケスの『昼食』、ゴヤの『アントニア・サラテの肖像』、エル・グレコの『使徒ペトロとパウロ』も見逃せません。北方ルネサンスの画家クラナッハの『女の肖像』と『林檎の木の下の聖母子』も逸品です。宮殿装飾や有名絵画だけでなく、エルミタージュにはまだ多くの見所があります。

数が多いのがエカテリーナ2世がお気に入りだった15~18世紀のフランス美術で、冬宮2階南側の展示室の多くを占めています。その代表的な作品は、フラゴナールの『内緒の接吻』、ヴァトーの『困った申し出』、ヴィジェ・ルブランの『自画像』などです。イギリス美術やドイツ美術の部屋もあります」

一通りの展示物を見て、明かり窓の天井がある古典絵画史の画廊に出た。

壁面に絵画が飾られ、2列に彫刻が並んでいる。この部屋での注目はアントニオ・カノーヴァ(1757年11月1日~1822年10月13日・イタリアの彫刻家。裸体を表現した大理石像が有名で、過剰に演劇的になり過ぎたバロック美術から、古典主義の洗練さに回帰する新古典主義の代表者である)の彫刻だ。ミルク色の大理石・数々の裸体彫刻が素晴らしく見事だった。

「この館のガイドはここまでですが、西欧以外では、古代エジプト関係をはじめ、シベリア関係、古代中近東関係、極東と中央アジア関係、ビザンチン関係、ユーラシア原始文化関係などの部屋があります。ロシアの子供達が絶対に必ず見るのは、1階出口近くにある古代エジプトの展示室にある[ミイラ]です。興味のある方にはおすすめです。カフェの側ですので時間調整にも良いでしょう。ここを出た左側にトイレがあります。カフェは右側です。食事をなさったあと、自由見学の時間を含めまして、出発は3時といたします。2時50分にカフェに集合して下さい。トイレの所の階段を上がりますと、日本の特別展示コーナーが設けられております。出発までのお時間に見学なさっては如何でしょうか?」

エジプトの展示物も結構揃っていた。ナターリャが言う出口近くの[ミイラ]を見に行ってみた。長さ2.5m・高さ幅1mもあろうか? ガラスケースに全裸(腰回りに白い布を被せてある)男性のミイラ(約168cm)が仰向けに寝かされている。腕も足先までもしっかりとした形を保ち、色は茶褐色だ。エジプトで見たミイラよりリアルであった。

カフェのテーブルを一人が確保し、先ずトイレにゆく。売店のガラスケースにサンドイッチが並び、レジの所のガラスウインドケースにはケーキ類が並んでいた。

朝藤さんが、サンドイッチの種類を説明してくれたので、私はハム・チーズサンドと瓶詰めのオレンジジュースを、他の三人も好みのサンドイッチと飲み物をゲットしていた。出発前の説明のときに

「アルコール類もありますか?」と朝藤氏に聞いたら

「あります」と答えていたが、美術館だけにアルコール類の販売はしていなかった。小菅・小林氏に

「がっかりさせて申し訳御座いませんでした」と謝っておいた。食事を済ませた後、出発の集合まで40分程あった。特別見たい「絵」というのはないし、第一その展示室まで辿り着けないと思ったから、日本の展示コーナーを覗いてみることにした。体育館ぐらいある大きな展示場に日本の匠が拵えた、しかも現在の作である[鎧・甲冑・刀剣]の他[陶磁器]類、数百点が並べられていた。日本に住んでいる私達が見たことのない素晴らしい陶芸品であった。ロシアに来て、日本の工芸品にお目に掛かるとは、いやはやである。

クロークから荷物を受け出し、防寒装備をしっかりして午後3時過ぎ本館を出て向かいの建物に向かって、雪を掻いた宮殿広場を突っ切るようにして8分程歩くと、両側から見える高さ1.2m程の立て看板が立っていた。これが[新別館(ブランチ館)]の入り口? 狭い所を入ると二つのビルの谷間のようで、階段を降りた地下? がクロークだった。ここも係員は一人しか居ない、他の観光客が殆ど居ないから閑散としていた。階段を上がったところに集合するように言われた。

「新別館(ブランチ館)は旧参謀本部の建物の東側の半分が、そっくりエルミタージュ美術館の別館として公開されています。2015年に本館3階から移動したばかりで旅行者にはまだ知れ渡っておりませんから19~20世紀のフランス印象派絵画とヨーロッパ絵画コレクションをゆっくり鑑賞できます。本館の混雑と比べたら雲泥の差の静けさです」

集合場所を進んで中へ入るとドアが開いていて、チケットをかざすと一人ずつ廻転棒をくぐれる。天井がガラス張りのビルの間の、神殿のような大きな階段を上がった。大きな扉を入ると照明の暗い大展示室で、真ん中を通路とした両側に、動物の剥製を吊したり、方々に配置して紙テープのような紐をいっぱいに飾り付けてある。[最新のオブジェ]だとか? その向かい側には訳の解らないバイク風? 乗り物が奇妙な形に配置されていた。そこを通り抜けると、フロアがあって、突き抜けて反対側にも行ける。

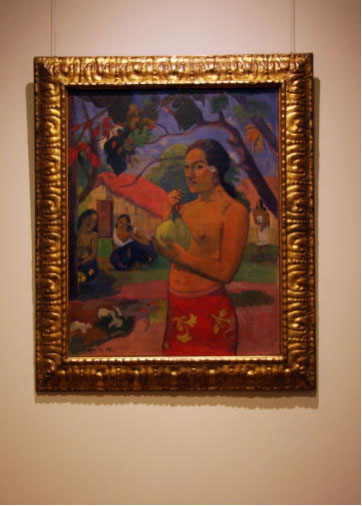

「帰りの出口について御案内します。今立っているところの両側に出られますが、必ず今通ってきたオブジェの部屋の方に出て下さい。そして今から1時間後の4時20分にクロークの荷物を受け出し、先程の集合場所にお集まり下さい。このフロアの右奥のエレベーターに乗り、最上階(3階)まで上がったところの右側の展示室から見学なさって下さい。こちらの美術館は現地ガイドが入ることが禁止されていますので、各自で見学なさり行動して下さい。いきなりマチスの絵画が3部屋に亘って展示されています。エルミタージュの誇る『ダンス』をはじめとするマチス・コレクション、カラフルでポップな色使いはまさに色の魔術師と言われています。続いてゴーギャン、ルノアール2部屋、ゴッホ2部屋、モネ、セザンヌ、ドゥガ、カンディンスキー、ピサロ、ピカソが4部屋・ピカソの作品は豊富です。キュピズム以前の作品も多くあります。最後の部屋がマチスとなっています。迷子になったらマチスの部屋を目指して下さい。それでは4時20分迄ごゆっくり観賞して下さい」

よくもこんなに世界的に有名な画家達の大作を沢山収集したものだ、と感激してしまった。ロマノフ王朝の富と権力が如何に強大なものだったか、そしてこの大作を収集する為に、国民の税金をどれだけつぎ込んだのか暴政ぶりも想像できた。

エルミタージュでは、もともとこの部門は主流ではないらしいが、私個人は印象派が好きなので、このコレクションは大いに見応えがあったし大満足だった。それにしてもギャラリーが少ない。我々ツアー客の他、数人しか見学に来ていなかった。

これを見られただけでも、寒いロシアに来た甲斐があった。

美術館を後にして、街の中心に向かい土産店に連れて行かれた。5時前なのに6階建てぐらいに高さが統一された両脇のビルはオレンジ色の電球でライトアップされていてとても綺麗である。

何処の店の入り口も狭く、中に入るとロシアの代表的な土産が所狭しと陳列されていた。スカーフや木を彫刻した民芸品等々沢山あったが、代表的なめぼしい3点だけ解説しておく。

[マトリョーシカ]ロシアの代表的な民芸品で木製の人形である。

木工品で有名な地で作られるものが名高く、その名が女性の名前マトリョーナの愛称形であるとおり,ロシア庶民の娘をかたどっていて,頭にはプラトークと呼ばれるネッカチーフを,身体にはサラファンと前掛けを着け,手には穀物の束,鎌,鶏などを持つ姿が極彩色であざやかに描かれるのが一般的である。人形の中に同じ絵の人形が、段々小さくされ10個程入っている。19世紀末、日本の入れ子人形の七福神をモデルに誕生したと伝えられている。ロシアではモデルになった人形のことを「フクルマ」(福禄寿)と呼ぶ。素材はボダイジュの木。モスクワ州とニジェゴロド州が産地として有名。

[ファベルジェ風卵(インペリアル・イースター・エッグ)]

は、アレクサンドル3世、ニコライ2世が、皇后や母后であるマリアとアレクサンドラのために金細工師のピーター・カール・ファベルジェに特別に注文して作らせた。美しく精緻な美術工芸品で、卵を開けると精巧な動物や馬車が入っていたり、ゼンマイ仕掛けで動く仕組みになっているなど繊細に、サプライズ (お楽しみ) と呼ばれる独創的な仕掛けが施してある。1885年から1917年の間に58個作られたとされているが総数には異説もある。現在、その所在が確認されているのは44個であり、約4分の1の14個が行方不明である。オークションに出品すると10億円の値が付くものもある。その一部がモスクワ・クレムリン宮殿の武器宮殿に陳列されている。2014年に1点がエルミタージュ美術館に移管された。

[琥珀の装飾品]琥珀とは樹液が長い年月をかけて固まったもののこと。黄色やオレンジなど、美しい色合いをしている。透明度も様々で、中に昆虫が閉じ込められていることもある。その琥珀が最も採れる生産地がロシアで、世界中の産出量の80%を占めると言われている。中でもロシアのカリーニングラードは琥珀の産地で、ロシア産の琥珀の90%はここで採れるので、ロシアの土産物店には大抵琥珀のアイテムを売っていて、日本よりも安く購入することができる。

私は折角ロシアに来たのだから、何としても[ミンクのロシア帽子]を買いたいと思って店内を物色したら、階段を降りたコーナーに毛皮の帽子が沢山吊してあった。可愛い女店員がいろいろ被るように促してくれ、私は以前中国で買ったミンクのロシア帽を被っていたので、それがミンクだというのは直ぐに判ったから被ってみると私の頭にぴったりだった。そこで階段を上がりナターシャを見付け、本物かどうかをチェックして貰った。

「この店の品物なら間違いありません。お買いになるのですか?」

「はい。85,000円と言われましたが割り引いてくれますかね?」と聞くと、女店員に確かめて

「この店では一切割引はしてくれないそうです。ウサギとか狐の毛なら三分の一で買えますよ」と教えてくれた。日本を出る時から買うことを決めていたからためらわず、レジに行きクレジットカードを出して会計する際に「ディスカウント」と言ってみたら、617RUB(1,500円)のマトリョーシカをオマケにくれた。

「どうせ呉れるならもっと可愛いのがいい」と突っぱねると、言葉が通じず823RUB(2,000円)のマトリョーシカをもう一つサービスしてくれた。 横で帽子を買うのを見ていた小菅氏の目は《此奴馬鹿じゃないの? 呆れてものが言えない》と言う軽蔑の眼だった。(因みに3月6日にカード会社からの差引金額は現地通貨額43,435RUB・85,584円・換算レート1.9704だった)

[ロシア帽(ウシャーンカ)]は、ロシアをはじめとする、零下数十度にもなる寒冷地で頭部の防寒のため着用される毛皮(ファー)の帽子である。

ウシャーンカとは[耳]の複数形を示しており、名前はこの帽子の特徴である耳当てに由来する。従って、コサック帽やアストラカン帽などの耳当ての無い帽子は基本的に[ウシャンカ]とは呼ばない。耳当ては通常上方へ折畳んだ状態で、付属の紐を頭頂部で結び固定されている。耳当てを使用した場合、耳や顎、後頭部が完全に隠れる。耳当てが顎に干渉すると首の動きが若干制限されるが、この場合は耳当ての紐を後頭部で結び合わせる。ロシア連邦軍の正式装備では、基本的に陸上部隊が灰色、海兵が黒。将校用のウシャンカはウサギ等の天然素材だが、兵卒に支給されるウシャンカの素材はアクリル製人工毛で[魚の毛]と揶揄されているが、安価で水や汗に強く、汚れても丸洗い可能など利点も多い。

この店でロシアのコイン(8種類)を集めようと思って、コインを見せながら「チェンジ・プリーズ」と頼んでみたがきょとんとしていて通じない。朝藤さんが傍に来て「どうしましたか?」と聞いてくれたので、

「私はいろんな国のコインを収集しているので、両替して貰いたいんですが」と話すと

「この国では両替はしてくれません。ナターシャさんに頼んであげますから、明日探して貰いましょう」

「お願いします」ということで今日の所は諦めた。

40分ばかり店内にて買い物をさせられて、レストランに向かった。

バスに乗ると小林夫人に

「お土産にマトリョーシカを買いましたか?」と聞いてみたら

「いいえ買いませんでしたわ」と仰るのでマトリョーシカを一つプレゼントした。

「あら宜しいんですか? 奥様のお土産になさればいいのに」

「以前ハンガリーで一番大きなのを買って帰ったんですけどね、『もうこんなもの絶対に買ってこないでね』って言われてきたんですよ」と手渡した。もう一つ残っている。家に持ち帰るかとも考えたが、私の二つ前の席にお婆さんと一緒にツアーに来ている小学校6年生の女の子が居たので

「此方にお出で」と呼びかけたら怪訝な顔をしている。

「マトリョーシカ買って貰った?」と聞くと首を横に振る

「このお人形をあげるから」と手渡しすると手を引っ込めてしまうのを

「ロシアに来た記念だから遠慮しないでいいんだよ」するとお婆さんが

「ほんとに頂いてもいいんですか? 有り難う御座います。由香ちゃんお礼を言いなさい」すると少女が

「有り難う御座います」と言ってくれた。

「ラッキーだったね」で、一件落着。

私がミンクの帽子を買ったのを見ていたツアーの女性が

「被って見せて下さいよ」と言うので紙袋から取り出してお披露目すると数人の御婦人方が

「よくお似合いですわ」と誉めてくれた。

「素敵な帽子ですね、ちょっと触らせて下さらない」と隣の女性。

「幾らしたんですか?」と隣の女性が被ってみせると

「あら!澄子ちゃんよくお似合いよ」すかさず小菅氏が

「85,000円もしたんですよ。頭おかしいですよね」

「わー! 凄い」後ろの男性は「帽子に8万円も掛けたの?」とバスの中は大賑わいとなってしまった。

レストランに入ると男性店員がコートを預かってくれた。6人掛けの席に座り飲み物を注文した。今夜のロシア料理は、ペリメニ(ロシア風の水餃子)だった。定番のパンが一人2きれ、最初にボルシチ風のスープが出、各々に皿に盛られたペリメニが出て、甘い柔らかなデザート、それに珈琲か紅茶というあっさりした夕食だった。

[ペリメニ]は、もともとはロシア料理ではなかった。ウラル地方・モンゴルから伝わった料理で、その土地を訪れていたロシア人が現地住民のブリヤート族からバンシー(パンの耳)という料理を教わったのが始まりといわれている。中国の水餃子とは違って、ペリメニは具を皮で帽子型に包むのが特徴的。小麦粉と卵をぬるま湯(または牛乳)で練って作った薄い生地に、牛肉か豚肉、子羊を細かくひいた肉に野菜を包み茹でる。通常は冷凍しておき、食べる直前に熱湯や煮立ったブイヨンに入れ、ペリメニが浮かんできてからさらに4~6分茹でる。塩・胡椒、タマネギを加えて調味するのが一般的である。地方によっては肉の代わりに魚肉やキノコ、カブ、ザワークラウトを詰めることもある。香辛料やクリーム類などの添え物をかけて食べる。ロシアのヨーロッパ方面ではバターやスメタナ[サワークリーム]が好まれ、シベリア方面ではからしや酢が好まれている。

6時45分にバスに乗る。劇場へのガイドは空港へ迎えに来た男性に代わった。レストランの直ぐ傍なのに、街の中を何回も右折してマリインスキー劇場前の広い駐車場に着いた。建造物は、サンクトペテルブルグ歴史地区と関連建造物群の一部としてユネスコ世界遺産に登録されている。 雪道を歩いて、高くて重い扉の中に入ると、中は温かく人でごった返していた。セキュリーティーチェックのあと朝藤さんの先導で階段を登る。

2階だというのだが数階分の階段を登った。ここでクロークへコートを預け、劇場の女性スタッフの誘導で席に着いた。客席は馬蹄形の劇場で、1階は約650席の椅子席、舞台正面の2階のロイヤルボックスを中心にして左右に個室が配置され5階迄ある。私達は丁度ロイヤルボックスの上あたりの4階席だった。椅子が縦に3列据えられ2列目の真ん中の席に座った。舞台全体を真ん前に見下ろせる良い席であった。舞台前の一段下がったところがオーケストラの演奏場になっていて、既に音合わせが始まっていた。

[マリインスキー劇場]の起源は、1783年に女帝エカチェリーナ2世の勅令により、オペラとバレエの専用劇場としてサンクトペテルブルグに開設された帝室劇場である。石造りであったことから「石の大劇場」(ボリショイ・カーメンヌイ劇場)の名前で親しまれていた。

1859年、アルベルト・カヴォスの設計によりネオ・ビザンチン様式の現在の劇場が竣工した。翌1860年、皇帝アレクサンドル2世の皇后マリア・アレクサンドロヴナの名に因み、[マリア]という意味の[マリインスキー帝室劇場]と名付けられた。1886年、併存していたカーメンヌイ劇場の閉鎖により、オペラとバレエは全面的にマリインスキー劇場に移管され、黄金時代を迎えることになった。

スターリン時代の1935年に、前年に暗殺された共産党の指導者セルゲイ・キーロフを悼みキーロフ劇場と改名された。1991年のソ連解体後の1992年にマリインスキー劇場の名称に戻った。

クラシック・バレエの名作[眠れる森の美女][くるみ割り人形][白鳥の湖]は、ここで初演された。マリインスキー・バレエ、マリインスキー・オペラ、マリインスキー劇場管弦楽団が、ここを活動の本拠地としている。マリインスキー劇場のバレエ団は[マリインスキー・バレエ]である。 世界五大バレエ団の一つで最高峰とも言われる。ロシア帝国の宮廷バレエを起源とし、ロシア国内で最も格調の高いバレエ団である。世界的にも長い歴史をもち、バレエの歴史に多大な影響を残してきた。200年以上の伝統を誇り、どの時代においてもロシア国内で最もレベルの高いバレエ学校を擁し、常に素晴らしい人材を輩出してきた。

ロシア帝国時代は、バレエ団への入団は貴族の子弟に限られていた為、貴族的で古典的な美しさを崩さず優雅で上品、特に腕のラインが美しいことを特徴としていた。これは現在にも息づいている。とりわけコール・ド・バレエ(群舞)の評価が高く、ソビエト連邦時代は踊り手の身長・手足の長さなどのスタイルまで揃えていた。これは、舞踏家のレベルが高く、人材が豊富な証拠でもある。

7時30分に客席の電気が消える。拍手がわき起こった。4階席からは見えなかったが、指揮者が入場したのだろうことは分かった。1枚目の幕がロープで半分吊り上げられたようなデザイン(地味すぎて似つかわしくない)で、全体が茶色の緞帳が上がる。

序章 オデットが花畑で花を摘んでいると悪魔ロットバルトが現れ白鳥に変えてしまう。二人のバレエが対照的で、舞台狭しと舞う。動きが早いせいか、スポットライトが踊っている人物を追うと言うような照明はない。

第1幕は王宮の前庭という設定。ジークフリート王子の21歳の誕生日。お城の前庭には王子の友人が集まり祝福の踊りを舞う。道化師の踊りは動きが速く躍動的でダイナミック、おどけぶりが滑稽で拍手喝采だ。そこへ王子の母が現われ、明日の王宮の舞踏会で花嫁を選ぶように言い渡される。まだ結婚したくない王子は物思いにふけり友人達と共に白鳥が住む湖へ狩りに向かう。弓矢を持っていたから、それが伝わってきた。なめらかな音楽に舞踊というだけなので、小菅氏と小林さんの奥様は、気持良さそうにお眠りになっていた。

第2幕は静かな湖のほとり。バックスクーリンに白鳥たちが湖で泳いでいるところが映し出され、月の光が出ると、たちまち娘たちの姿に変わって、真っ白な姿の踊り手が舞台に現れる。24羽の白鳥が有名なケミカルなリズムに乗って、横一列に腕を組み息の合ったラインダンスを舞う。とにかく綺麗で美しい。

バレリーナの全員が、スタイルも背丈も足の細さも腕のしなやかさも一様なのには流石だとうっとり。その列の真ん中でひときわ美しい、オデット姫が舞う。美しいメロディーに24人の群舞、バレリーナの《シューズのトウ》の音が打楽器のように大きく響く。王子はオデットに惹きつけられて、二人だけの息の合ったバレエが繰り広げられる。彼女は夜だけ人間の姿に戻ることができ、この呪いを解くただ一つの方法は、まだ誰も愛したことのない男性に愛を誓ってもらうことだと告げる。それを知った王子は明日の舞踏会に来るようオデットを誘う。主役がひと踊りする度に舞台の真ん中に出てカーテンコールを受けるのが余計な感じ。観客は拍手を惜しまない。

ここで第1回目の20分の休憩。トイレに行き観劇に付きものの、シャンパンを飲もうとBARを探したが見付からなかった。

第3幕 王宮の舞踏会。世界各国の踊りが繰り広げられているところへ、悪魔の娘オディールが現われる。王子は彼女を花嫁として選ぶが、それは悪魔が魔法を使ってオデットのように似せたものであり、その様子を見ていたオデットは、王子の偽りを白鳥達に伝えるため湖へ走り去る。悪魔に騙されたことに気づいた王子は嘆き、急いでオデットの後を追う。

オデット(白鳥)とオディール(黒鳥)は同じバレリーナが演じる。二人の性格は正反対であり、全く性格の違う2つの役を一人で踊り分けるのはバレリーナにとって大変なことで、優雅さと演技力、表現力、技術、体力、スピードすべてに高いレベルが要求される。私は、別のバレリーナーが舞っているものと錯覚していた。

第2回目の休憩。朝藤さんにBARの場所を聞き、トイレの左へ行ってみた。小菅・小林両氏にもと、探している内に開演5分前のブザーが鳴ってしまった。心残りである。

第4幕 もとの湖のほとり。破られた愛の誓いを嘆くオデットに王子は許しを請う。そこへ現われた悪魔に王子はかなわぬまでもと跳びかかった。激しい戦いの末、王子は悪魔を討ち破るが、白鳥たちの呪いは解けない。絶望した王子とオデットは湖に身を投げて来世で結ばれる。

カーテンコールが2度あった。誰も立ち上がらない。

朝藤さんによると9時30分終了が、10時15分迄掛かった舞台となった。が、あっという間に終わってしまった。この観劇はオプショナルではなく料金に組み込まれていたのは意外だった。こうあって然るべきである。

クロークでコートを受けだし、男性ガイドの後に付いてバスまで戻る。

「白鳥の湖如何でしたか? 御満足頂けましたか? 明日は午前中市内観光をして、昼食後空港へ向かいます。ですからお荷物は今晩の内に纏めておいた方が良いと思います。出発は8時30分といたします。スーツケースをお持ちになり、ルームキーをフロントに返し8時15分にロビーにお集まり下さい。明日の前2席は鈴木・小菅さんと小林様お二人と致します」

ホテルには23時10分に到着した。入浴後に小林さんにお越し頂き軽く反省会を催したのは言うまでもない。