第2日 1月18日(水曜日)

時差がマイナス6時間である。寝たのは今朝方なのに午前4時頃に小菅氏が電気を点けた。私も寝付けず既に目覚めていたから起き出して、今日の観光に備えていつものミニ体操をこなし、持参したブラシで歯を磨き、電気カミソリで髭を剃り、日記を書き始めた。

備え付けの電気式湯沸かし器が無いから、小菅氏は朝の珈琲を飲めずに手持ち無沙汰である。風呂場に行ってタバコを吸うなどして、テレビを点けた。日本語の衛星放送は映らないから画像を見るだけ、外は真っ暗だし零下5度の雪の世界では気軽に散歩という気にもならないようだ。

時計を見ると午前6時5分前、何もすることの無い私は天然冷蔵庫から残りの缶ビールを取りだして、コップに三等分に注ぎ分けて、

「そろそろお隣の御主人にお声かけをいたしませんか?」と小菅氏に、 「電話は部屋番号でいいんだっけ? もしもし、小林さんですか? 食前酒タイムとなりましたが」と電話する

直ぐににこにこ顔の小林氏が、片手にお摘まみ類と焼酎の箱、もう片方に電気ポットを持っての御来場である。出発前の朝藤さんの電話案内で、サンクトペテルブルグのホテルはランクが低い、たぶん〈電気湯沸かし器〉は無いでしょうと聞かされたので、持参してきたのだそうだ。流石旅行通の小林氏、焼酎をお湯割りで飲むのに、いち早く沸かしてきたそうである。

先ずはビールで乾杯。「冷てえ! 美味え! 冷蔵庫が無いのによく冷えてるね?」

「窓の外に出しておいたんだ。ビールはそれだけなので、あとは焼酎を」

「旅慣れてるねえ。外にもう1本有るよ」

「あれは小菅さんが安いからと買ってきたら、ノンアルコールビールだったんで、捨てちゃうんだろう?」

「これは高級焼酎だね。琥珀色してお湯割が合っている。ノンアルコールビールねえ、どうするか考えている所なんだ」と小菅氏が言う。

小林氏御夫妻と合同での海外旅行は2回目である。前回は昨年の7月に[西安・敦煌]へ御一緒し、その時から食前酒にお付き合いする羽目になった。この二人の酒豪には兜をぬぐしかない。私はほんの少々真似事だけ。

今朝は7時30分にレストランに出向いた。キーカバーを見せると奥の方を指さすのでそちらへ移動した。こちらのレストランは東洋人向けらしい。 日程表には[アメリカン ブレックファースト]と書いてあったが、バイキング方式で、食べ物の種類は万国共通の食べ物が沢山並んでいた。

先ず席を確保して、包丁で固いパンを切り、チーズ、ハム、ソーセージ、バター、卵焼きに野菜を挟んだハンバーグ、ゆで卵、細かく刻んだ(サラダ)野菜類、小さなキュウリの塩漬け、プチトマト等を少量ずつやや大きめの皿に載せた。肉を野菜を一緒に煮た物、鮭を生ハム風にしたのや、小さく切った鯖、オリーブ油で炒めたライス等々工夫された献立が盛り沢山あった。小菅、小林御夫妻は、マヨネーズやヨーグルト、ドレッシングを選び出してきて、皆さん美味しそうに召し上がっていた。綺麗な紫色のジュースをコップに入れて運んできて一口飲んだら変な味なので止めにして、奥様が牛乳を飲んでいたので私も飲んでみた。

そもそも私は日本では朝食は抜きなのに、ツアー旅行では御一緒する。マヨネーズ系、ドレッシング、酢の物、油っぽい物が苦手なので、食塩を掛けて食べている。仕上げに紅茶。ゆっくり時間を掛けての朝食だった。

9時近くなっても外は街灯が灯る夜中のような暗さである。丸い地球の上の方だから、日本の朝というようにはゆかない。

3連泊だから部屋のクローゼットにパジャマなどを吊しておけるし、スーツケースも置きっ放しで出掛けられるのが嬉しい。

ウルフの毛皮の帽子、皮のジャケットとズボン、フード付きのコート、手袋、(耳当ては持ってこなかった)、スノーシューズを履き、寒さ対策は万全に整えた。リュックにカメラ、ペットボトルを入れた。ルーブルと日本円、クレジットカードは胴巻きにした。小菅氏は箱根マラソンで、スタッフが着るマーク入りのフード付きコートに、愛用のハンチング風の帽子で決めていた。

トイレ調整も済ませ、お隣に声を掛け、8時45分にロビーへ降りた。ツアーメンバーはキャンセルが1人出て23人だという。10分前には全員が揃っていた。タバコを吸う人が5人位か? 小菅氏は出発前に冷え切った外に出て早くも一服である。9時を過ぎてもバスが来ない。現地ガイドが携帯電話を掛け迎えに出た。15分遅れでバスが来てようやく出発した。

「ドーブラエ ウートラ、ロシア語の[お早う御座います]です。皆様も御一緒にどうぞ、ドーブラエ ウートラ、覚えて下さい」

今日から3日間ガイドをしてくれる女性のご挨拶である。

「私の名前はナターリャです。今日から3日間、皆様がシェレメチェボ空港から出発するまで御案内をさせて頂きますので宜しくお願い致します」

重く垂れ込めた厚い雲が午前10時30分になっても街全体を薄暗くしていて街灯も付いている。何処を見ても10cm程の雪が平たく一面に積もっている。雑木林が道路の両脇に多く目立つが、木々には雪は積もっていない。 ロシアでは雪掻きをしても道路脇に積み上げることはせず、ショベルカーで掬い取りダンプカーで運んでしまうから、日本の街の雪風情とは異なって整然としている。

ロシアの車は左ハンドル右側通行で、市内の至るところが左折禁止や一方通行ばかりだから、目の前へ行くのに、幾つもの交差点を走り回ることになる。カナダと同じで、日中でも車が走行する時はライトを点けている。

フィンランド湾南岸に面したピョートル大帝の夏の宮殿(ぺテルゴフ)はサンクトペテルブルクの中心から南西約30km(50分)の所にある。

道路と道路が雪の長い広場を挟んで並行して走り、トラムとトロリーバスがそれぞれの道路を走っている。人の姿は殆ど見当たらない。雪の広場の所々に屋根付きの地下鉄乗り場の屋根がポツンとある。

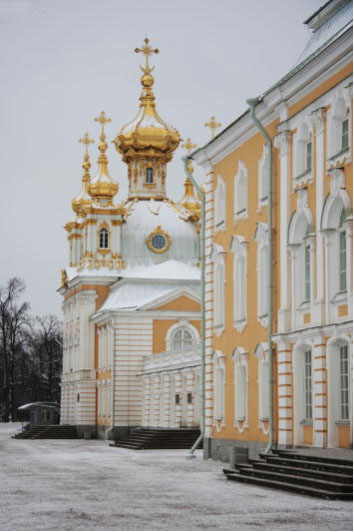

バスを降りる時はバス内でコートなどに身を包み、寒さ対策を万全にして外に出る。零下3度だから帽子の上からフードを被り、口元も覆い、手袋も嵌めなくては直ぐにかじかんでしまう。ペテルゴフ宮殿[上の庭園]入口から徒歩15分程歩いて宮殿に着いた。宮殿の入り口は高台になっていて、噴水で有名な階段下の庭を見下ろせる。私達の訪問は真冬だから噴水は休止中である。夏ならば庭園を散策すれば趣向を凝らした150を超える噴水を楽しめるのだが残念至極だ。

ナターリャの話を要約すると

「[ピョートル大帝の夏の宮殿]とその噴水庭園はロシアを代表する観光地のひとつです。ピョートル1世の命により当時の先端技術を投入されて建設されたもので、ベルサイユ宮殿の影響が見られます。

ペテルゴフの建設は1714年、ロマノフ王朝第4代、ピョートル大帝から始まり、1723年に完成式典が行われました。建設地はそれまで小さな港以外に何もない場所でした。

一般に夏の間過ごしたことから[夏の宮殿]とも呼ばれるようになりました。

名称として冬宮殿と対になる[ペテルゴフ宮殿]は、庭園内に150を超える噴水があることで著名なペテルゴフに建設されたものです。中心の大宮殿を境にして[上の庭園]と[下の公園]に配置された、全体で20の宮殿と7つの公園から構成されています。今は冬なので噴水は出ていませんが、庭園を進むと趣向を凝らした噴水に次々と出会えます。

冬宮殿と同じく壮麗なロココ建築のエカテリーナ宮殿の完成以降、実質的に本宮殿は夏の宮殿として用いられました。

1714年に建設が始まり、1721年に完成しました。その後も女帝エリザヴェータ、エカテリーナ2世によって増改築がなされ、例に漏れず対戦中にドイツ軍に破壊されました。1935年に閉鎖されましたが、1985年から1990年にかけて修復が始まり、現在は見事に修復されています。

宮殿の名前は、ピョートル大帝の后でもあった、第2代ロシア皇帝エカテリーナ1世(在位1725~1727年)に由来します。エカテリーナがドイツの建築家ヨハン フリデリッチ ブランスティンを雇って夏の避暑用の離宮として1717年に作らせたのが最初のもので、その後、第4代ロシア皇帝アンナ(在位1730~1740年)がロシア人建築家に命じ増築させました。

現在は、両宮殿とその周辺は世界遺産[サンクトペテルブルク歴史地区と関連建造物群]に登録されています。1917年のロシア革命の後は博物館群として公開されています」

宮殿前の階段状のテラスを利用した休止中の大カスケード(大滝)と下に広がる公園を見下ろし、説明を聞いたあと宮殿内に入場した。宮殿内は驚きの暖かさである。先ずクロークにコートやバッグを預ける。カメラは持っていても良いけれど、宮殿内は残念ながら写真撮影が禁止なので、イヤホンガイドから説明を聞き、ガイドに付いて見学するだけである。

豪華さと壮麗さに圧倒されるこの離宮では、ロシア皇帝の贅沢な趣味が存分に表現され“ロシアのベルサイユ”と呼ばれるだけあって、あらゆる豪華な装飾が施されている。かつてロシアの君主がどのように暮らしていたのかを生き生きと蘇らせる場所でもある。

ピョートル大帝はフランスの、かの有名なベルサイユ宮殿を模して絢爛豪華なペテルゴフを建てたようで、実際に訪れ見学してみると、その計画が見事に成就したことがよく分かる。ピョートル大帝と娘の女帝エリザベータは、ここの建物と庭園にどれだけ莫大な資金をつぎ込んだのだろう? その陰には搾取された人民の憤りも伝わってくる。

まずは大宮殿へいざなわれた。ペテルゴフの代表的な見どころである。

建築家バルトロメオ ラストレッリが手掛けたバロック様式の壮麗な黄色と白のファサード(外観)も、室内を見た後では印象が薄れてしまう。

大宮殿は第二次世界大戦で壊滅的被害を受けたものの、戦後に全面改修された。絢爛豪華な室内に、ただただ圧倒され尽くされる。

大型で精巧な絵画が壁を埋め尽くし、金箔張りではない部屋を見つけるのが難しいくらいである。贅を凝らした玉座の間や長椅子の間は、かつて皇帝一族がくつろいだ場所として、優美な模様の家具と壁紙に囲まれている。

写真撮影が禁止されているので、午後に見学する[エカテリーナ宮殿]の写真を見て頂きながら(共にベルサイユ宮殿を模したものだし、類似した内装なので)説明させて頂く。

1時間程の見学後、バスでレストランに移動した。バスからレストランまで10分程歩くが、ほんの僅かな距離でも完全装備に身を包まなければならないのが可笑しい。

テーブルに座ると先ず飲み物の注文である。ビールは中ジョッキーが250RUB(607円)、大ジョッキーが300RUB(729円)、アルコール度数40度のヴオッカ(90cc)が200RUB(486円)、ジュース類が200RUBと高い。私は大ジョッキー、小菅・小林氏は中ジョッキー、奥様はピンク色のジュースヴァレーニエ(ロシア風ジャムを蜂蜜と水で割ったもの)を注文した。

本日のメニューはロシア名物の[ボルシチ]である。

ロシアスープの一種で、最もロシア的色彩が濃く,公式の宴にも日常食にも用いられる。ロシアの各地方には郷土色豊かな種々のボルシチがある。テーブルビート(赤かぶ)を主体に、ベーコン、トマト、人参、玉ねぎ、キャベツ、セロリ、ポアロなどとともに材料を炒めてからスープでじっくり煮込んで作る。スープの中身は決まっていない。肉だんご、鶏肉などの肉類や魚のから揚げ、ズッキーニ、リンゴ、インゲンマメなどを使ったりもするから赤っぽい色をして、中どんぶりに入っている。

もう一品、切り身のタラ(魚)をシチュウで煮込みライスに掛けて皿に盛ってあるのが出た。デザートはアイスクリーム、それと紅茶か珈琲だ。

ゆっくり1時間程掛けての昼食後再びバスに乗って、ピョートル大帝の夏の宮殿から5km離れたプーシキンにあるエカテリーナ宮殿へ向かった。 バスを降り駐車場からパウダースノーの雪道を10分程歩く。

サンクトペテルブルグ郊外に建つ、[夏用]の超豪華な離宮である。

ペテルゴフにある宮殿といい、プーシキンにあるエカテリーナ宮殿は、エルミタージュの冬用の宮殿(美術館)と合わせても、よくもまあ、こんなに豪華な宮殿をポンポンと建てたものだと感心した。

階段付きの二階が張り出した玄関を入る。ここでも先ずクロークへコートやバッグを預け、全員が青っぽい布の靴カバーを履かされる。いよいよ宮殿内の観光が始まる。ここは写真撮影が認められているのが嬉しい。正面玄関となる、後ろと前の両方に窓のある大理石の階段の真ん中に赤い絨毯が敷いてある。窓はエカテリーナ公園とサンドル公園に面していて、上部踊り場に大理石の彫刻[眠れるキューピッド(貝の上に仰向けに寝そべっている)]が可愛らしかった。

ナターリャの説明によると

「[エカテリーナ宮殿(エカテリーナは英語ではキャサリン)は、サンクトペテルブルク郊外の避暑地ツァールスコエ・セロー、現在のプーシキン市(因みに偉大なロシアの詩人、アレクサンドル・プーシキンにちなんでつけられたもの)にあり、一般に夏の間過ごしたことから[夏の宮殿]とも呼ばれています。

贅を尽くした55の部屋から成り、内外装には、純度の高い金が多く使われたと言われています。

第6代ロシア皇帝となったエリザヴェータ(在位1741~1762年)は母のエカテリーナが建築させたものが時代遅れで不便であるとして抜本的に作り直すことを決定し、壮麗・壮大なロココ調建築に入れ替えるよう、既に冬宮殿建設に関わっていた宮廷付き建築家バルトロメオ・ラストレッリに命じました。建設は1752年5月から4年の歳月をついやし、1756年7月30日に全長325mの現行規模の宮殿が完成したのです。

とりわけ「琥珀の間」(ヤンタールナヤ・コームナタ)が有名です。琥珀は天然樹脂の化石であり、宝石に数えられています。その名の通り、部屋全体の装飾が琥珀で出来ており、これは世界で唯一のものです。琥珀の間に使用された琥珀の総重量は6t、約10万個に及びます。

主な産地はポーランドのグダンスク沿岸と、ロシア連邦のカリーニングラード州で、世界の琥珀の85%を産出しています。ドイツからも多くの琥珀が寄贈されたといわれています。

エカテリーナ2世が祝典応接室の名目で1770年に完成させました。

宮殿内にあった多くの美術品と共に琥珀の間の装飾はヒトラー総統による新美術館の建築のため、第二次世界大戦中の1941年6月のレニングラード包囲戦中にドイツ軍に略奪され、琥珀の間は失われてしまいました。琥珀の間の装飾はケーニヒスベルク(現ロシア領カリーニングラード)に運ばれ暫くは、ケーニヒスベルク城の博物館で保管され展示されましたが、イギリス空軍の空爆にあい、琥珀は全て消滅したとされています。

1979年から琥珀の間の修復が開始されました。修復の際に、琥珀の間に関する視覚的資料がほとんど残されていなかったため、復元は困難を極めました。復元にあたった人々の地道な作業が実り、2003年に24年の歳月をかけた修復が完了し、フランスのエヴィアンサミットに先立って世界の首脳に披露されたのです。

1791年、日本人の漂流民・大黒屋光太夫が帰国を願うため、エカテリーナ2世(在位1762~1796年)に謁見した場所としても知られています。今日は2階の部屋部屋を約1時間30分掛けて見学致します」

[宮殿の大広間]まず最初に宮殿の大広間に入った。

ペテルブルグやその郊外において最も大きな宮殿の〈間〉で、宮廷の儀式や荘重な行事を行う目的で1750年に造られた。B.F.ラストレッリの装飾の技が余すところなく発揮されている。壁中眩い金ぴかの巨大な空間は広さ1,000㎡、長さ47mはエカテリーナ宮殿と同じ幅17mである。24の高い窓〈一つ目の光〉とその上の小さな出窓〈二つ目の光〉からこの空間に充分光を呼び込み明るくさせている。窓間壁は金の浮き彫り装飾が、外枠に施された鏡で覆われている。大広間の主要な装飾は金の彫刻である。天井いっぱいの装飾画は〈ロシアの勝利〉。中央の天井の複雑な絵画は3つの部分からなり、有名な装飾画家ジュゼッペ・ヴァレリアーニによって描かれた。

大広間からガラスの戸を進むと3つの控えの間へと続く

[第一の控えの間]には豪華なバロックのスタイルで造られた金の彫刻が施されている。ホールは枝付き燭台に置かれた330もの明かりに照らされている。1765年エカテリ-ナ2世の誕生日に劇の上演が行われた。それ以降宮廷劇の上演や小規模な舞踏会が行われた。

[第二の控えの間][第三の控えの間]も金の彫り物との組み合わせ。

[アラベスクの間]は広さ133.9㎡、長さ14.3m、幅9.3mはエカテリ-ナ2世の私室の中でも最も荘厳な部屋である。

[騎士食堂の間]大広間の隣にある。

より身近な客人達を招く小規模の食堂である。第一の控えの間以降はアズレージョのタイルを使った床から天井までの高さのペチカ(殆ど使用しない)が備え付けられている。

[白の主食堂][木いちごと緑の柱の間]ここから各部屋を繋ぐ金の彫刻がきらびやかな長い回廊が見られる。

[肖像画の間]エカテリーナ宮殿の歴史と関わりを持つロマノフ王朝の皇帝と皇后の肖像は、絵画コレクションの大部分を占める。

この部屋には1760年代女帝の死後にドイツの画家G.ブフゴリッツによって描かれた。ピョートル大帝と彼女エカテリーナ1世の娘エリザベータ・ベトローヴナの肖像画があり、ナターリア・アレクセ-ヴナや、ピョートル1世の姉妹、ドイツ皇帝ソフィー・フェデリック・アウグスト・ツェルブストスカヤ(エカテリーナ2世)の肖像画もある。

[ 琥 珀 の 間 ]

エカテリ-ナ宮殿を代表する、真の代表として琥珀の間があり、(世界の驚異)に名を連ねている。1701年から1709年に掛けて、A.ジュリュッテルの彫刻と建設に関する計画の下、職人らが琥珀セットを制作した。プロイセン王フリードリヒヴィルヘルム1世はその琥珀セットを冬の宮殿の書斎の装飾の為にピョートル大帝に贈った。これらの装飾パネルは琥珀の間の中心的な装飾となった。1755年エリザヴェーター・ペトローヴナ女帝はB.F.ラストレッリに、琥珀の書斎をツァールスコエ・セローに移設するように命じた。建築家はその琥珀芸術をエカテリーナ宮殿の正面のアンフィラーダに見事に溶け込ませ、エカテリーナ2世の時代の1770年完成を見た。エカテリーナ2世は琥珀の間をことのほか愛し、自らの許しがなければ入室を認めない部外者の立ち入りを禁止し〈禁断の部屋〉としていました。450kgもの琥珀とフローレンスモザイクの技術で制作された色石による装飾が取り付けられ、室内の装飾としてロシア製の家具セットと中国製の陶磁器が加えられた。三方全体にわたって琥珀の装飾モザイクに覆われながら、室内はかつて見たことのないくらいの豊富な琥珀と豊かな金色の色調により印象的な光景を見せている。第二次世界大戦中ドイツに略奪された琥珀の装飾は1979年から始まった復元作業により、2003年の建都300年記念に合わせて完全に復元・再現された。

確かに唖然とさせられたが、私には美しいとは思えなかった。琥珀の間だけ、中に入っての写真撮影は許されなかったが、部屋の外からのぞくように撮影するのは大目に見てくれた。

[絵画の間][小・白の食堂][アレクサンドル1世の客間][緑の食堂][青の客間][中国風青の客間][寝室][アレクサンドル1世の大理石の書斎]等々沢山の部屋を通過した。

30分の自由時間があった。書籍や土産物を売る店が数軒あり、私達は日本語版の〈ツァールスコエ・セロー 宮殿と公園〉を記念に買った。外は寒いから、集合時間ぎりぎりまで宮殿内で頑張ったが、コートを受けだし、宮殿の外観とファサードの撮影をしておいた。

宮城から駐車場に戻る雪の原っぱに大きな段ボールに、ロシアの帽子を沢山詰めて売っている男性が数人いた。ナターリャに

「あの帽子、毛皮は本物ですか?」と聞いてみた。

「アクリル製が多いです。本物はきちんとした店にしか置いてありません。お買いになりたいのですか?」

「以前、中国で買ったミンクの帽子を持っていたのですが、酔っ払ってなくしちゃたんです。今回折角ロシアに来られたのですから、是非買いたいなと思ってるんです」

「明日土産店に行った時見てあげますよ」というのでお願いした。

バスは4時30分に出発した。ナターリャによると、渋滞にぶつからなければ、6時にホテルに戻れるという。サンクトペテルブルグでもモスクワでも自家用車が急増し、帰宅時間にぶつかると40分で行けるところが3倍掛かることもしょっちゅうだと話す。

「サンクトペテルブルグやモスクワが大規模なモータリゼーションとそれに付随する問題に直面したのはようやく2000年代になってからです。しかも、その直面の仕方は極めて激しいものでした。ソ連時代には自動車は贅沢品で、ごく少数の人しか保有できず、1982年の時点では、モスクワ市民の5%が所有するにすぎなかったのですが、1997年には18%、2000年を迎える頃には30%と飛躍的に伸びました。こういう急増ぶりは、いわゆる[都市と自動車の衝突]をもたらしました。モスクワはソ連時代、低水準のモータリゼーションを前提として設計され、公共交通機関での移動が優先されていたため、この都市では、あまり道路が建設されなかったかわり、トロリーバスと路面電車の路線は多く、地下鉄の質も極めて高いレベルです。そこへ、個人所有の自動車があふれ、ありとあらゆる空間を占め始め、歩道や芝生に駐車するのが普通になると、渋滞は日々増えてしまいました。

ロシアでは今、車ブームです。最近の傾向は皆さん良い車、外車を買う人が多くなりました。日本車は30%を占めています。市の中心まで2時間以上掛けての通勤ですから、渋滞は日常茶飯事で、特に朝夕のラッシュ時間帯は車で溢れてしまいます」と嘆いていた。

朝藤さんが翌日のスケジュールと買物情報を伝えてくれた。

「明日はゆっくりなさって下さい。出発は9時45分と致します。エミルタージュ美術館の本館と別館を一日掛けて観賞致します。美術館内では上着や手荷物はクロークに預けて頂きます。写真撮影は自由ですからカメラの持ち込みはOKです。昼食は美術館内のビュッフェでお取り頂きます。サンドイッチやケーキ類、飲み物などはルーブル又はカードでの支払いができます。食べ物・水などは持ち込めません。昨晩私もホテルの右へ行ったところにある[コンビニ]を覗いてきました。あの店はホテルの前のコンビニより品物の種類が豊富で、若干安かったように思います。明日は土産店に、モスクワでデパートに寄りますが、そこでお買いになるよりコンビニの方がずっと安いですから、お土産などはそこで買うことをお勧めします。夕食はホテルに着き次第ホテル内のレストランでお召し上がり頂きます。食後お買い物をなさる方がいらっしゃいましたら、私も参りますからアドバイスやお手伝いを致します」

街の中心のビルは早い時間から(すっかり夜である)イルミネーションで華やかである。ビルの全体に豆電球が括り付けられ、橋という橋はライトで浮き出され、凍り付いた川を照らしている。ロシアでは1990年代に宗教復興が起きるようになり1991年、大統領の命令で、クリスマスがまた祝日になった。クリスマスは1月7日である。街のあちらこちらにクリスマスツリーが残っていた(ヨーロッパのようなクリスマスの大規模な祝賀はない)。ホテル到着は予定より早い17時45分だった。それぞれ荷物を部屋に運んだあとの夕食は、朝食をしたレストランの奧隣のレストランだった。

私は250RUBのジョッキービール、小菅・小林氏はやはり200RUBのヴォッカ、そして奥様は250RUBの赤ワインを軽く飲む。一人につきパン2切れ、小さな四角いバターがあった。食べ物は昼に出たのに似た、中どんぶりに入った野菜スープと、皿に盛られた肉野菜だった。

食後我々4人はコンビニまで買い物に出掛けた。私は500ml入りの缶ビールを6本とレッドワインを1本買った。小菅氏は同じ缶ビールを2本、小林御夫妻は友人の土産物を買うのに店内を見回っていた。朝藤氏も来てくれていて、ツアー客の買物のアシストをしていた。

風呂に入ったあとの9時過ぎに、小林氏がやって来て、1時間30分ばかり三人でビールと焼酎、赤ワインを嗜んだ。