6月11日(火曜日)第4日目

6時30分にヒルトンホテルの大食堂に行ってみた。黄さんの言う日本食が何処にあるのか分からなかった。中国料理、西洋料理と別れているわけではなく、兎に角数多くの料理が並んでいる。いつものようにビーフンとお粥だけを持っていち早くテーブルに就き、Kさんに席を知らせ、卵焼きのコーナーで順番を待ち、焼き上がりを持って席に戻る。Kさんはめざとく結構いろいろな料理を運んでくる。

「味噌汁は何処にあった?」

「あっちの御飯の隣にあるよ。美味しくないよ」マレーシアに来たのだから果物はマンゴーと西瓜を食べた。Kさんは小まめにケーキ類なんかを見付けてくる。ウエイターがお皿を片付けに来たので私は紅茶、Kさんはコーヒーを頼んだ。変な競争心が沸くのか、バニラアイスにも挑戦してしまった。ヒルトンは市内から離れた郊外にある。周りは住宅街だし散歩したい雰囲気でもないので、出発まで部屋で寛ぐことにした。部屋に戻るとKさんは洗面所でタバコを吸う。私は日記を付けてしまう。NHKの衛星放送で日本語の番組が流れている。ベッドに横たわって、テレビを見ながらのんびり過ごした。今日もバスの冷房のことを考えて、Tシャツの上に、作務衣、履き物はスニーカー、帽子にサングラスである。今朝の天候は上々でも、いつスコールに見舞われるか分からないので、リュックに折りたたみの傘も入れた。望遠レンズを使って撮影する景色もなさそうなので、今日もリュックには入れなかった。Kさんはシャツなんかを取り替え、ズボンも替えてイメージチェンジしていたが、上のチョッキとジャケットが同じなので、ちっとも代わり映えがしなかった。

今朝も定刻の9時30分にバスは出発できた。10分前にバスに乗り込む。真ん中の席が空いていたので、両側に陣取る。

「お早う御座います。ヒルトンの朝食は如何でしたか? クアラルンプールは2週間以上も雨が降っていません。ですからカラッとしています。前夜に雨が降ると湿気が高くなり蒸し蒸しします。今日はクアラルンプールを南に下がって、世界遺産の古都マラッカに向かいます。その前にクアラルンプールで一番大きな[市場]に御案内します。宗教の関係から肉のコーナーは分かれています。野菜、魚介類、果物などが沢山並べられます。ですが、マレーシア人は家で料理を作る習慣がありませんから、一般の人は殆ど買いに参りません。売れ残ったらどうするのかとお思いでしょう? 心配ないです。レストランや食堂が全部買い漁ってしまいます。一時の賑わいはもうありませんが、売り場面積は昔のままです。此処はバスを止めておくことが出来ませんので、私からはぐれないようにして下さい」

街の中心に、こんな古ぼけた建物がよく残っているものだとためらいながら、一階建ての大きなコンクリート造りの中に入った。生臭い匂いやら、ごちゃごちゃの匂いが立ちこめる市場の中に入ると、すぐ牛肉を売る店があった。床は水浸しで滑りやすい。スニーカーでも下をよく見て歩かないとツルツル滑って危ない。野菜コーナーでは京茄子みたいなのや、1m以上もあるニガウリ、小粒のジャガイモとニンジン、長さ15cm程の大根、白菜・キャベツ・菜っ葉の類い、ワケギ(マレーシアにはネギはない)等々の野菜売り場。魚売り場は川魚が多く、クラゲや海藻、数種類の貝も売っていた。鶏肉売り場はあちこちにあり、まだ生きている鶏を秤に掛け、目の前で羽をむしり持ち帰り品にしてくれる。こうした市場は中国とかパキスタン、ハンガリー、ポルトガル等の方がまだ盛んである。20分の見学時間を取ってくれたが、特別見たい所ではないので全員が外に出てしまった。タバコタイムが出来た愛煙家グループはすぐタバコに火を点けていた。予定時間より早くバスに乗り込んだ。

「これからバスは南へ下ってマラッカを目指します。約90km時間にして1時間30分程かかる予定です。[マラッカ(ムラカ・マレー語)]はマレーシアの港湾都市です。マレー半島西海岸南部に位置し、東西交通の要衝、マラッカ海峡に面するマラッカ州の州都です。1400年にマラッカ王国が誕生し繁栄した後、400年以上の間にポルトガル、オランダ、イギリスとヨーロッパの列強国に支配されながら、独特の文化を形成した古都がマラッカです。街にはヨーロッパの影響を受けた街並みと、地元マレーとの融合で出来上がった特有の文化を見ることができます。2008年7月には、ペナン島・ジョージタウンと共にマレーシアでは初の世界文化遺産に登録されました。マラッカ王国に付いて、掻い摘まんでお話しします。スマトラ島のパレンバンにいたシュリーヴィジャヤ王国の最後の王子パラメスワラが、1396年頃マラッカ王国を建国しました。王子はパレンバンを統治していたマジャパヒト王国の内乱(パルグルグ戦争)に乗じて独立を企てて失敗し、テマセック(シンガポール)に逃亡、テマセック国王を殺します。王座につきましたがタイに追われ、ジョホールからマラッカへ退避し国を建国しました。名前の由来は、木の下で休んでいたところ小鹿が猟犬を蹴飛ばすのを目撃した。その時休んでいた木の名前を取ったと言う説が一般的です。1405年には明の永楽帝より命を受けて、遠くアフリカ大陸まで大遠征を行った海軍大将鄭和の艦隊もマラッカに初寄港しました。マラッカ王朝は朝貢貿易を通じ明国との同盟を強固にし、北の大国シャム、南のサムドラ・パサイ王国からの脅威を牽制しました。マラッカ王国は1414年頃イスラム化し、香辛料貿易における重要な東西中継港として繁栄を極めました。マラッカに着きましたら先に昼食と致します。今日の昼食は[ニョニャ]料理です。ニョニャ料理とは、中華料理をベースに、様々な香辛料(スパイス)を使うマレー料理を融合させ、独自に創り出した料理です。激辛の料理が多いですが慣れるとやみつきになるほど美味しいです。因みに現地でマレーシア人女性と中国人が結婚し混血で産まれた子孫、男性を[ババ]、女性を[ニョニャ]と呼びます。宗教、親族とのつきあい等は父系の文化[中華]を継承していますが、食生活では母系の[マレー]伝統の香辛料を使った料理を取り入れています。一般的に女性が調理する習慣から[ニョニャ料理]と呼ばれています。見た目は中華です。食べると激辛というか? スパイシーなのがニョニャ料理の特徴です。マラッカの世界遺産地区に到着しました。予定より早く着きましたので、昼食の前に[青雲亭寺院]と[チャイナタウン]見学を先にします」

バスは狭い道路のチャイナタウンで停まった。道路の入り口と出口には瓦屋根に魔除けを飾り付けた中国風のゲートが建っている。車がやっとすり違える2車線の道路の片側には、線引きされた駐車場所があり車が満杯に駐車している。人が通る歩道がないから、行き交う車を縫って街を歩くのである。ヨーロッパのいくつもの列強国に支配されてきたマラッカの現在は中華系が多く住み、平穏な日常生活が繰り広げられている。マラッカ川を挟んで西側に広がるのがチャイナタウンだ。今なお、プラナカン(大陸からやってきた中国人とマレーの女性が結婚して生まれた混血)文化が根付くエリアである。ジョンカー通りはショップハウスと呼ばれる2階だての長屋が続くマラッカのメインストリートである。カジュアルな食堂から洒落たレストラン、カフェ、お土産屋が立ち並びとても賑やかだ。マラッカの旧市街エリアでは住民のほとんどが中華系マレーシア人で、インド系マレーシア人を少々見かける程度だ。マレー系マレー人がいないのか? と錯覚してしまうが、このエリアにはマレーシア最古の、歴史あるカンポンクリンモスクもある。

拝観する[青雲亭寺院]が近いせいかお墓参りの際に墓前に飾る紙細工を売る店が何軒もあった。「ベンツはあるかな?」黄が変なことを言いながら店の中に入って行く。私も店の中を覗いてみたら、大きなビニール袋(50×100cm)の中に厚紙に印刷されたBMWとかフェラーリが入ったものが吊されていた。その他、紙に印刷した札束、男用の礼服上下・女性のドレス・子供服(人が着る寸法大のものが箱に入っている)、靴(本物の同寸大)等々これらを買って御先祖様に備え、供養の後墓前で燃やしてしまうのである。

道路の突き当たり反対方向から[トライショー]がヨーロッパ人を乗せ走ってきた。マラッカのトライショーは漕ぎ手が横に付くサイドカー形式である。お客さんの脚を隠すように前面に大きく飾り付けた丸い造花を付け、屋根代わりにやはり造花で飾り付けたパラソルを広げている。そのトライショーは、そこ退けそこ退けと言わんばかりに大音響でスピーカーからジャズを流していた。此処のチャイナタウンの家屋は横浜のようにけばけばさがなくて、ホットしていたのに興醒めしてしまった。青雲亭に到着した。

黄のガイドから紹介する。

「[青雲亭]はマレーシア最古の仏教寺院で[チェン・フー・テン]と呼ぶ由緒あるお寺です。当時アユタヤ王朝の侵略を恐れたマラッカ王国は明国に援助を依頼しました。永楽帝の命を受けた宦官の最高職である大監・海軍大将[鄭和]は大遠征をすることとなり、マラッカに寄港しました。その功績をたたえて、地元の中国系マレー人の信仰を集め1646年に建立されました。その割にはさほど大きな寺院ではありません。おもしろいことに仏教は勿論ですが儒教の影響もあり、観音様がおられお釈迦様もおられます。「金玉満堂]と現世利益を追求する言葉も見かけ、いかにも中国的といわざるを得ません。正面に向かって左は海運を司る仏さま。中央は心を穏やかに護る観音菩薩。右には正義と平和を司る仏さまが祀られています。中央の壁面には漆をベースにした沈金画が紙芝居のように並んでいます。右から左へと見ていきますとブッダ(お釈迦様)の一生が描かれているのが分かります。この他にも隠された秘密と謎に満ちたお寺なのです。仏教寺院といっても中国の南方様式で建てられているので、日本の寺院とは雰囲気が異なり、多分に道教的な要素が見られます。屋根上にある人形などは七宝焼きです。本堂の裏の両脇には位牌を納めたお堂があり、位牌には若くて元気だったころの故人の姿を偲ぶため写真が貼り付けてあります。マラッカにはマレーシア最古のイスラム教モスク、ヒンドゥー教寺院、そして中国仏教寺院が集結しています。東南アジアで最古の教会もマラッカにあります」

お堂の中に入ると老婆がこぶしぐらいの2枚の木を高く放り上げていた。吉が出るまで何度も占うのである。

堂内から寺院の外壁、天井、扁額に至るまで、綺麗(ぴかぴか状態)に掃除が施されている。これは毎月1回信者の子供達が無料報酬で清掃をするからで、1600年代からずっと続けられてきているそうである。ガラス内に納められた仏像や神々も埃一つ無く綺麗に安置されている。普通のお寺のように煤けた感じは一つも無かった。庭には高さ約5m幅10m程の花石綱(かせきこう)の上に20数体の羅漢を載せた作り物が据えられていた。ペナンの寺院に良く似ていた。青雲亭を出て更に北上してカンポン・クリン・モスクの脇を通った。木陰に皆を集めて黄さんの説明が始まった。

「[カンポン・クリン・モスク]はマレーシア最古のモスクで1748年に建築されました。このモスクは、イスラム寺院ですが外観は東洋風(スマトラ様式)というユニークな設計で、ミナレット(モスクに付属して建てられた高塔で、僧がこの上から礼拝の時刻の到来を告げる。最近ミナレットにはスピーカーが付いている)もパゴダ(仏塔)に似せて造られています。スマトラ島初期のモスク建築様式で、屋根が三層の瓦葺の木造建築です。モスクの説教台の木部にはインドと中国の影響を受けた彫刻が施されており、壁は英国製とポルトガル製のタイルが使われています。入場料などはとられませんが、異教徒がモスク本殿へ入る時は、管理者に許可を取る必要があります。時間の関係で中には入りません。カンポン・クリン・モスクの入り口があるのがトコン通りといいます。わずか100mほどの間に中国寺院・イスラム寺院・ヒンドゥー寺院と3つの異なる宗教の寺院が共存しています」

面白いと思ったのは、イスラム寺院の真ん前でイスラム教禁忌の豚肉料理店があったこと、長い歴史の中で培ってきた多宗教の街ならではの寛容さだと思った。チャイナタウンの中心部であるジョンカー通りの入口広場の真ん中に、鄭和が航海したときの船の模型がおかれている。

逆円錐の台形は高さは10mぐらいある。造形の波の上に、長さ15m位の模型である。帆柱は6本、何分の1かは分からないが、こんなものをよく造ったものだと感心した。

[鄭和]はコロンブスがアメリカを発見する100年も前の明朝時代に[寶船(ジャンク=中国生まれの船で、速度が速く、機能性に優れており、海洋国家を誇るポルトガル人を驚かせた。戦国時代の日本にも来ていた東洋を代表する良船)]という巨艦を中心に200艘、乗組員25,000人の大船団を組織し、南京、揚子江の河口から[下西洋大遠征(西方の大洋下り)]してインド洋からペルシャ湾、アフリカ大陸沿岸にいたる大航海を果たした偉大な将軍で、世界史的に言えば、近代を開幕した大航海時代の先駆けをなした大冒険家だった。マレーシアやマラッカにとっては、マレーシア建国の礎となったパラメスワラ王子の挙兵を助けて[マラッカ王国]を創設させた大恩人になった。鄭和なかりせば、現在のマレーシアはあり得なかった、と極論しても言い過ぎではない。それほど大きな事業を成し遂げたのである。

昼食の[ニョニャ料理]とはどんなものか期待したが、殆ど中国料理と同じだった。マレーシアで食べられている郷土料理という前触れで、マレー料理と中国料理がミックスして生まれた家庭料理だという。マラッカの名物料理というが香辛料がキツく、粉の生地で野菜類を包んだ油ものが多くその上酸っぱい、ぼそぼその炒飯に豚肉なんかも使っているから、イスラムの人は食べないのだろう。私の口には合わなかった。350ml缶ビールは15RM(525円)だった。スケジュールに組み込まれているから食べたという感じでレストランを出た。

午後の観光は徒歩で始まった。マラッカ河に架かる橋を渡るとマラッカ観光のスタート地点と称される[オランダ広場]がある。オランダ統治時代のレンガ色の建物が並ぶ、マラッカのランドマーク的な広場である。いきなり古都にタイムスリップしたかのような錯覚を覚えた。

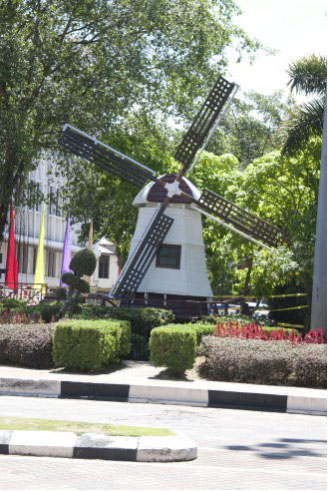

広場の河の近くにはオランダの風車があり、噴水を中心とした広場にはマラッカ・キリスト教会、スタダイスや時計台などが並んでいる。サーモンピンクの建物が集まる広場は、マレーシアの観光案内にも使われる写真撮影のポイントとしても大人気である。

「午後の観光はこの広場から階段を登った丘の上にあるセントポール教会を見て、サンチャゴ砦まで散策します」

「階段って何段ぐらいあるんですか?」脚の具合が悪い御婦人が聴く

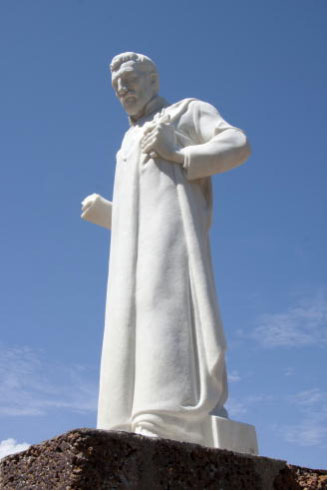

「200段位です。スタダイスにもエスカレーターは付いていませんから、ゆっくりで良いですから頑張って登って下さい[ファモーザ砦]及び[聖パウロ教会]の北、マラッカ河に面した広場は[オランダ広場(Dutch Suare)]と通称されています。広場でひときわ目をひくのは[キリスト教会]です。正面の壁に大書されているのはマレー式英語[Melakaとはマラッカ]のマレー語の綴りです。壁に書かれている通り1753年に建てられました。隣は[スタダイス(Stadhuys)]町政庁舎です。この建物はマラッカのオランダ時代最古の建物です。現在はマラッカ博物館となっています。その前にある[時鐘台]は、ずっと時代を下った1886年の創建で、案内板によると 陳明水 が計画し、その子 陳若錦 が父の遺志を継いで完成させました。現在はめ込まれている時計は[SEIKO-K. HATTORI CO. LTD.]から寄付されたものです。オリジナルの英国製の時計は[Malacca Museum]に展示されています。広場の中央にあるのは[ヴィクトリア女王噴水]で建造は、「時鐘台」より後の1904年です。プレートには[英ヴィクトリア女王の没後、女王を偲ぶマラッカ市民による建造]と書かれています。スタダイスの正面に、マラッカの地名の由来にもなっているマラッカの木(Pokok Melaka)が2本ありす。このマラッカの木の実は糖尿病や高血圧に効果があります」何処にも入らずに説明を聞き写真を撮るだけだった。階段は幅が狭く登りにくかったけど200段もなかった。頂上にフランシスコ・ザビエルの白い銅像が見えてきた。

その立像には右手首がない。ザビエルの像はこの地でマラッカ海峡を見つめて立っている。黄の説明によると「フランシスコ・ザビエルが宣教師として在していたイエスズ会の元本拠地、ジェズ教会がローマにあるためです。そのジェズ教会には、フランシスコ・ザビエルの片手が安置されています」というのだが、それで銅像の右手首がない訳なのか? その意味がつかめなかった。

「日本でもお馴染みのフランシスコ・ザビエル師は、このセントポール教会で知り合った日本人の元武士アンジロウ(ヤジローともいわれる)と共に、1549年マラッカから日本へ行っています。日本での宣教を終え、いったんマラッカに戻ったザビエル師は中国への布教を計画します。

イエズス会本部から中国への[耶蘇教]布教の使命を与えられたザビエル師は、サンチャン島(上川島)で中国大陸本土への入境・上陸許可待ちをしていた時に熱病に冒されてしまいました。1552年12月に46歳で殉教したザビエル師の聖骸は、インドのゴアへ移送中9ヶ月の間、マラッカのセント・ポール教会で安置されていました」

丘を登りきると[セント・ポール教会]があった。この丘からはマラッカ海峡を見下ろすことができる。セント・ポール教会はマラッカ王朝を駆逐し、占領したポルトガル軍によって1521年に礼拝堂として建てられた教会である。現在は大半が崩れ落ち屋根は朽ち果ててしまい、残っているのは石造りの外壁のみである。フランシスコ・ザビエルの墓地があったことでも有名な教会であり、ザビエルの埋葬されていたという穴が今も残っている。教会史跡内部には高さ2mの墓石がズラリと並んでいる。この墓石に刻まれているのは同じキリスト教徒でもプロテスタント派の功績者・信者である。

[サンチャゴ砦( Porta de Santiago)]セント・ポール教会の丘をスタダイズと反対側に降りるとサンチャゴ砦があった。

サンチャゴ砦はかつてのポルトガルの要塞で、1511年のポルトガルのマラッカ占領の際に建てられたものである。建造当時は海岸線沿の城壁を守るための砦だった。セントポールの丘を囲むように高さ5mの城壁と通用門4ヶ所があり、1807年にイギリス軍によって門のみを残し破壊されてしまい、サンチャゴ砦は4つの門のうち現存する唯一の門である。当時、砦の外側は海だった。1641年にマラッカを征服したオランダ東インド会社もこれを利用している。砦の外側の大砲は、オランダのアムステルダムで1700年代に作られたもので、昔はこの場所になかったが、観光客向けに1990年代に設置された]

砦からなだらかな坂を下るとマラッカ海峡が一望できる。丘から見たマラッカ海峡にひときわ目立つ、近年立てられたマラッカタワーと観覧車が見える。

[マラッカタワー]マラッカの新名所として2008年4月に完成した。高さ110m・80人乗りの冷暖房付きのキャビンが360度回転しながら高さ110mまで上り下りする。往復に15分ほど要するそうだが、残念ながら遠くから眺めるだけで、乗る機会に恵まれなかった。

これでマラッカの観光は終了した。後はツアーに付きものの雑貨店でのショッピングである。30分間付き合わされる羽目になった。骨董品売り場があったので時間つぶしに寄ってみると、昨晩見てきたツインタワーの置物を売っていた。マレーシア特産の錫のメッキで、高さ15cm・10×7×2cmのプラスチックの台に2棟が建っている。私は中国へ行ったときの[上海明珠塔]とかその地でしか買えない、シンボル的置物を買うことにしている。この店は格式の高い土産屋のようで、69RM(2,415円)という値段が付いていた。私の手持ち金は50RMしか残っていない。これを買うために換金するのも嫌だから、手にとってまた元の所へ戻したら、店員が詰め寄ってきた。60RMにディスカウントするから買えと五月蠅く迫ってきた。50RMしか持っていないと言い、財布毎見せると、あと5RM出してとせがむ。「いらない」とその場を離れようとすると「OK.お客さん商売上手ね」と、たいそう立派な箱に入ったものを持ってきた。Kさんはよくそんなものを買うなあと言うような顔で笑っていた。

帰りはクアラルンプールまで約100km・1時間30分掛かる予定。バスが走り出すと黄が営業を開始しだした。

「これからパンフレットをお配りします。10種類のマンゴーやパパイヤの菓子類、クッキー、ゼリー状プリン等があります。どれも600円から650円、割引値段になっていまして他の店で買うより安いです。このお菓子は此処だけしか売っておりません。幾つでも良いですが、10個買うと1個おまけが付き、丈夫な布の袋に入れて差し上げます。20個買うとキャスター付きの布袋が付き、おまけは2つです。今注文戴ければホテルに着いたときにお渡しできます。そうすればスーツケースに入れられます。明日バスの中でのお渡しも結構です。空港で荷物整理の時間を設けますから心配いりません」パンフレットを配りながら、パパイヤのクッキーを味見に配った。Kさんは何時もお土産を買うから、「どうしますか?」と伺う。

「どうしようかな?10個は多いし」

「それなら私が半分買いますよ」おまけの1個は私が貰い、布袋はKさんが貰うと言うことで話が纏まった。Kさんは行動が早い

「はい6,000円」一番乗りで黄さんに渡していた。

途中大きなガソリンスタンドでのトイレタイムを取ってくれた。此処にもトイレの手前にイスラムの礼拝堂があった。

黄さんが「此処の果物は種類が多く、珍しい物が有りますよ」とバスの中で紹介していたから売り場に行ってみた。ドリアンがあった。昨年11月に桂林で食べた以降食べていない。ドリアンには食べられる時期というのがあるので、今日はラッキーチャンス。私のRMはスッカラカンなのでKさんのRMで買って貰った。店頭に並べてあるのはみな小さかった。目方を量ると25RM(875円)だった。トゲトゲの皮に鉈を入れる。黄が渾身の力を込めて縦に二つに割ると、種を包み込んだ実が3つずつ入っている壁が2つある。Kさんが気前よくツアーの仲間に勧めていた。ドリアンを初めて食べるのにやっぱり抵抗があるようだ。食べてみたいと思うが手が出ない。食べた後に残る強い香りに戸惑う人もいた。

「これは一度食べたら病みつきになりますね、実に美味しいさすが果物の王様と言われるだけはある」と喜んでくれた人に残りの半分の実もすすめていた。ドリアン独特の匂いが嫌だという人にはこの美味さは分からない。その他にも、ランブータン、サラ(スネークフルーツ)、グァバ、グァバアイール(リンゴのような感触)、マンゴー、マングスチン等を買って食べていた。Kさんが聞きに来た

「果物の女王って何だっけ?」

「マンゴスチンです」するとKさんは12個程秤に掛け、ビニール袋に入れてバスに持ち込んだ。

クアラルンプールのレストランには6時に着いた。海鮮料理ということだが、普通の中国料理であまり美味しくなかった。中瓶のビールは20RM(700円)、手持ち金がないので、Kさんに建て替えて頂いた。食事を終えて、オプショナルツアーに行かない人をホテルまで送り、我々はツアーに出発した。何かの時に必要だから、最小限の3,000円だけ換金をしておいた。

「最初に夜のチャイナタウンに御案内いたします。

そこにはあらゆるブランド物のコピー製品(偽物では無いと言います)を売っております。値段は交渉次第ですから頑張って値切った方がお得です。30分の自由時間を設けます。私は入り口ゲートの前で待っていますから、ごゆっくりご見学下さい」バスはゲート前で止まった。ゲートは瓦屋根に沢山の提灯を下げている。その廻りは昼間のような明るさだった。露天一つの店が、1坪くらいのスペースしかなく、ブランド物のコピー、バッグ、財布、時計、バンドやら、Tシャツ、Gパンなどの衣類、骨董品を売る店もあった。香港の[女人街]そのままである。中央に背合わせで露店が並べられている。昼間は普通に商売をしている道路の左右の建物の前にも露店がビッシリ並んでいる状態で、人が歩く幅は60cmくらいしかない。ごちゃごちゃしている割には、客の数は少なかった。Kさんが目ざとく私が昼間買ったツインタワーの置物を見付けた。最初の店では45RMを15RMに負けろと交渉したが決裂、違う店で25RM(875円)でゲットに成功。只箱がちゃちだっただけで、私が買ったのとほぼ同じ物だった。Uターンする場所は露天の隙間、初めての人では見付けられないだろう。

ゲートに戻ってくると黄さんがいた。

「ゲートの下で売っているビールは安いですよ。タイから密輸入した物ですから安いのです。ビールはコピー製品ではありません」それは良いことを聴いたものと、早速私は500ml缶ビール(1本6RM・210円)を2本を買い、Kさんは350ml缶(4RM・140円)を1本買った。今迄買ったビールで一番安かった。

「あのチャイナタウンの出店は11時になると跡形もなく綺麗な道路になります。各店が屋根付きのシート造りでキャスターが付いていて、近所の保管場所へ仕舞い込みます。夕方5時になるとまたそれを引いてきて出店します」こうした話はガイドブックには載っていない。

バスはKLタワーへ移動した。日本の東京タワーやスカイツリーのような賑わいはなく、夜景を見る時間帯なのに観光客の数は少ない。丘の上にあるらしくかなり急勾配の坂を登った。タワーの下部周辺は[タワーテラス]と呼ばれる噴水広場がある。

周辺は森林保護区であるため、とても静かである。緑や紫、黄色や赤のけばけばしたイルミネーションが森の中に点在してる。タワーの入り口天井はキャラバン隊の[キャラバン・サライ(隊商宿)]の入り口の天井と同じモザイクが彫られている。

「[クアラ・ルンプール・タワー]は、

クアラルンプールにある通信塔です。現地ではKLタワーと呼ばれています。通信塔としては世界第4位の高さ (421m) で、東南アジアでは最も高い塔です。地上276mに展望台があり、エレベーターで上ります。展望台から目の前に見えるペトロナスツインタワーとともに、クアラルンプールのランドマークとなっています。なお、KLタワーは標高94mの丘[ブキッナナス]の頂上に建てられているため、452mのツインタワーより実際には高く見えます。1991年に着工し、1994年にマハティール元首相が式典で最上部のアンテナを立てて、421mの塔ができあがったのです。内装工事も含めて1996年5月に完成し、7月23日から一般公開が開始されました。上部展望台は6階になっています。1階は 展望台です。

専用のイヤホンが無料で借りられ、日本語、英語など自国語でのガイドを聴きながら、展望台内を一周できます。展望台の壁には世界の通信塔が高さ順に紹介されており、東京タワーも並んでいます。なお、展望台の下は緊急時の避難場所になっています。2階は回転レストランでビュッフェ形式でのランチ、ディナーが楽しめます。3階はメガビュー・バンケットデッキ(宴会場)で4階~6階は放送関連施設が入っています」

展望台まで登ると無料の望遠鏡が数カ所にある。黄さんが新しくできた王宮に標準を合わせてくれた。全体的に眺めて100万ドルの夜景とまではいい難い。丘の上にたっているのでかなり高さを感じる。ペトロナスツインタワーは側面からしか見えなかった。壁に貼られたプラスチックの世界の通信塔の中にはスカイツリーは入っていなかった。展望台の売店でKLタワーのミニチュアレプリカを売っていた。やはり錫のメッキで塔の高さ18cm、9×9.5×2.5のプラスチック台に乗っている。クアラルンプールの記念に購入した。60RM(2,100円)此処では一銭も負けてくれなかった。日本人や中国人は長時間並んでも高い塔に登りたがるのに、マレーシアの人は無関心なのか? ともかくゆったりしているのが気に入った。

バスは足裏マッサージ店に直行した。どの辺だかさっぱり分からないが、繁華街の真っ直中で、何軒ものスパや、足裏マッサージ店が並んでいた。バスを下り、5分程歩いて店内に入った。背もたれの付いた長椅子に座ると、若いイケメンのマッサージ師が来て、オイルを塗り右足から足つぼを押し始めた。Kさんは隣の席である。

「痛かったら痛いと言えば緩く押してくれるからね」

「分かった」タイや台湾なら、ビールを飲みながら揉んで貰えるのだが、此処はイスラムの国だけに諦めた。OPツアーに参加したのは15人程だった。2階に上がった人も居た。この店の売りはイケメンマッサージ師なのかも知れない。オーナーらしき男性はオカマ風だったし、マッサージを受け持つのは全て男性だった。45分経つと全員が降りてきた。OPツアーは無事終了した。

KLCCまでの遊歩道[WALKWAY]の入口があった。黄さんに聞いてみたら

「クアラルンプールはシンガポ-ルやバンコクに比較して歩いて買い物ができない街でした。車が多いせいです。それを解消するために[空中歩道]が作られました。高さは約10mガラス張りの空調付きで全長1.4Km 、幅5mあります。2つのショッピングゾ-ンをつないでいます。エスカレータ付き、涼しく歩けますので好評です。その他にもKLCC地区とブキットビンタン街地区を結ぶ空中歩道整備は1,173mあります。これも高さは10m・幅5m、自動車の危険の心配なしで行き来できます。此方は空調設備はありません」 これには驚かされた。商店街の救済とはいえ、マレーシアという国の発展ぶりは凄いと改めて感心させられた。

「ホテルまで15分程で着きます。マレーシア市内の街灯はオレンジ色です。ですが郊外に出る立体交差を過ぎると街灯は白色灯に変わります」その色分けの目的の説明はなかった。

ホテルに付いたのは午後10時30分だった。バスの中で予約した土産物の布袋を受け取る。チャイナタウンで買ってきた密輸入の缶ビールと、果物の女王と言われるマンゴスチン(これは以外にもホテルに持ち込み禁止のフルーツだそうだ。皮から出る汁がシーツやタオル等についてしまうと落ちないからくれぐれも注意して下さいと黄さんが言っていた。中の実は白くて6つに分かれている。種がある部分は2箇所くらいという不思議なフルーツ。味はとっても上品である)を冷蔵庫に入れ急冷凍し、その間にシャワーを浴びてしまう。シャワーだから湯上がり気分とはゆかない、この夜はバスローブを着なかった。土産物の菓子を二人で分ける。私は6箱、Kさんは5箱である。布袋をじっくり見て

「これと同じような袋なら家に沢山あるから要らないや。鈴木さん持って行く?」と聞く

「スーツケースには若干の余裕があるから頂いておくよ」飲み始める前にスーツケースに土産物などを詰め込む。KLタワーとツインタワーの置物は一つの箱に強引に収めてスーツケースに入れた。あらかじめの荷造りを終えた後、Kさんとマレーシア旅行最後の夜に乾杯。Kさんはマンゴスチンに御執心で一人で6つも食べてしまい、疲れたのか350ml缶ビール1本でお開きとなった。私には昨日買ったワインも半分残っている。

「眠くなったら先に休んで下さいね。Kさんカメラのバッテリー充電しなくて良いの?」

「昨日充電しておいたから明日いっぱいは持つと思うから充電はしない。眠くなったら先に休むよ」

NHKの衛星放送を見ながら、最後の夜を楽しんだ。