11 月11 日(日曜日) 第3日目

今朝はレストランに午前6時に、一番乗りで入った。昨日一日観光し、2度の食事を共にしたので、ツアーの人達とは挨拶を交わせる仲になっていた。一人参加の50歳ぐらいの男性が、

「昨晩段さんから女を斡旋するよ」と言われたとKさんに話していた。

「俺一人で遊びに行けば、安く遊べるからと断ったら、危険だからそれだけは止めてくれと言われたよ。昨日はマッサージにいってきた」と得意顔で言う、買春のベテランらしさを仄めかすかなりの遊び人のようだった。Kさんもその道の仲間とみられたようである。

レストランには別のツアーの日本人の顔も見えた。九州から来たやはり阪急交通社のツアー一行で、今日帰国するのだとか

「4日間ずっと雨でした」と話していた。

桂林は午前7時でもまだ日が上がらず、雲が残っていたが今日は雨の心配はなさそうである。

ホテル出発は午前8時30分である。

「お早う御座います。皆さんは普段の行いがいいね。今日は晴れるよ。バスの席はお互い譲り合って昨日前に座った人は今日は後ろとか、私は席を決めないから、巧くやってね」段さんの話しぶりにも慣れてきた。

今日は桂林の北東、片道約79Km(2時間)の龍勝各族自治県にある龍勝棚田(龍脊梯田・りゅうせきていでん)を一日掛けて観光する。

桂林市内から高速道路をひた走り、途中工事中の凸凹道を抜け山道に入る。約1時間20分走り大きなガソリンスタンドでトイレ休憩を取ってくれた。ガソリンスタンドの入り口に果物の屋台が2店舗出ていた。目を引いたのは直径20cmも有る[文旦(ぶんたん・柑橘類の一種で日本名はザボン・香欒〈ほんたん〉とも呼ばれる)である。人の顔よりも大きく下は丸く上端がマクワ瓜のように尖っている。皮が2~3cmもある厚さなので剥くのに包丁を使う。一つ買って店の主人に剥いて貰った。文旦の一房は長さ15cmも有り、隣の房と離すのにかなりの力がいる。ツアーの皆さんに一房づつお裾分けしてみたが、ぱさぱさで味もなくかえって悪いことをしてしまった。他の人達も珍しい果物を買っての試食合戦となった。

車がやっとすれ違える程の狭い林道の終点が〈双河口〉である。

一般の車が入れるのはここまでで、専用バスはここの大きな駐車場に止める。双河口の木造3階建ての入り口には龍脊(りゆうせき)と金色の文字が書いてある。棚田にはトイレがないそうで、入り口の脇の共同厠(何故か2階にあった)でトイレを済ませるように言われた。

「もしもし亀よ。皆揃ったら向こうのバスに乗るよ」段さんはいちいち人数を数えることをしない。トラフィックスの小旗を立ててさっさと歩き出すのである。入り口を潜ると黄色い中型のマイクロバスが数十台横に並べられていた。エコカーとか言っているが、電気自動車ではなさそうだった。

「バスの番号は39番だから、間違わないで、こっち、こっちだよ」エコバスは乗り合いで、我々ツアーだけの貸し切りではない。棚田を売り物にした観光地にしては道路の状態は酷く、ガタガタ道でしかも狭い。20分程で〈黄落〉終点に到着した。

黄落でシャトルバスを降りて、左に見える橋を渡って坂道を10分程登る。橋には両側に人が座れる椅子が付いていて、民族衣装を着たチワン族の老婆が唐辛子と干した茸、リンゴ、手造りの民芸品を売っていた。

龍脊(りゆうせき)と書かれた、柱だけで拵えてある瓦屋根の門が風景区の入り口で、段さんが入場券を買っていた。一般観光客の入場料金は50元(690円)だから安い方である。

門を潜ると竹で編んだ駕篭(二本の竹の上に人が乗れる屋根付きの椅子が付いていて、駕篭舁きは両手で竹を支えながら竹に肩紐を付け首に掛けて人を運ぶ)屋が並んで乗ってくれと叫んでいた。背中に大きな篭を背負った女性は民宿や旅館で泊まる客のスーツケースを運ぶ〔ぼっか(歩荷)〕である。バスが到着すると荷物を運ばせろと声を張り上げていた。駕篭代は2番高地展望台まで300元(4,140円)と高い。担ぐ方も大変だと思うが乗る方も楽ではなさそうだった。ぼっかの値段は聞きそびれてしまった。

「もしもし亀よ。皆さんトイレはここの右、階段を登った所ね。山の上にはトイレは無いよ。済ませてきたら龍勝棚田の説明をするから集まってね」段さんの説明の概略を記しておく。

《 龍勝棚田は龍勝県の東南部にある和平郷の平安村にある。勾配は普通26度から35度で、最大勾配は50度である。面積は70.16㎢で一番高いところは1,180m一番低いところは380m、800mの高低差がある。棚田の開墾はは元代(1271~1386年・日本の鎌倉時代)から始まり、ほぼ現在の姿になったのは清代、700年以上の歴史がある。ミャオ族・ヤオ族・トン族・チワン族などの少数民族が暮らしており日本人に人気の高いスポットとなっている。

途中には民宿もしくは旅館と思われるチワン族やヤオ族の木造家屋が龍脊山の棚田の間に数多く建っている。

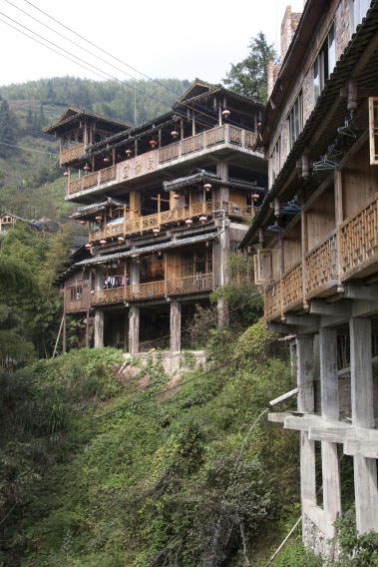

開拓民の子孫であるチワン族やヤオ族の村々にある独特の様式をもつ建築物は、昔から杉の木材で建てられ、高床式だけではなく釘を一本も使わずにすべてホゾとホゾ穴で組み合わせて出来ている。少数民族の建物は、1階は家畜小屋、2階は住居、3階は倉庫である。ここの川谷、山頂、林、絶壁等々どこでも土があるところは全部棚田に造り変えられた。龍脊棚田は平安チワン族の壮寨棚田、大寨ヤオ族棚田、龍脊チワン族の古壮寨棚田を中心に構成されており、それぞれの村には観光用の入り口が設けられている。この中でいち早く開発されたのが平安チワン族の壮寨棚田であり、我々が案内されたのはこのコースである。

[壮寨棚田]の全景を見渡すことができるように、村には幅1m・奥行き35cmのコンクリートの板が綺麗に敷設されており、およそ900段の石段になっている。

下から見上げると五星紅旗が1本建ててある1番高地展望台が、更に右上には五星紅旗3本がはためく2番高地展望台が見える。足の速い人なら約25分で2番高地に辿り着く。この展望台からは無限に広がる曲線美を描く龍の姿に見えるといわれる躍動美に満ちた棚田を見ることができる。この二つの高地を「七星伴月」と称してる。長い年月をかけ、石を積み上げ並べる気の遠くなるような作業の労苦は大変なものと想像できる。田んぼ一枚の面積は、狭いのは苗が一列のものもあり、カエルが飛び跳ねると3枚の田んぼを越えると言われるほどである。

[黄洛寨集落]は、紅ヤオ族(衣装はピンクと黒が基調)の女性が髪を長く伸ばす〔長髪村〕として知られギネスブックに記録されている。68世帯あり髪の毛が1m40cm以上の女性は60人いるという。最も長い人は1m70cmで、成人男性の身長に匹敵する。現在では夕方になると、紅ヤオ族の女性が川で髪の毛を洗い結いあげるショーを観光客に見せ人気を博しているそうだ 》

段さんの説明を聞いてから全員で歩き出した。中国の僻地の観光地は何処も同じような土産物屋が両側に並んでいる。この地の名産品は米、唐辛子、茸とお茶そして漢方薬しかない。どこの店でも大きな唐辛子と、ビンに詰めた豆板辣醤を売っている。

店先ではドラム缶を縦に切った物に鉄筋を2本載せ薪をくべ、竹筒に米を詰め栓をして焼き上げて売っている。これが旨い物だかなんだか試食もしなかったが、方々から上がる煙で視界が遮られ山村の雰囲気らしさを演出している。煙は容赦なく店の中にも燻るから、どの店も煤黒くなっており、店先には丸いオイルの缶や大きな鍋などが無造作に並べられていて、これが土産屋なのかと訝しく思ったほどである。

いよいよ石段の坂道になった。段さんが言っていた木造の高床式、路に面して茶色く塗装した木の板と前面がガラス戸の3階建ての家屋が見えてきた。どの家にも赤い提灯が沢山吊る下げてある。家屋の下に小川が流れていて、どの家も太いビニールホースで水を引き込んでいた。

私は独自のテンポで単独で頂上を目指した。民宿街の中心の所が左右二股に分かれていた。さてどちらに行こうか迷い、集落が密集している右を選んだ。集落の細い生活路にはビニールホースが入り組み、瓦屋根の木造家屋が入り組んでいた。少数民族の生活振りの一部を見て取れたが、後から続いてくる観光客は一人もいない。

集落を抜け更に石段を登ると、両側が段々畑の真っ只中になった。既に刈り入れが済んだ畑は雑草が生えたまま、放りっぱなしの状態になっていた。美しい棚田のイメージはぶっ壊れてしまった。20分ぐらい登ったが、一向に五星紅旗が見えてこない。可笑しいなと思って後ろを振り向くと、3本の五星紅旗は遙か向こうの頂上ではためいていた。シャトルバスの網棚にリュックを乗せた際にペットボトルが抜けてしまったらしい。喉がからからでも水分の補給は出来なかった。運が悪い時はこんなもので、この時程水が恋しいと思ったことはなかった。自業自得で、道を間違えたのが分かって分岐点まで引き返した。上着のジャンパーを脱ぎセーターになっても山登りだから汗びっしょりになった。日本の観光地でも分岐点で行き先を間違えた時の教訓で、土産店がある方が観光目的地というのを思い出すべきだった。そこから1番高地展望台迄がむしゃらに飛ばした。段さんらの一行が見えたのでホットした。Kさんが私の姿を見て

「心配しちゃったよ。汗びっしょりじゃないか。何処へ行ってたんだい」とホットしたようだ。

「道を間違えちゃって、あっちの山のてっぺんまで行ってきた」

「段さんに鈴木さんがいないというと、心配ないあっちの山から戻ってくるよ」と取り合わなかったそうである。

「2回分の龍勝棚田の観光登山をやっちゃったよ」喉がからからだった。貴重な水なのでKさんに水を分けてとは言えなかった。

これから2番高地展望台迄登るというのだが、上へ行っても大して景観は変わらないそうなのでこの地点から棚田の風景を撮影することにした。どう見ても曲線美を描く龍の背中には見えないけれど、幾つもの小山毎に段々畑が造られていて全景が見下ろせたのがせめてもの慰めとなった。ここの畑は刈り入れが澄むと水を枯らしたままなので、テレビで予習(中国雲南省南東部にある世界中の写真愛好家の間で最も注目を浴びている元陽県・新街鎮の棚田は、世界の奇跡と言われるまでに壮観で《ハニ族の雲の梯子》の美称で呼ばれている)したイメージとはかなり違っていた。絵はがきのような水の反射の美しさもなく、ただの茶色っぽい枯れ草の段段畑だけだった。

ツアー料金が安かったのは、刈り入れも終わったシーズンオフだったからだろう。これも月謝の一部だと思うしかない。Kさんも2番高地展望台迄行ってくるというので

「民家や土産物屋の写真を撮りながら先に降りている」と伝えて別れた。丁度12時頃で、展望台を目指して登ってくる中国人観光客が多くなってきた。 黄落のシャトルバス停留場に戻ってきたら、来る時乗ってきた39番のバスが停まっていた。中へ入って網棚を覗いてみたらリュックから滑り出たペットボトルが残っていた。段さんにその事を話すと

「今日のお客さんは幸運児が多いよ。私が石段の途中で拾っておいた取り外し用のサングラスはKさんのだったよ。気持ちいいね」と得意顔だった。

シャトルバスの駐車場脇の売店で[羅漢果(らかんか・中国広西チワン族自治区を原産地とするウリ科ラカンカ属の多年生つる植物。特殊な薬効をもつ実であることから、仏教の聖人賢者である羅漢のようだということで名付けられたとも、まん丸の実が剃髪した羅漢の頭に見えるからとも、薬効を発見した清朝の医師の名にちなむともいわれている)]ものを売っていた。

袋に詰めて売っているものは直径4~6cmの円形もしくは倒卵形で、黒ずみ茸毛が生えていていた。果実というが乾燥していてピンポン球のように軽い。ツアーに参加していた中国人の朱峰(あけみね)夫人に聞いたところによると

「甘味を含んでいて、食用にもしているけど普通は食べない、乾燥させ砕いたものを煎じて羅漢果茶として飲んだり、料理の甘味料として使っている。日本で売っているのは(生の果実は輸入されていない)乾燥した羅漢果を輸入した物よ」だそうである。段さんにも群がって説明を聞いて数人の人が買っていたが、1袋に9個入りが50元(690円)もした。段さんが

「明日私が羅漢果茶を造って皆に飲ませるから、だから味が分かるよ」と一袋買っていた。

棚田見学の後は、シャトルバスに乗り龍勝棚田の麓のヤオ族の村に途中下車となった。木造の2階建てレストランが数件並んで建っていて、そこで午後2時30分の遅い昼食である。レストランでは龍勝名物の[竹筒飯(しゅーとんふぁん・竹筒に御飯や椎茸、人参などを詰めて火であぶったもの。お米に粘りがあって香ばしく美味しい)や竹筒に入ったスープ、青梗菜(ちんげんさい)やキクラゲの炒め物等が出た。食べ始めると民族衣装のズボンに上着だけの白衣、頭はピンクのかぶり物姿のヤオ族の女性が後ろに並び、小さなおちょこに地酒を注いでサービスしてくれた。そして一列に並ぶと山間民族独特のチャルメラに似たけたたましき声で〔歓迎の歌〕を披露してくれた。お盆を持ってテーブルに突き出したのはチップのおねだりだったのだと思う。誰も呉れないと分かるとふくれっ面をして行ってしまった。大瓶のビールは30元(414円)と一流ホテル並みの料金だった。

今朝ホテルを出る際に私が2月に出版したエッセイ《かけはし》のチラシを持参してきた。バスに2時間も乗るのだから、その時にお配りしようと考えたが、昼食で皆さんがお揃いなので銘々様にお渡しした。

「どんな内容なんですか?」数人の方から質問され

「身元保証人となって中国人の留学生を十数人お世話した話です。中国各地を旅したエピソードも書いてあって結構評判がいいんですよ。面白いですから是非お読み下さい。本屋にこのビラをお持ちになって注文していただければ1週間程でお手元に入ります。宜しくお願いします」とコマーシャル。

「何冊か持ってきているの?」

「いえ、それが持ってきていないのです。済みません」

双河口から専用デラックスバスに乗ると、桂林市内まで直行である。トレッキングの疲れと満腹で皆さんぐっすり寝込んでしまった。市内に入ると段さんが数種類のお菓子を配り始めた。この地方だけにしかないという銘菓だと宣伝する。何のことはない、お土産に買えと言うことだった。段さんのバスの中での営業は次から次と続く。

「今晩のオプショナルツアーは〔足裏マッサージ〕1時間半たっぷり揉むよ、日本円で3,900円です。全身マッサージでも料金は同じです。御希望の方はバスで送迎致します」こうした勧誘の時は言葉が丁寧になる。

バスの中で一人参加の女性達が言うには

「私達昨日ホテルの近くの足裏マッサージに行ってきたけど1時間1,000円だったわよ。3,900円なんて暴利すぎよね」意気投合して3人で出掛けたそうである。

「これから有名なデラックス寝具店に御案内します。この店は日本の会社の経営ですが、中国の工場で生産しているから、日本で買う値段の6割引で買えます。日本で買ったら高いよ。夕食まで時間はたっぷりありますからゆっくり買い物してね」

かなり大きなスペースを持つ店内に案内された。いつものように日本語の堪能な店員による商品の説明が15分程あった。店の名前は覚える気もなかった。何でも竹を科学的に加工した繊維で枕やベッドに敷くマットを製品化したものだそうである。マットの厚みは10cm程度リバーシブル設計だから両面どちらでも使える。独自の体圧分散製法とかで体に負担がかかりにくく、春夏秋冬オールシーズン対応、寒い冬でもこの上にシーツを掛けるだけで暖かい仕様になっている。通気性・防ダニ・防菌・防臭が施され、負担をかけないふんわりした寝心地が好評です。とまあ長々と説明があった。

店内にはベッド十数台の上に厚みの異なるマット(シングル・ダブル)が並べられていて、日本人はあまり使わない[抱き枕]、それと[枕]が置いてある。自由に横になってお試し下さいというのだが、お値段がシングルで15万円・ダブルで20万円以上もする。お茶のサービスもなく、ベッドに腰掛けて時間をつぶすしかなかった。面白かったのは、ツアーの人が買った枕を、ビニールの袋に入れ、掃除機で空気を吸い出しビニールテープでぐるぐる巻きにし、持ち帰れるようにコンパクトに纏めてしまったことである。御夫婦連れが買ったダブルマットは航空便で送ると別料金が掛かるというのを、無料にしろと交渉していた。段さんにバックマージが入るかどうかは分からないが、商談を成立させようと懸命になって交渉に加わっていた。

この日の夕食はビーフン(うるち米を原料とした麺)をメインにした桂林料理と謳っていた。

《 桂林ビーフンにはおよそ2300年の歴史がある。秦の始皇帝が中国統一のため、桂林に北方生まれの兵を大量に派遣した。北方人の主食は麦から作られた麺や饅頭だったのに対し南方人は米飯を主食としていたので、現地で徴発した米を主食とする食事にも、蒸し暑い南方の気候にも慣れず、士気は低下し病に倒れる者が続出した。そこで調理人が食べ方を工夫して米を砕いて液状になるまで練って捏ね、それを袋につめてこし、丸めて団子にしてから蒸し、火を通して圧縮し麺状の形や・きしめん状の形に押し出し、食べさせたのが始まりだという。桂林ビーフンは乾麺ではなく、このように加工した生の麺を使う。麺状のものを〔ビーフン〕と言い、きしめん状のものを[切りビーフン]と呼んだ。これがビーフンの起源だそうである 》

東南アジア等での一般的な食べ方はゆでたビーフンにたれのみをかけ、つみれや肉、もやし、三つ葉など様々な具と混ぜて食べる[滷菜粉(ろうさいふん)]、豚肉のスープを注ぎいれた[湯粉(たんふん)]、炒めた[炒粉(そうふん)]など様々な調理法がある。福建省以外の中国大陸部ではむしろ桂林ビーフンが一般的である。ツアーでのテーブルには大きな土鍋にキクラゲや炒めた落花生、牛肉と野菜が載ったスープ麺が出てきた。小さな器に銘銘が装って食べる方式だ。味が薄めなので豆板辣醤は欠かせない。その外は中国料理と炒飯 だった。このホテルの食堂もビールは30元(414円)で、お土産コーナーを通り抜けた奥にあり、行き帰りにバイアグラを買えとしつこかった。

足裏マッサージのオプショナルツアー参加者は6名だった。我々も行かなかった。ホテル到着は19時45分。コンビニで缶ビールを買ってきて、入浴後Kさんと歓談しながら嗜んだ。