5月25日(火曜日) 第4日目

モーニングコールは7時30分だった。食堂はバイキング方式で、午前7時から開いていると聞いていた。今日から作務衣を着て拉薩を旅しようと支度を調え、フロントに昨晩書き上げたはがきを預け、食堂へ行った。遅れを取ったか? バイキングの料理は残り少なくなっていた。元々家では朝食を取らないので、食べなくとも平気なのだが「明日からは7時に来よう」と、軽くお粥を食べておいた。衣装替えをした私を見て、ツアーの皆さんが

「え!」と思ったようだった。

9時には全員がバスに乗っていた。今日のメインは布達拉宮である。9時30分からの入場予約が取れているそうで、オリジナルのパスポートを持ってきたかどうかの確認があった。パスポート無しでは入場できないのだそうである。

相河さんから朝の御挨拶があった。

「昨晩はよく眠れましたか? 御気分が悪くなった方はいませんか? 皆様が注意を良く聞いて下さったお陰で、昨晩高山病に罹った方は一人もおりませんでした。張さんの出番と仕事が無くて、張さんは何もすることが無くゆっくり休めました。普通20人のツアーですと4・5人はお医者様を呼んだり、大きな酸素ボンベから酸素吸入を受ける人がいますから張さんは休む暇もないくらいなのですが、今回のお客様は皆様が御元気で、本当にこんなことは私が何回もチベットへ来ていて初めてです。これからいよいよ布達拉宮観光です。布達拉宮の階段はかなりきついですから、慌てないで結構ですから、ゆっくり自分のペースで歩いて下さい。遅れても心配御座いません最後に張さんが控えております。また、途中で御気分が悪くなったりした時は、其処で休んで下さって構いません」

バスが通る左側には布達拉宮と大昭(ジョカン)寺を取り巻く通りを時計回りに一周する人々の群れが延々と続いている。

ラサの巡礼路は3つあるようで、ポタラ宮とツグラカン・市内の仏塔・経文堂・寺院や祠をぐるりと一番外側を一周するのが[リンコル(巡礼路・一周3時間半を3回廻る)],ポタラ宮殿を一周するのが[セコル],ジョカン寺を一周するのが,[パルコル],ジョカン寺内の釈迦牟尼仏の周りをめぐる一番小さいのが[ナンコル]と云われている。聖なるものを右手に見て巡礼するのがよいとされている。このほかに農業関連の巡礼路としての[オンコル]というのがあると楊の説明。

またコルラというのは寺院、聖山などを祈りながら、一周する事を言う。五体投地をしながら回っている人も見かける。圧倒的に老人が多いのは、一生に一度この聖地を訪れるために長年貯金をしてしてきたからである。前掛けをしている婦人は既婚者である。左手にマニコル(マニ車の事・中にお経が印刷された巻紙が入っている。1回廻すとお経を全部読んだことになる)を右回ししながら、左手で数珠の珠を一つ一つまさぐりつつ巡礼する。

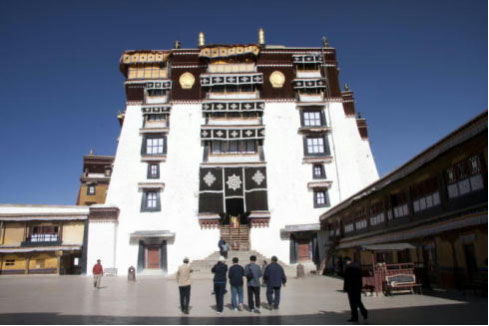

私たち外国人のツアーは一般の中国人巡礼者とは入り口が違う。一人一人パスポートを見せ、番号を確認してから入場となる。入り口を入ると坂道になり、急な階段170段へと続き登り切った所にチケット売り場が有った。

ゆっくり歩こうと一番前で歩こうと、苦しいのは同じだから、私は何時も先頭を歩いた。チケット売り場から白宮迄さらに階段が70段、写真撮影が許されているのはここまでである。中に入ったら撮影禁止である。坂道から布達拉宮を仰ぎ見ながら外観のみの撮影、宮殿の入り口付近から拉薩市内を撮影した。白宮入り口付近に土産物屋があったが、チベット人巡礼者向けの安い物ばかりだった。白宮入口で荷物のX線検査があった。ライター・酸素ボンベは持ち込みが禁止されている。紅宮屋上まで、またもや70段の階段を登らされた。

布達拉宮について説明する。

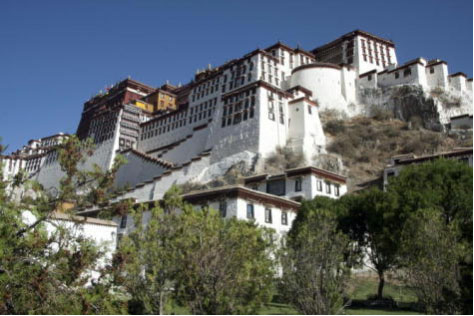

《 布達拉宮は中国チベット自治区の首府ラサ市北西のマルポ・リ(紅山)の上にある法王庁でダライ・ラマの宮殿である。通称[山頂ポタラ]。

標高3,700mに位置し、7世紀半ばにチベットを統一した吐蕃王朝第33代のソンツェン・ガンポが築いた宮殿の遺跡を、ダライ・ラマ5世が50年余りを掛けて増補、拡充するかたちで建設された。5世が自らの政権の権威確立を象徴するために着工したものだと言われる。彼は観音の化身と崇められたので、その宮殿がポタラとよばれたのである。13階建て、高さ117m、長さ400m、建築面積にして13,000㎡という、単体としては世界でも最大級の建築である。 宮殿の中の壁画、霊塔、彫刻、塑像など、全体が芸術の宝庫であり、またチベット仏教及びチベットの在来政権における中心的な役割を果たしている。なお、ポタラの名は観音菩薩の住むとされる補陀落のサンスクリット語名[ポタラカ]に由来する。

内部の部屋数は2,000ともいわれ、上層に位置する中核の部分は、政治的空間の白宮と宗教的空間の紅宮と呼ばれる2つの領域に大きく分けることが出来る。聖俗両権を掌握するダライ・ラマ政権の[神聖王権]的性格を具現化したものである。この宮殿のある歴史地区は“世界文化遺産”として登録されている。

白宮は、歴代ダライ・ラマの居住と政治的な執務にあてられた領域である。 ダライ・ラマが《世俗王》として権力を行使する場であった。1645年から8年の歳月をかけて、観音堂を中心に東西に建造されていった。寺全体の外壁が白色に塗られ、人目を引くことから、白宮と呼ばれるようになった。

窓枠は黒く縁取りされている。黒は鬼を追い払い、邪を寄せ付けない為の色だとされている。下層には、集団謁見場があり、高層には建築面積717㎡、38本の大支柱に支えられた白宮最大の建物、東大殿(ツォム・チェンシャル)がある。ここでは歴史上、ダライ・ラマの坐床式や親政大典などがおこなわれ、政治的にも宗教的にもきわめて重要な場所であった。最上層には、私的な謁見と寝室などの居住の場である[日光殿]が存在する。ここは南に面したガラス張りできわめて採光面積が大きく、朝から晩まで太陽がふりそそぐように設計されている。

寝室の内部には、貴重な宝石や豪華な調度品、金製のお盆、玉製のお椀など贅が尽くされ、主人の気高い地位を顕示している。また寝室の前には広大なベランダがあり、ラサ市街を望むことができる。

紅宮は、白宮の西側に隣接して建てられているダライ・ラマの廟塔、仏殿などがある宗教的な領域である。紅は権力を表している。他のチベットの寺院も主要な建物は紅で統一されている。ここはチベット仏教の総師ダライ・ラマが[祭司王]としての権威を発揮する場であったといえる。白宮と同じく外壁全体が赤く塗られているため、紅宮と呼ばれた。ここは日常的な機能をほとんどもたない聖空間であると同時に、政権にとって最も重要な象徴性を帯びた場所であった。最下層には位置的に紅宮の中心を占める大集会場があり、この上部の吹き抜けを囲む回廊を介して他の各室が並んでいる。この集会室の西側に面して3層吹き抜けで設けられているのが霊塔殿である。

ここには多くの仏塔(チョルテン)が納められているが、なかでも一番豪華なのは、1690年に造られた、高さ15mにもおよぶダライ・ラマ5世の霊塔である。霊塔は、3,724㎏の金箔で形作られ、1,500個にも及ぶダイヤモンド、さらには翡翠、瑪瑙など貴重な宝石類で装飾がほどこされ、塔座には、各種宝器、祭器などが置かれている。この霊廟の奉祀が紅宮建立の目的といわれている。

ダライ・ラマの霊塔殿の横には、面積約700㎡の西大殿(ツォク・チェンヌ)がある。内部には、全部で700枚を超える壁画が描かれており、いずれにも当時のチベットの風物や人々の生活がリアルに描かれている。

布達拉宮の地下には[サソリ牢]があり、罪人(そのほとんどは反抗した農奴や奴隷)が毒サソリによって殺された場所だった。

現在布達拉宮内部は、白宮のごく一部の部屋以外は原則的に非公開で、紅宮で歴代ダライ・ラマの玉座や霊塔などが公開されている。団体入場者は見学時間が1時間以内に制限されている。2008年1月現在入場料はチベット族が1元。漢民族などチベット族以外の民族や外国人は100元である 》

白宮から紅宮へ早足で張さんの後ろに付き説明を聞くだけの見学である。

宮殿の中は薄暗く、植物の灯明が照らす仏像やタンカが通路や扉の中に納められている。ちょっとでも立ち止まって壁画や仏像を拝もうものなら、制服を着た警官に早く移動するように警告される。

仏像は金箔で塗られ、観音像のお身体には沢山の宝石がはめ込まれている。

紅宮2階から4階に安置されているダライ・ラマ5世から(6世の霊塔は無い)9世の霊塔は皆同じように金箔で覆われていた。ここで使われた黄金は一体どれくらいの重量になるのだろう?

押し出し機で押し出されたトコロテンみたいな何ともせわしない見学であった。

我々のような団体客の他にはチベットの巡礼者が後から後から押し寄せてきては足早に、仏像の納められている扉に頭を付けて祈り、カターを手すりに結わえたり、1角(1円50銭)札のお賽銭を置いてゆく。仏像の数だけでも相当な数である。その一体一体にお賽銭を置いてゆくのだから大変な出費となるに違いない。面白いのは1角札が無くなると、自分でお賽銭の山から両替をしていたことである。一生に一度の巡礼なのだから、インチキはしないのだろうと思った。慌ただしい見学だった。出口で皆さんが集合するのを待った。しんがりには張がいるので、早めに退出した数人が楊に質問を浴びせる。

「チベットに来てまだお墓を見ていないけど?」布達拉宮についての質問とは関係ないが、数人の人がこのことに関心を寄せていた。

「チベットにはお墓はありません」

「え!何で?死んだ人はどうなっちゃうの?」

楊の説明を要約しておこう。

「チベットでは今でも9割の人が鳥葬です。ですから墓はないのです。鳥葬はチベット仏教で行われる葬儀の方法です。チベットの葬儀は5種類あります。塔葬・火葬・鳥葬・水葬・土葬の5つの方法です。このうち塔葬はダライ・ラマやパンチェン・ラマ等の活仏に対して行われる方法で、まず死体から内蔵を取りだし、よく塩をこすりつけ、乾燥させまして、大量の香料や貴重な漢方薬物等でミイラにし、霊塔のなかで法体を保存するものです。

一般人は残りの4つの方法が用いられます。チベット人にとって、最も一般的な方法が鳥葬です。まず、遺体は住み慣れた家に安置されて、僧侶のお経によって、魂が肉体から解き放たれます。死んでから49日までの間は、人々は決して故人の名前を口にしてはいけません。死後7日間はまだ魂が遺族の周りにいると信じられていますので、せっかくこれから彼方へ飛び立ち、次の生に転生しようとしているのに、その名前を呼んでしまっては、呼び戻すことになってしまうと考えるからです。

鳥葬は、一般的に、死後2、3日から一週間後に行われます。その前夜には、僧侶とともに遺族も夜を徹してお経を唱え、早朝、葬列が出発します。僧侶の人数は、普通10人くらいです。お金がある人は100人を超えるお坊様が列を作ります。遺族は何万個もの灯明をあげ貧しい人々に施しをします。魂が離れ、単なる肉の魂となった遺体は、鳥葬場に運ばれ、天葬師と呼ばれる階級の低いお坊様によって遺体の処理がなされ、分解されます。これは、死体を切り刻む事で血の臭いを漂わせ、鳥類が食べやすいようにし、骨などの食べ残しがないようにする為です。そして、大きな岩の鳥葬台の上に置かれ、聖なる鳥、ハゲワシによってついばまれるのです。

まず死体の背中から解剖してゆきます。解剖は背中から腹にいたり、内臓をとりだし、肉を切り刻みます。頭の皮をはぎ、頭蓋骨を割り、骨をくだき、それらをツァンパでこねて、だんご状にします。ハゲワシにあたえるのは、まず骨の部分からです。そして肉の部分を与えます。こうして死体を少しも残すことなく、[昇天]させるのです。ハゲワシが骨を残した場合、この人は前世で悪いことをした人と見なされます。

皆様から見ると残酷にも思える鳥葬ですが、チベットの人々にとっては実に自然なことなのです。魂のなくなった肉体を他の生物に施し、鳥とともに空高く舞い上がり天に還るのだと信じています。ですから、鳥葬は天葬と呼ばれ、遺体を扱う人を天葬師と言うのです。また、鳥葬はチベットの自然条件にも合っています。特に中央チベットから西チベットにかけては、樹木が乏しく、火葬にするための燃料が不足していますし、岩場や凍土も多いので、土葬にも向かないからです。

水葬は一般に、こじきや寡婦、孤児などの経済的に恵まれない者のための葬儀であります。また満8歳前に死んだ子供はまだ人間になりきっていないとされ、水葬にされます。

まず死体を川岸まで運び、関節のところで切断し切り刻んでから、川のなかに投げこみ、魚に食べさせるのです。チベット南部の深い谷の地域では、ハゲワシが飛来してこないので、大部分がこの水葬にしています。

(日本国内で鳥葬や水葬を行うと、刑法190条の死体損壊罪で罰せられる)

土葬は一般に、ハンセン病、タンソ病、天然痘などで病死した人や、殺人や放火などを犯した者、刀や槍で殺された者のための葬儀方法です。このような場合、習慣的、法律的に天葬や水葬をすることが許されず、地中に穴をほり、そこに死体を埋めるしかないのです。その意図は、こうしたことが再び起こらないように願うためでもあるのです。

火葬は、活仏や高僧・貴人、高位高官のための葬礼であります。死体を焼いたあとの遺骨や遺灰は、高い山の上や、大きな川のなかに蒔きます」

「楊さんも実際に鳥葬の現場を見たことがありますか?」

「はい。身内に死んだ人がいなくても、若い時に必ず一度は現場に参ります」

一通り葬儀の説明が終わる頃全員が集まったのでバスに乗り込んだ。

張さん・楊さん・相河さんが口を揃えて言うには、

「今回のツアーの皆さんは全員が全行程を歩ききりました。途中で疲れたとか気分が悪くなったという方は一人もいませんでした。こんなことは今まで添乗員をやっていて初めての事です」とツアー参加者を褒めちぎっていた。

ポタラ宮は木と石で造られ、外壁は厚さが2.5mあり、その基礎は直接岩に打ち込まれている。壁はすべて花崗岩でできており、高さは数10mもある。所々に溶かした鉄を流し込むことにより、高度の耐震性を備えた構造にしてある。どんな植物かは聞けなかったが、紅宮の赤い部分は通気性を良くするために植物を使っているそうである。屋根の骨組みと窓のひさしは木造である。 現地ガイド楊さんとツアーガイド張さん せり出したひさし、屋根の隅の反り、屋根に葺かれた金メッキの真鍮版、金箔をかぶせた仏教様式の柱、屋根の棟に置かれた金の翼の鳥などが、漢式の寄棟と切妻の壮麗な屋根の美を形作っている。宮殿の下は広場になっていて、布達拉宮の全容を見上げることが出来る。残念なことには、その豪華な屋根飾りは良く見えなかった。

布達拉宮の後ろに真っ白な雲が見え隠れしていたが、空は紺碧である。酸素の缶を貰ったものの、階段のきつい布達拉宮の階段を登り降りしてきても呼吸は苦しくないし、乱れはない。酸素缶を使う場面があるのだろうか?

予定ではこの後[大昭(ジョカン)寺]、[色拉(セラ)寺]の見学となっていたが、予定を変更して大昭寺は明日とし、昼食後をホテルでの2時間の休憩にしてくれた。12時50分から14時50分までベッドに横になりのんびり過ごすことが出来た。午後3時に再びバスで色拉寺見学へ出発した。

色拉寺は拉薩の北5kmの山麓にある。この[色拉寺]、[哲蚌(デプン)寺]、[甘丹(ガンデン)寺]をゲルク派三大寺院と呼んでいて、その中で、最も拉薩市内に近いのが色拉寺である。創建は1419年。ツォンカパの高弟であるシャキャイェーシェー(1352~1435)による。ツォンカパからの信任が厚く、明の永楽帝に招かれたとき、名代に派遣されたのがシャキャイェーシェーであった。その後、1434年にシャキャイェーシェーは明朝から大慈法王に封ぜられている。

哲蚌寺とならぶ[ゲルク派(黄帽派)]の学問寺であり、多くの高僧を輩出してきた。四つあった学堂のうちガクパ堂、チェーパ学堂、メーパ学堂の三つが残っている。チェーパ学堂、メーパ学堂では仏教基礎、顕教が講じられガクパ学堂ではその上のコースとしての密教が講じられている。シャキャイェーシェーが北京から持ち帰った朱砂で書いたチベット語のカンギュル経、紫檀で彫った十六羅漢像、ツォンカパの施主であったミワン一族によって寄進された釈迦牟尼仏などを蔵している。

日本人であることを隠し鎖国時代のチベットに仏法を求めて潜入した河口慧海や多田等観もこの寺に滞在をしてチベット仏教を学んだ。その意味では日本にも縁の深い寺である。

寺の裏山が鳥葬場になっているとの説明があった。最近は外国人の見物者に対する警戒心も強くなっているようで、現場に行くことは出来なかった。チベット人にとっての神聖な儀式の場となっている。

チベットで有名な色拉寺の修行僧による問答修行を見学することが出来た。2mほどの塀に囲まれた中にテニスコートが4面程の広場があり、150人ほどの若い僧が集まっている。大きな木が数本生えており、草むらに腰を下ろしている僧が大勢いる。

(楊さんの説明を要約してみたが・・・・)

2人1組又は3・4人の僧侶が向かい合って、立っている僧が手をかざし、

「ディーク(文殊菩薩の種子)」と叫びながら手を打って問答を繰り返ている。アクションをつけることによって記憶しやすくするという意味があるのだという。これにも作法があり正式には、手を打って右手を引き戻しつつ、左手を前に突き出す。

(左手は三悪趣への転生を閉め出し、右手は衆生を解脱に導くという意思を象徴している)この動作を繰り返す事で、文殊菩薩の慈悲の力と、智慧と理解力を授かるのである。

寺内では午前と午後に問答の時間があり、問答そのものは普段からおこなわれていて、進級試験も問答形式でおこなわれる。学堂(タツァン)の主席の学僧が、他の学堂の主席の学僧と問答するという形式である。

ララム・パ・ゲシェーという最高位の資格は、毎年、各学堂から2名しか与えられない狭き門である。セラ・ガンデン・デプンの6つの学堂の長と、特別委員により、丸一日、問答がおこなわれ仏典に適っていれば始めて学位が与えられる。

腰を下ろして見上げる僧が答える形で、経文の中身を問答によって受け答えを繰り返す。身分の低い僧侶が上の位を目指して本番に備えての受験勉強なのだそうである。

この時間に合わせて観光客がやって来て廻りを囲んで見物し写真を撮っている。ほとんど観光イベントと化しているように思えた。

お寺の本堂に向かって五体投地を繰り返していた二人の男性に手を振って、写真を撮らせて貰った。

髪の毛は埃まみれで顔も黒光りしている。首から数本の数珠を下げ、バンダナを首に巻いている。上着の下には詰め物をし、厳重に膝当てを巻き、スポンジの鼻緒を付け下駄のようにした物を手に填めていた。にっこり笑ってくれたのでデジカメで撮れた画像を見せると、親指を突き出し頷いていた。

チベット人の年齢は良く判らない。60歳以上に見えるけど、たぶん40歳前後なのだろうと思った。

9時30分にホテルに戻った。例によって食堂からビールを買ってきて、シャワーを浴びてから飲み始めると、ライトアップされた布達拉宮の左から綺麗な花火が打ち上げられていた。写真は撮らなかった。