5月24日(月曜日) 第3日目

午前4時、停車予定時間が近づいたので、皆さんに声を掛ける。格尓木に着いた正確な時間は判らないが、停車すると私たちは6両前の先頭まで走った。停車時間が短いので心配だった。降りたのは私たち4人だけだった。駅の電灯は点いているが、あたりは真っ暗、切り離された海老茶とクリーム色のDF4D型が引き込み線に入って行った。代わって客車と同じ緑に黄色のラインをあしらった米国GE(ゼネラル・エレクトリック)製のNJ2型の重連、青海チベット鉄道専用機が煌煌と前照灯を6つも点けて列車に近づいてきた。ライトが眩しくてストロボを炊いてもライトの光しか写らない。重連の機関車を前から捉えようとしたら、シャッターがおりなくなってしまった。肝心な時にアクシデントに見舞われてしまった。諦めて引き返すしかなかった。機関車の直ぐ後ろの車両は発電装置を備えた車両である。タンクローリーが燃料を補給していた。

キャノン・EOS・5Dで撮っている丹治さんが最後に戻ってきた。室内の電気を消して再び横になる。午前6時過ぎだと思う。通路側の窓に万年雪を戴いた高山が見えてきた。その山影から太陽の後光が煌めき初め、私一人暫くの間日の出のショーを楽しんだ。

洗面所に行くと中国人旅行者が大声でしゃべりながら歯を磨いたり顔を洗ったりしていた。中国人の習慣で、彼等は乾いたタオルで洗面後の顔を拭かないのだ。わざわざ水で濡らして拭くのは勝手だが、タオルを絞る際に洗面台の外で絞るものだから、足下はびしょびしょになってしまう。スリッパで車内を歩いている私にとっては甚だ迷惑な思いをさせられた。

洗面所の隣にトイレが付いている。順番を待っている人がいるのに、トイレの扉が開くと、歯ブラシを口に銜えたまま入ろうとするので、私は肩をたたいて、順番待ちの人がいることを知らせたら、睨め付けられてしまった。 トイレは通路を挟んで中国式と様式の2種類がある。洋式のトイレは汚物で詰まらせてしまうし、中国式のトイレの床はびしゃびしゃにされてしまう。 中国人がそうするのかどうかを見た訳ではなくとも、中国人のマナーの悪さには辟易とさせられる。日本の新幹線で汽車の旅を楽しむという雰囲気は、憧れて乗った天空列車では味わえなかった。

午前9時に食堂車が空きましたからお出で下さいと張さんが声を掛けに来た。出発から15時間近く経っている。朝食は白い饅頭とお粥と、ちょこっとした野菜が出た。スープは温いし、食欲は失せてしまった。仕方なくビールを注文したら、

「朝からビールを飲むのは誰ですか?」と、張さんが喚いている。決まり悪いから返事をしなかったが、ウエイトレスが私の前にビールを置いたもので、

「先生、倒れても知りませんよ」と張さんが怒っている。流石に朝のビールを頼んだのは私だけだった。

部屋に戻ってきてから、ポットの湯を替えてきて、カップラーメンに挑戦した。たっぷり時間を掛けてふやかしいざ食べてみると、麺がほぐれていず堅めであった。4,500mの高地だと、88度位で沸騰してしまう。スープはそこそこ熱かったが、沸騰点が低いのだから、カップラーメンは失敗だったと気が付いた。

車窓からの景色は、列車のガラスが反射して良い写真にはならない。単調な車内では何もすることがない。呑兵衛同士が思いつくことは、丹治さんが成田空港で買ってきた日本酒を頂きながら、今までの旅談義である。

一番盛り上がったのは午前11時過ぎ、唐古拉(タングラ)駅手前の清蔵鉄道最高地点5,068mを通過した時である。最高地点を記した記念碑は右側で、駅舎は左側だった。駅名標識を僅かに入れた写真を撮るのが精一杯だった。この時ばかりは通路の窓にツアー客のカメラが張り付いた。

午後1時過ぎに再び食堂車で昼食。同じような油物料理で、食欲は失せてしまった。ビールだけがせめてもの慰めだった。

列車の編成は重連の機関車の後に貨物車(発電装置)1両目~5両目までが硬臥車、7両目の食堂車を挟んだ6・8両が軟臥車、9~12が硬座車、13~15両目が硬臥車そして最終車両は、乗務員用寝台車という編成である。定員936名(軟臥車64名・硬臥車480名・硬座車392名)である。

列車の運転速度は、海抜5,000m までの区間では最高160km/h、それ以上の区間では 80km/h 走行となっている。また、医師と看護師が同乗して高山病患者に対応している。なお、今後の計画では青蔵鉄道の支線がシガツェ市まで建設され、その路線は最終的にネパールとの国境、更にカトマンズまで延長される予定となっている。

車窓の景色にも飽き、日記を付けた後、1時間ばかり横になった。6時過ぎに車掌が換票証と切符の交換にやってきた。終点に近づいてきたので、スーツケースを降ろしたり、手荷物を纏める。拉薩站には午後6時50分、遅れを挽回して定刻通りの到着だった。

ホームで暫しの間、列車をなごみ記念撮影の後改札を出た。拉薩駅の中央入口付近は物々しい武装警官が警戒し、立ち入りが禁止にされていた。

7時過ぎだと言うのに、拉薩の空は吸い込まれるような紺碧、海抜3,640mなのだが、空気が薄いという感じはしなかった。

残ったカップ麺は荷物になるので中国人旅行者にプレゼントした。

添乗員の楊さん(女性)が出迎えてくれた。バスに乗り込むと、一人一人に白いカター[マフラー・チベット文化圏では、寺の参拝、ダライ・ラマ法王や高僧との謁見、宗教の儀式、知人・友人の歓送迎、子供の誕生日、結婚式、葬式など様々なシチュエーションで、カターと呼ばれる白いスカーフを挨拶しながら相手の首に掛けてあげる習慣がある。カターの〈カ〉は口で、〈ター〉は布あるいは印(しるし)と言う意味である。誠心誠意、心からの敬意を表している。カターを相手に渡すことにより、自分の心からの敬意を表すという挨拶の印なのである]を首に掛けてくれた。酸素の缶とペットボトルを配り終え、早速高山病に罹らないよう説明が始まった。

「長い列車のお旅でお疲れ様でしょうが、出来ればお今夜はシャワーをお我慢して下さい。脈拍がお早くなりましてしまいます。たばこは勿論、お酒は高山病の原因になりますですから、お我慢して下さい。各お部屋には大きな酸素ボンベがありますですが、これは有料に御座います。もし御気分がお悪いとお感じなさいました場合は、ホテルには常時お医者様がいらっしゃいますですからお申し付け下さいますです」

楊さんが敬語を交えて一生懸命説明してくれる。二重敬語だったり、日本語が上手に話せなかったりで、聞いていると、ハリーポッターに出てくる屋敷しもべ“ドビー”の喋り方にそっくりなので笑ってしまった。27日(木曜日)の拉薩空港まで4日間、拉薩のガイドとして付き添ってくれる。

先ず食事を済ませて、ホテルへは午後9時30分に着いた。チェックインの手続きを待つ間ホテルの売店へ往き、絵はがきと切手をゲットした。絵はがきはどれもが2元(30円)だ。動かすとポタラ宮が立体的に見える絵はがきがあった。これが綺麗だし2元では安いと思ったから、今回はこれ1点に絞った。日本への航空便はがきは4.2元である。所がこの売店には4.5元の切手しか置いてないというのである。

「何処の店で買っても同じです」の一点張りだ。どうもやり方が汚い。何せ18枚のはがきを出すのだから、腹立たしいが、街で郵便局を探すのは大変だから、従うしかない。

部屋へ入ると直ぐに相河さんが見回りに来てくれた。

「何か問題はありませんか?」シャワーを浴びていたから、

「大丈夫です」と答えると、

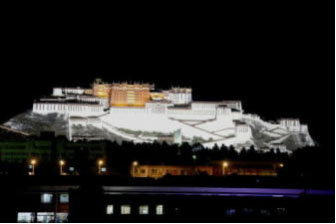

「窓から布達拉(ポタラ)宮が見えます。9時過ぎるトライとアップされますから、お楽しみ下さい」

「判りました」

1階の食堂からボトルビールを買ってきた。ここは大瓶1本が20元と安かった。ビールを飲みながら、日記を書いて、その後18枚のはがきにメッセージを書いた。

部屋の窓の真ん前に布達拉宮がクッキリ照らし出されて、幻想的で綺麗、良い部屋を取ってくれたことに感謝した。