5月16日(金曜日)・第5日目

もう5日目である。こうなると帰国までがあと僅かに感じてくる。出発は午前8時。ホテルの周りには何もないので、朝は散歩に出なかった。天気は快晴、ようやくお天気男の面目躍如である。バスが走り出して30分もすると、視界数十メートルという濃霧になった。さっきの青空はどこへ行ってしまったのだろう? 今日もまた雨に降られるのか心配になってきた。日程表では昨日ナザレに寄るようになっていたが、ナザレはレイリアの南にあるので、今朝ナザレから観光することになった。登りに入ると濃霧から抜け出、青空が戻ってきた。

“ナザレ”町の名前は8世紀、西ゴート王ロドリゴがロマノという僧を供にシティオまでやってきたとき、彼が携えていたマリア像が、はるかイスラエルのナザレのものだったことに由来する。

8時40分バスはノッサ・セニョーラ・ダ・ナザレ教会のある広場に止まった。シティオ地区という崖の上で、ここには軌跡の場所とされている礼拝堂がある。その後ろが展望台になっている。展望台から大西洋とブライア地区の海岸線を見て興奮した。先ほど潜ってきた濃霧が白い雲海となって海岸にたなびいている。海の色はコバルトブルーであくまで碧い。

これこそ軌跡の聖地だと感じた。美しい。この光景を眺められただけで、ポルトガルへ来て良かったと思った。早く着きすぎてしまったので教会は開いていない。木下さんが寺守のおじいさんに頼みこんで、9時前に教会の鍵を開けて貰った。

“ノッサ・セニョーラ・ダ・ナザレ教会”ロマノがこの地にマリア像を運んできた後、死を迎える前に像を洞窟に隠した。468年後、羊飼い達がこれを見つけ出し、さらに聖母マリアの奇跡が起こったため、巡礼者達が押し寄せるようになったという。ヴァスコダ・ガマも訪れたそうで、1377年今の教会の基となる聖堂を建設した。現在の建物は17世紀のものでバロック様式。祭壇付近から翼廊まで18世紀のアズレージョで埋め尽くされ、奥の階段から祭壇中央のマリア像にたどり着ける。このマリア様がロマノ僧ゆかりの聖母像なのだ。

“メモリアル礼拝堂”展望台脇にある小さな礼拝堂。奇跡が起こった場所

【 1182年、霧の掛かった朝、ドン・ファス・ロビーニョという城主が馬に乗って狩りをしていた。シティオの断崖絶壁の端まで獲物の鹿を岬の端まで追いつめたが、鹿は急に姿を消した。馬は後ろ足のみで岩の上に踏ん張っていたものの、前足部分の下には恐ろしいことに、下は大西洋の深海ががぱっくりと口を開けていた断崖絶壁。その時聖母マリアが現れ、馬は奇跡的に後ずさりし、九死に一生を得た。その御加護に感謝して、王はここに礼拝堂を建てたと言う。建物の裏側の壁には言い伝えの通り、馬が前足を上げていななき、崖から落ちそうな王の姿がアズレージョで描かれていた 】

この広場全体にも石のモザイクがびっしり敷き詰められていた。

ナザレは漁師町でもあり、海水浴の避暑地でもある。浅瀬の海岸は、夏場にはパラソルの花が咲く。然し海水温が低いため、ポルトガルの人々はこの海では泳がない。ひたすら日光浴で肌をアイボリー色にこんがり焼くのがポルトガル風で、日焼け止めクリームは需要がないから売ってないという。

私たちは町には繰り出せなかったが、海岸を歩けば、魚の干物作りに精を出す元気なおばさんたちに会える。市場にはたくさんの果物や花、とりたての魚が並び、土産物屋の並ぶ路地では七輪に炭をおこしイワシやイカを焼いて売っている。この光景は戦後の日本の下町のサンマを焼く光景とよく似ていた。(ナザレを紹介するテレビ放送で見たのを覚えている)

ナザレの東に約14kmアルコア川とバサ川の交わる場所の小さな町アルコバサに向かう。この町は修道院と供に生まれ育った町、12世紀初め、ポルトガル建国の始祖アファンソ・エンリケス王が、レコンキスタに協力したシトー派修道会に感謝して修道院を建設したことに始まる。

“サンタ・マリア修道院”アファンソ1世の命により1153年創立。主要部分は13世紀中頃完成したが、その後も増改築が続けられ、現在のバロック様式のサファードは改築されたもの。

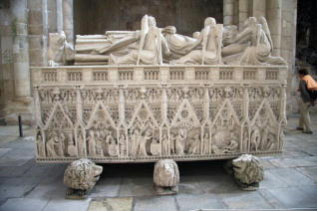

幅23m、高さ20m、奥行き106m聖堂身廊部分には圧倒させられる。奥に進むと、左側の翼廊にキリストの誕生から再来までのレリーフ刻まれたイネスの石棺、右側には6頭のライオンによって支えられ、側面に聖バーソロミューの生涯が彫られたペドロ1世の石棺が安置されている。

【 ポルトガルの人々が今も語り継ぐ、ペドロとイネスの悲恋:世継ぎのペドロはカスティーリャ王国の有力貴族の娘と政略結婚をさせられる。婚約者と初めて会ったとき、ペドロはかつて経験をしたことのない衝撃に襲われる。然しそれは妻にでなく、付き添いの女官イネスにであった。美しい金髪に包まれた可憐な顔、輝く澄んだ青い瞳、白鷺のような優美な首筋、全てに心を奪われ初めて恋を知った。思い悩みながら婚儀を終えたが、イネスへの恋情は募るばかり、イネスは恐れ戸惑うが、ついに心惹かれ人目を忍んで逢瀬を重ね愛を育む。父のアファンソ4世は息子が結婚相手の女官に恋をしたことに激怒し、イネスをコインブラのサンタクララ修道院に幽閉してしまう。然しペドロは王宮を抜け出し密会を重ねた。世継ぎのフェルナンド王子を生んだ正妻が若くして死んでしまうと、ペドロは修道院に乗り込み暮らし始める。アファンソ4世も黙認するしかなかった。3人の子供にも恵まれ平穏な生活が続くかと思われたが、アファンソ4世の重臣が、イネスの一族が世継ぎに危害を加えるかも知れないと危惧し、イネスの排除を執拗に迫っていた。そしてついに1355年1月ペドロの留守を狙い、王は刺客を放ちイネスの細首を掻き切って殺害、遺体をサンタクララ修道院にひっそり埋めた。アファンソ4世の死後、国王に即位したペドロ1世は逃亡していた暗殺者達を見つけ出し、生きたまま心臓をえぐり出し処刑する。墓を掘り起こし、変わり果てたイネスの死骸を涙ながらに抱きしめ、非業の死を遂げた最愛の女性を正式な王妃として認めさせることを誓った。玉座に座るペドロとイネスの前に、王妃の披露目の儀式に参列する重臣達がぬかずく。国王の臣下として、新しい王に忠誠を誓わせるためだ。イネスを王妃として認めた証として、その手に接吻をするだけだが、居並ぶ重臣は凍り付いたように動けなかった。豪華な絹の衣を宝石で装い、あでやかに化粧を施した王妃イネス、然しその袖から出ている手は、腐れ落ち、干からびた屍肉がこびり付いた、禍々しい死者の手であった。:妄執か、純愛か、ペドロ1世の狂気の愛の一説でした 】

王の間には修道院の歴史を描いたアズレ-ジョが際立っている。

修道院の中庭を囲む沈黙の回廊は14世紀初めに造られ、その後マヌエル様式の2階部分が増築された。回廊の北側には食堂、厨房、寝室があり、1000人もの修道士が生活していたという。

特にアルコン川の流れを引き込んだ厨房の水場には今でも清流が注ぎ込み魚が泳いでいた。巨大な煙突に唖然とさせられたが、当時の様子が偲ばれる。

アルコバサからオビドスまでは約40km。“オビドス”は谷間の真珠と呼ばれ、城壁に囲まれた人口800人の町である。ローマ時代海からの敵の侵入を防ぐため砦が築かれた。1282年オビドスを訪れた王妃イザベルはこの町が気に入って、ディニス王におねだりする。以後1834年までオビドスは代々の王妃の直轄地となり、中世のままの姿を残してきた。こぢんまりした“絵”のような家から色とりどりの花が軒先を飾っている。

西の門(ポルタ・ダ・ヴィラ)から城壁内に入ると、道が二つに分かれている。左側がメインストリートのディレイタ通り、ここにも石畳が敷いてあり、よくもまあと感心する。300mほど歩くとちょっとした広さのサンタ・マリア広場があり、ベロリーニョ(罪人のさらし柱)が建っており、サンタ・マリア教会がある。城壁へは各所から登れ全長は約1.5km、40分ほどで一周できる。

“サンタ・マリア教会”どこにでも同名の教会がある。この教会は小さな町だけに小さいが、1444年に10才のアファンソ5世が、わずか8才のいとこイザベラと結婚式を挙げた教会なのである。内部の壁は17世紀のアズレージョで覆われている。

オビドスで美味しいアイスクリームを食べた後、約81km走行し、リスボンに帰ってきた。初日に泊まった、ローマホテルには午後17時に到着した。 今日明日はこのホテルで連泊する。ボルトでもそうだったが、リスボンでも10名と木下氏は別のホテルで泊まることになった。夕食は無し、オプショナルツアーには20人が参加、ホテル出発は20時、ロビーに集合である。

まずスーパーへ出かけて、缶ビール500ml・6本と生ハムを購入。生ハムは量が多いので、福岡から一人参加の御婦人に半分お裾分け。バスタブに浸かり、出発前に日記を書き終えておいた。

このホテルは高級ショッピング街のローマ通りに面しており、国鉄ローマーアレエイロ駅にも、地下鉄ローマ駅にも近く便利なのだが、残念なことに冷蔵庫がないのが欠陥。

リスボン市の西側に広がるアルファマ地区は1755年のリスボン大震災を逃れたもっとも古い街並みが残る地区、階段状に積み木を散らしたような家並みと、急な坂道が入り組み迷路のようなところだ。ここにファドの店が集まっている。

【 “ファド”はラテン語で運命・宿命を語源にすると言われるポルトガル特有の音楽で、マンドリンに似た6弦もしくは12弦のギター、あるいはビオラの伴奏で、故郷や肉親に対する哀愁、切ない恋心、人生の悲哀などを情熱的な調べで歌い上げる。地元の人達の“大切な心の歌”であり人生の“軋み”“叫び”“ため息” “すがる思い”を歌い手が聴く人に伝えるのだ。カサ・デ・ファドと呼ばれるレストランで聴くことが出来る 】

バスを降り、ごちゃごちゃした狭い坂道を歩き“バカリャオ・デ・モーリョ”に着いた。店内はT字型になっていて、中央に4畳半ほどの台がある。舞台の両脇にテーブルが2列(20人づつ座れるのが4つ )舞台の奥にも30人ほどが座る。隣の人の肘がぶつかる位の狭さでぎゅうぎゅう詰め状態である。まず鯛料理が運ばれてきた。ワイン以外は有料で、ビールや水、ジュース類は5ユーロであった。ワインは白と赤が飲み放題、白ワインは冷えていてまあまあだったが、赤ワインは最低の代物だった。お世辞にも美味しいとは言えない料理が片付けられると、ショーの始まりである。はじめに男女4人が民族衣装を身につけ、フォークダンスを2曲踊った。

ギターを持った男性2人が舞台に腰を下ろすと、黒いドレス、黒いレース編みのスカーフを身にまとった若い女性歌手が登場、ファドを歌い始めた。次に恰幅のある女性歌手が歌い休憩。運が良ければ、黒いマントを着て登場する有名な男性歌手の歌が聴けますと言っていたが、颯爽と登場した男性は結構の年配者であった。店のなかを写真屋がお客さん一人一人を撮影し、終了間際に10ユーロで売り歩いていた。

出発の時に、石油サーチャージ・航空税等の見直しがあり、18,500円のキャッシュバックがあった。ファドの費用はこれが戻ってきたから参加したようなものだが、せっかくのファドなのに、寿司詰めの席とまずい食事にまずいワインで台無しに思えたものである。トルコのツアーで “ベリーダンス”付き食事があって、同じように窮屈な思いをしたが、それはオプショナルツアーではなかった。イメージとして想像していたとおりだった。物騒でも、冒険心をだし街を知るべく、自分たちで小さなファドレストランを探すべきだった。その方がよっぽど楽しかったと思う。

ホテルには23時過ぎに戻ってきた。ビールでワインの口直し、買っておいて良かった。