5月15日(木曜日)・第4日目

ホテル出発は午前8時である。朝食を食べる前カメラを持ってホテルの周りを歩いてみた。舗道のモザイクが町全体に敷かれているのには感心した。ツアーの青木さんと出くわし

「はい・ポーズ」

アズレージョの教会に興奮した。サンタ・カタリーナ通り中程に建つアルマス聖堂は建物全体がアズレージョでべったり包まれている。

坂道を登って、市電の線路が走っている丘の上バターリャ広場に面するサンテ・イルデフォンソ聖堂(左の建物)の建物正面のアズレージョは、1932年の制作で、サンタ・カタリーナ通りの入り口に当たる。食堂が開く7時30分迄時間があったので、ボリャオン市場を覗いてみた。入り口を入ると、電気が目映く照らされ、新鮮な果物売りのおばさんが元気な声を張り上げていた。地方から来たトラックが荷物を下ろしていたから、賑わうのは午前9時頃からなのだろう。花売り場で、珍しい青い薔薇を見つけた。

ポルトガルという国名は、ポルトの町に由来する。リスボンから北へ約300km、起伏の多さはリスボンに劣らない。《 ポルトは働き、リスボンは楽しみ、コインブラは学び、ブラガは祈る 》とポルトガル各地の気風を表すようにポルトは、勤勉な市民の手で商工業の地として発展してきた。見どころが集中する歴史地区は、市庁舎からドーロ川にかけての町の南に集まっている。

いつものように午前中現地ガイドが同乗し、市内観光が始まった。

“カテドラル(大聖堂)”は要塞として12世紀に建てられたが、その後17・18世紀にかなりの改修が加えられた。内部には17世紀に造られた銀細工の祭壇があり、ゴシック様式の回廊の内側に張られた18世紀のアズレージョが素晴らしい。大聖堂前の広場にはベロウリーニョ(円柱)が建つ。かつては見せしめのために罪人を吊したという。この高台からポルトの町並みが展望できる。

“サン・フランシスコ教会”14世紀初めに建てられた修道院付属の教会である。当初はゴシック様式だったが、17世紀にバロック様式に改装された。入口を入ると教会内部の全てを覆うタ-リャ・ドウラーダ(金泥細工)と呼ばれるバロック装飾に度肝を抜かれた。天井から壁、柱の全てにつる草や花鳥、天使や神々の彫刻が施され、さらに金箔が貼られているのである。聖堂内の礼拝堂にあるキリストの家系を表した“ジェッセの家系樹”金泥木彫り装飾は、ポルトのかつての栄光を今に見る思いである。外観からでは想像も出来ない豪華さである。ここでは写真撮影を許されなかった。

バスは世界遺産地区・ドーロ川に架かるドン・ルイス橋を渡って、黒マントがトレードマークの“サンデマンのワイナリー”に着いた。

[ドーロ川の流域で造られたブドウを原料とした独特の甘味酒は、ポルトの港からヨーロッパへ渡った。積み出し港のポルト(英国名はポート)にちなみポートワインと呼ばれ

るこの葡萄酒を17世紀、イギリスの貴族達が食後酒としてもてはやした。ドーロ川流域では山の斜面に階段状のブドウ畑が次々と開墾され、ポルトの町はワインの集積地、積み出し港として発展を遂げた。ポルトガル中心地に集まった富は、ポルトの繁栄の軌跡を数々の建造物として残し、今日訪れる人々に当時の賑わいを伝えている]

サンデマン・ワイナリー見学は有料である。黒マントを着たお嬢さんがワインの貯蔵樽を案内してくれ、ビデオが上映され、最後にワインの試飲・即売というお決まりの見学会であった。

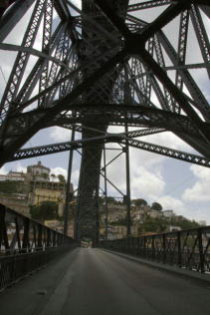

ドーロ川には上流から、車専用のフレイショ橋、エッフェル設計の1877年に完成したもっとも古いドナ・マリア・ピア橋(鉄道線専用だったが、隣にサン・ジョアン橋が完成してからは、遺産として残してある)、2002年完成のインファンテ橋、そして一番下流に車専用のアラビダ橋がある。なかでも1886年エッフェルの弟子によって造られた2階建ての橋(2階は鉄道専用)ドン・ルイス1世橋は、ポルトとヴィラ・ノヴァ・デ・ガイアの丘の上の街と下の街を結ぶ構造になっている。自由時間を取ってくれたので、ポルトの紹介に必ず出てくるドーロ川と鉄のレースのようなドン・ルイス1世橋をいろんな角度から撮影しておいた。

昼食はこの地の名物タコ雑炊だった。ワイナリーで飲んだワインが甘かったので、レストランでは口直しの渋いワインとビールを飲んだ。

食後の移動は約200km南下し、レイリアへ向かう。旨い具合のお昼寝タイム、添乗員がなにやら説明している、それが子守歌のように聞こえて、皆さんはぐっすりお眠りでした。

[ 第5日目はリスボンに戻るが、ホテル着後は自由行動日で食事が付かない。連日添乗員がオプショナルツアーの斡旋をするのでうんざりしていた。その内容は、“バカリャオ・デ・モーリョ”と言うレストランで、鯛料理を食べながらファドシンガーの歌を聴くというものである。料金が89ユーロ(14,596円)と高い。私はツアーメンバーの金子なつみさんと街の安いファドを探しましょうと打ち合わせていたから無視していたのだが、木下氏は

「街に小さなファドもありますが、物騒な面もあるのでお勧めできません。出来れば全員が参加して下れば、私も御一緒出来ます。参加なさる方が少ない場合は、現地ガイドのみの案内となります」などと不安なことを言うものだから、金子さんも申し込み、街に繰り出そうと言っていた人達もみんな参加するそうなので、話の種に私も参加する事にした ]

レイリアのホテルには16時30分に着いてしまった。小雨が降ったりやんだりしていたが、

「丘の上に聳える“レイリア城”へ歩いて行けるから、希望者がいれば御一緒します」と木下氏が言う。出発は17時15分。ポルトガルの日は長く、午後20時半頃まで明るい。

部屋へ荷物を置き、出発までの間にスーパーへ出かけ、500mlの缶ビール4本と生ハムを買い、冷蔵庫に入れて、夜ののんびりタイムの準備を整え皆さんに合流した。

15人ほどがレイリア城を目指した。道しるべがあると書いてあったが見つからず、木下氏が町の人に聞きながら20分掛かってようやくたどり着いた。切符を銘々が買わなくてはならない。

60才以上は割引があるとかで、係員との遣り取りに時間が掛かってしまう。18時に閉門だと言うから、見学時間はわずかしかない。それを考慮してくれてか、全員が割引料金で済んだ。

[ 中世の1135年、初代ポルトガル王アフォンソ・エンリケスが、イスラム教徒から奪取した城で、ここがポルトガル王国の南の境界であり、ムーア人の支配下にあったサンタレンやリスボンのへの防衛の砦だった ]

城までつるつる滑る石畳の、きつい坂道を登ってきた。城の中にも階段があって、城壁にたどり着いたものの、そこから街を見下ろすだけ、城内は瓦礫だけのただの広っぱだった。あいにくの雨交じりの曇天で、見晴らしは良くなかった。今回のツアーの人達は、何でも見てやろうという、足の丈夫な意気込みの凄い人が多かった。

夕食はこのホテルの8階、展望の利くレストランであった。イワシの炭火焼きがメイン、塩辛いので、1匹で止めておいた。レイリアのワインはまあまあの渋さだった。食事のさなかに日没の夕焼けが鮮やかで、胸きゅん気分に浸ることが出来た。