11月16日(木曜日)・第2日目

16日は弘田さんのリクエストで[水上マーケット]観光と[バンコク市内]観光である。水上マーケットが一番賑やかな9時に間に合うよう、朝6時にバンコクを出発した。

この日は終日サンパンの案内と運転で観光をすることになった。

日中の気温は35度になると言うので、私は甚兵衛にビーチサンダルという軽装。弘田さんとサンパンは襟付き半袖シャツに長ズボンである。サンパンはスニーカーと慣れた靴ながら、弘田さんは革靴だった。

バンコクから南西に約80kmほど離れた(車で約2時間)チャオプラヤー川を渡って西へ、西へ。この地域はワット・アルンが有名なトンブリー地区にある。アユタヤー時代には王朝があり、バンコクが栄える前の中心地だった。こちら側に来ると高いビルが少なくなり、古い建物が多くなってくる。トンブリー地区を過ぎると景色はさらに寂しくなって、田んぼと工場ばかりになった。この田んぼで作られているのは[塩]である。沿道で売っている大きな袋に入った塩は、1kgで10THB(30円)だ。(1THB・バーツ・3円)

この地域にある工場では、タイのお醤油[ナンプラー(タイの魚醤。タイ語でナンは液体、プラーは魚を意味する)]を作っている。

《 ナンプラーはタイ料理には欠かすことのできない調味料とされ、高級品から安価なものまで幅広いラインアップがある。タイでは屋台や大衆食堂、ホテルのレストランなど様々な外食店で机の上にナンプラーが常備されており、日本における醤油のような存在となっている。ナンプラーは商品として製造され、家庭で造ることはほぼない。タイランド湾に面して漁業が盛んで塩田の多い、チョンブリー県やラヨーン県に製造業者が集中している。また、マハーチャイもナンプラーの産地として有名である 》

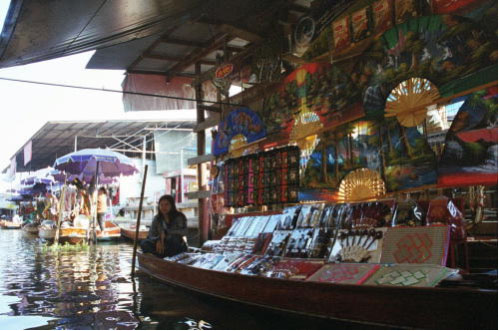

[ダムヌン サドゥアック(ラーチャブリー県にある運河)]は、150年ほど前、ラーマ4世の時代に造られた大規模な水上マーケットである。ここでの売り買いは、小船に乗ったまま行なわれるという珍しいもので観光のメッカになっている。

チャオプラヤー川から観光用の為だけに運河を造ったのだろうか? 流通の拠点という風でもない。

水の色は水草色の混じった薄茶色でお世辞にも綺麗とは言えない。川には魚が住んでいるのか?

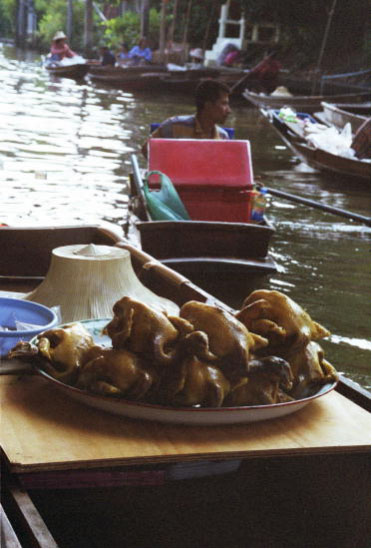

サンパンという小型のボート(底が平型)に食料品や果物、野菜、鳥の丸焼き、雑貨、帽子等を積んだ行商人が、運河を行きかいながら商いをする。土産物を売るマーケットで観光客向けなのである。

お米を粉にした[うどん(つみれや野菜、肉などが入っている・自分で香辛料を適量入れて食べる)]が15THB(45円)これがあっさりとしていてとても美味しかった。

毎夜明けから午後2時までやっていて、一番賑わうのは7時~9時頃までで、この時間帯は観光客の遊覧ボートと行商人のボートで狭い運河が大混雑となる。

サンパン氏が運河とマーケットを回ってくれるボートをチャーターしてくれた。1時間約300THB(900円・交渉次第でもっと安くなる)

日本のテレビで紹介された映像の中に自分たちが息づいているのである。 弘田さんには初めて目にする光景なので、見て楽しむのも忘れてビデオ撮影に没頭し、カメラを回しっぱなしだった。

ひしめくようにすれ違うボートが行き交う。手を挟まれてしまうから、サンパンに船べりは掴んではいけないと何度も注意をされながら、水面からの目線で喧噪を楽しんだ。

日本人のツアー客も含めた世界中から観光客が押し寄せて来ていた。

午前10時半、マーケットが一番盛り上がった人混みを尻目にバンコクへ引き返した。

《 ワット・アルン ラーチャワ ラーラームは、タイ王国のバンコクにある寺院である。アルンは暁の意味である。三島由紀夫の小説『暁の寺』の舞台ともなり、チャオプラヤ川の川沿いにたたずむ姿はバンコクを代表する風景にも数えられている。またワット・アルンは現在の10THB硬貨にも描かれている。一般にはワット・アルンの名でも知られる。また英語においてはTemple of Dawnと呼ばれているが、これが三島由紀夫の暁の寺の由来になったと考えられている。

ワット・アルン ラーチャワ ラーラームは、創建についての記録は見つかっていないが、アユタヤ朝のペートラーチャー王時代にフランスの軍人によって描かれたチャオプラヤー川流域の地図にあることから、少なくともそれ以前に建てられていたことがわかる。当時の呼び名はワット・マコーク、その後ワット・マコークノーク、ワット・マコークナイと名を変えたが、1767年のアユタヤ朝滅亡後、この地を掌握したタークシンにより修復され、名前をワット・ジェーンとした。そしてトンブリー王朝の王宮寺院となった。

後のバンコク王朝(チャクリー王朝、現王朝)の創始者ラーマ1世は、トンブリー王朝時代の1779年にタークシン王の命を受け、ヴィエンチャンを攻略、そして、戦利品としてエメラルド仏を持ち帰り、この寺院内に安置された。しかし、1782年にバンコク王朝ができ、エメラルド寺院の建立に伴い、エメラルド仏はイッサラスントーン親王(後のラーマ2世)によってエメラルド寺院・ワット・プラケーオに迎えられた。寺院はその後、ラーマ2世により1820年ヒンドゥー教の暁神アルーナから現在の名称となる。以降ラーマ2世の個人的な保護を受け、ラーマ2世の菩提寺となった。この寺院で最も特徴的なトウモロコシのような形をした大仏塔はバンコク様式で、高さは75m、台座の周囲は234m。中心の大塔を4つの小塔が取り囲み、須弥山を具現化している。大塔の上方にはインドラ神が三つの頭を持つ象アイラヴァータ(タイ語でエラワン)の上に鎮座しているのは、須弥山山頂の忉利天を表している。塔の表面は陶器の破片で飾られ、さらに基壇の部分にはラーマキエン物語に登場する鬼やガルーダ、ハヌマーンが飾り付けられている。このような陶器を用いた建築の装飾は中国美術の影響によるもので、ラーマ3世時代に多く用いられたものである。塔は19世紀、ラーマ2世のころから建設がはじまり、ラーマ3世の時に完成し、現在みられる姿となった 》

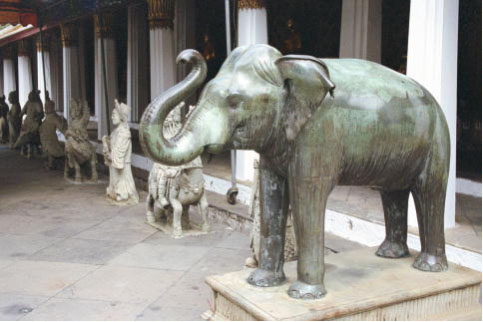

ワット・アルンはチャオプラヤー川の西岸に位置し、アユタヤ時代に建立された寺院である。

正式名称は[ワット・アルンラーチャワラーラーム]といい、美しい花柄や立体感のある小さく焼かれた陶器の模様に覆われている。

高さ79mの大仏塔が朝日を浴びてきらきらと幻想的に輝くことから[暁の寺]と呼ばれるようになった。

夕日を背に、浮かび上がるシルエットにも趣があり、急な階段を登り詰めると、敬虔あらたかなる崇敬な気分に浸れる。

川の対岸にワット・プラケオ(王宮)の仏塔や赤茶色の屋根が見える。

川を挟んだこの近辺にはバンコクの有名な寺院が密集していて、弘田さんのお目当てもワットプラケオにある。

ワット・アルンの隣にある[ワット・スタット]という略称で知られる バンコクにある仏教寺院ワット・スタット テープ ワララームにも寄った。

《 ワット・スタット テープ ワララームはラーマ1世が新たに建設されたバンコクに大仏を置こうと考えたことに歴史が始まる。首都に大仏を置こうというこのアイディアは、アユタヤのワット・パナンチューンに範をとった。

1807年に寺院は着工を開始、同時にスコータイから水路を使ってブロンズ製のシーサーカヤームニー仏が運ばれてきた。シーサーカヤームニー仏は大きすぎ、城壁を通すことができなかった。このため一説では、城壁が取り壊されたとも、また一説にはターチャーン門という城門が壊されたとも言われている。

その後、この寺院はワット・マハースッターワートと名付けられたが、一般には大仏の寺院という意味でワット・プラヤイ、ワット・プラトー、また、寺の北にある[ジャイアント・スイング(サオチンチャー・過去に、トリーヤム パワーイと呼ばれる儀式が行われていた。トリーヤム パワーイとは、儀式上、ナーガとしてバラモンがこのジャイアント・スイングにつり下がりブランコ状に前後し、ブラフマーがシヴァ神に新たに創造した世界を見に行かせることを意味する儀式である。 1932年にこの儀式は廃止され、現在はこのジャイアント・スイングのみをみることができる)]にちなんでワット・サオ チンチャーとも呼ばれた。その後ラーマ3世の時代に現在の名称、ワット・スタット テープ ワララームに改められた。この名称はヒンドゥー教の天国のインドラのすむ町を表している 》

サンパンは車を駐車させるべく、大学のキャンバスやら公園の駐車場をぐるぐる巡って探してくれたのだが何処も満車で止めるところが無かった。

燦然と輝く王宮の仏塔を横目に、何処かの駐車場に車を預けてタクシーで出直そうと言うことになった。

食事をし、一旦サンパンの家に帰宅する。

タイの習慣では、外出から帰ると先ず冷たいシャワーを浴びるのである。

何事もタイスタイルで、あくせくすることなく従うしかない。着替えをし、大通りに出てタクシーを拾う。すでに帷は降りている。

ワット・プラケオ見学は、滞在中に必ず訪ねようと言うことにして、タイ・ダンスを見ながらの夕食を弘田さんがリクエストした。

生憎タイダンスを演じるレストランはなく、チャオ プラヤー川沿いで五つ星ホテルが建ち並ぶ、一番賑やかなところにある高級シ-フード レストランで豪華な食事を満喫した。

食事の後はマッサージ。全身を2時間揉んでくれて300THB(900円)だった。サンパン宅へ戻ったのは真夜中の2時を過ぎていた。