5月13日(金曜日)・第二日目

ホテルは虹橋空港(国内線)に近く[環西一大道]の直ぐ脇にある。

一晩中車が走っているので、窓際のベッドで休んだ若林は午前4時頃には目が覚めてしまったようである。私に気遣って、静かにシャワーなんかを浴びていた。

ホテルの朝食レストランが開くのは午前7時。観光に出発するのは8時30分なので、7時にレストランへ行ってみた。

このホテルは日本の旅行会社がよく使うとの事で、かなり広いレストランには日本人客が半数ほど朝食を摂っていた。

外国人客も早い出発らしくレストランは超満員、空いているテーブルを探すのが大変だった。

バイキング形式だ。アメリカンスタイルもあり、日本人に合わせた麺類やみそ汁に御飯、中国式の饅頭やお粥(漬け物は中国式で塩加減がきつい)、その他果物やケーキなんかも並べてあった。

最初の食事だから、目に映る物がみな新鮮に見えて、いつの間にか大皿一杯になっている。

エジプトなんかでは、《生野菜や果物は極力食べないようにしてください》とアドバイスされるところだが、最近の中国の大きな街のレストランでは、料理に使う水にも気を遣うようになったらしく、それを食べて下痢になると言うのは減少したように思う。

やっと二人分が空いていた席は料理を並べてあるコーナーから大分離れていて、追加の食べ物やドリンク類を取りに行くのにも狭いテーブルの間をぬって持ち運びしなくてはならぬので難儀した。

明日からは時間をずらし、遅く行くことにした。

レストランからエレベーターに通ずる通路脇にお土産コーナーがある。女店員が元気な声で

「お客さん日本人ですか? 今日お帰りですか?」などと誰彼なしにお土産を見てくれと呼び込んでいた。

一旦部屋に戻り、常用している血圧の薬や胃腸薬・抗生物質等を呑みしっかりトイレに入っておき、お腹の調子をコントロールして、(若林のコンディションも確認し)出発時間10分前に1階のロビーへ降りた。

まだ曲さんの姿がない? ロビーには商社マンらしい日本人が3人ほどいて何やら打ち合わせをやっていた。

「すみませーん」と曲さんがレストランの方から駆け足でやって来た(ツアーの場合ガイドや運転手にも食事がセットされているようだ)

「お食事はお済みになりましたか? 今日は30度ぐらいになるようですがお天気の方が心配です。鈴木さん素敵な服装? それは何というのですか?」

「これは作務衣といいます。匠が着る作業服です。(反日感情を煽り立てるような挑発的な服装は避けようと思ったが、旅をするには作務衣が一番気楽なのである)天気は大丈夫でしょう。私が旅行するときに雨が降ったことは殆どありません。ですから傘は持って来ないんですよ」

「そうですか? それなら心配ないですね? 上海ではここの所ずっと、3週間ぐらい雨なんか降らなかったんですよ。お車の方に御案内します」

「ハイ」

どうも若林がよそよそしいのである。始めて上海へ来たので余所行きをやっているんじゃないのか? やたら言葉も丁寧だし? 身体の具合が悪いのじゃないのかなあ? 珍しい若林を発見したような気がした? だがよく考えれば、私以外の対人関係では、想像以上の葛藤の仲で営みを築き上げてきたものなのだろう? フムフム頷ける。

「今日から3日間上海市内観光です。今日の予定は最初にホテルから西の方に車で30分ほどの所にある[玉佛寺]へ参ります。その後[中国茶芸館]で[中国茶道]の実演と試飲を体験していただきます。それから南の方に約50分下がり、中国の浅草と言われている[豫園]を観光していただき、昼食となります。昼食は[小龍包と点心料理]です」

バンの中で最近の上海の沿革やら日本企業との経済関係、近代都市上海への建設ビジョンの説明が続く。

何せお客は若林と私二人だけなのである。曲さんは後ろ向きで話してくれるのはいいのだが、目と目が合っちゃうからその都度うなずき、相槌を打たねばならない。(居眠りをするわけにも行かず、これって結構きついんだよね)

【 [シャンハイ(上海)]は中華人民共和国の東海岸に面し、長江河口の南岸に位置する中央政府の直轄市である(鹿児島市とほぼ同じ緯度)。工業、商業、金融、貿易、科学技術の発達した中国有数の都市である。

台湾をふくむ国内32の一級行政区(23省、4直轄市、5自治区)の中では面積が最小で、人口密度はもっとも高い。

長江デルタに開けた都市のため地勢は平坦で、西部の天馬山98mなどいくつかの丘陵地以外は平均標高4mの沖積平野である。

市域には黄浦江、蘇州河など多くの河川がながれている。漢民族が住民の大半を占め、ほかに回、満、モンゴルなど約5万人の少数民族が住む。

面積は6,341㎢(市区は5,299㎢)。人口は1,327万人(市区は1,262万人)しかし一般的に上海と言っているのは、黄浦江西部の市街地区で、全体から見たら点のような所だ。

郊外を除く主要な観光ポイントは、[人民公園]を中心にした、歩いて1時間以内の範囲でしかない。

旧市街地は黄浦江の西岸に開け、黄浦江にのぞむバンド(外灘)とよばれる一角には、19世紀後半~20世紀初期にたてられた西洋建築が幾つも並んでいる。

夜の7時頃になると、石造の建築物にイルミネーションが灯り、港町独特の幻想的な雰囲気となり、“上海のひとつの顔”として絵ハガキにもなっている。

旧フランス租界の[淮海中路]一帯を中心に、日本をはじめ十数カ国の領事館が建ち並ぶ。

市の中心部にある人民広場には、1992年からの総合改造工事で、[市庁舎ビル][上海博物館][上海大劇場][上海美術館]が新築された。

地下には商店街、中国最大の地下変電所が整備され、また地下鉄や路線バスが乗り入れるなど、市の中枢機能が集中する。

黄浦江の東岸一帯では大規模な「[フートン(浦東)開発区]の建設がおこなわれており、東方明珠塔(ドンファンミンジュー・タワー468m)や、金茂大廈(ジンマオ・ビル421m)がランドマークになっている。

もともと漁村地帯だったこの地は、南宋時代(1127~1279)に都が開封(カイフォン)から杭州(ハンチョウ)にうつって以来、商業と水運業が栄え始めた。1290年に県に昇格、明代の1553年に6つの城門をもつ城壁が築かれた。

アヘン戦争の結果結ばれた南京条約に基づき、1843年に通商港として開港され、イギリス、フランス、アメリカ、日本などによって[租界]という名の外国領が市内に設けられた。

蘇州河の北に広がる虹口(ホンコウ)地区には多くの日本人が住んでいた。日本人が使用した期間の事務所ビル、商店、住宅が現在も残っている。

1921年の中国共産党の結成、25年の中国国民党による5・30事件、27年の4・12上海クーデタ、32年と37年の上海事変、中国全土を激動に巻き込んだ文化大革命など、中国現代史の重要な事件がこの地で発生した。

1990年、国家プロジェクトである浦東開発計画が発表され、[金橋(チンチアオ)輸出加工区][陸家嘴(ルーチアツイ)金融貿易区][外高橋(ワイカオチアオ)保税区][張江(チャンチアン)ハイテク園区]建設のほか、[外高橋港区]などの大型プロジェクトがすすめられた。

それまでの純農村地域は100棟近くの高層ビル、整然とした住宅団地などが聳え建つ高級別荘地もある近代都市に生まれかわった。

中国最大の国際都市をめざす急速な発展ぶりは、世界の注目を集めている。

世界の70カ国および地域からの外資投入は、2002年末までに27,700件、63,300,007,300万ドル(契約ベース)に達した。

上海における日本人の長期滞在者は約12,000人おり、多くの日系企業が拠点をかまえている。横浜市、大阪市、などと友好関係をむすんでいる 】

よくもまあ細かい数字まで覚えたものである。曲さんのガイドはなかなかのものだと感心した。

【玉佛寺】

清の光緒8年(1882)仏教僧 慧根によって建設された上海最大の禅宗寺院である。慧根は普陀山の僧で、四川・チベットを抜けてインドまで修行に行き、帰路ミャンマー(旧ビルマ)から大小5体の[玉製仏像]を入手、持ち帰った。

途中上海に寄り2体を安置するのに玉佛寺を建立した。その後、1890年に住職の本照法師が北京から[大蔵経全巻]を持ち帰り後は、江南名利の一つに数えられるようになった。

建物は典型的な[宋代宮殿様式]で、入口から[天王堂][天宝堂][般若丈室]の三進殿院式、南北に並んで建てられている。

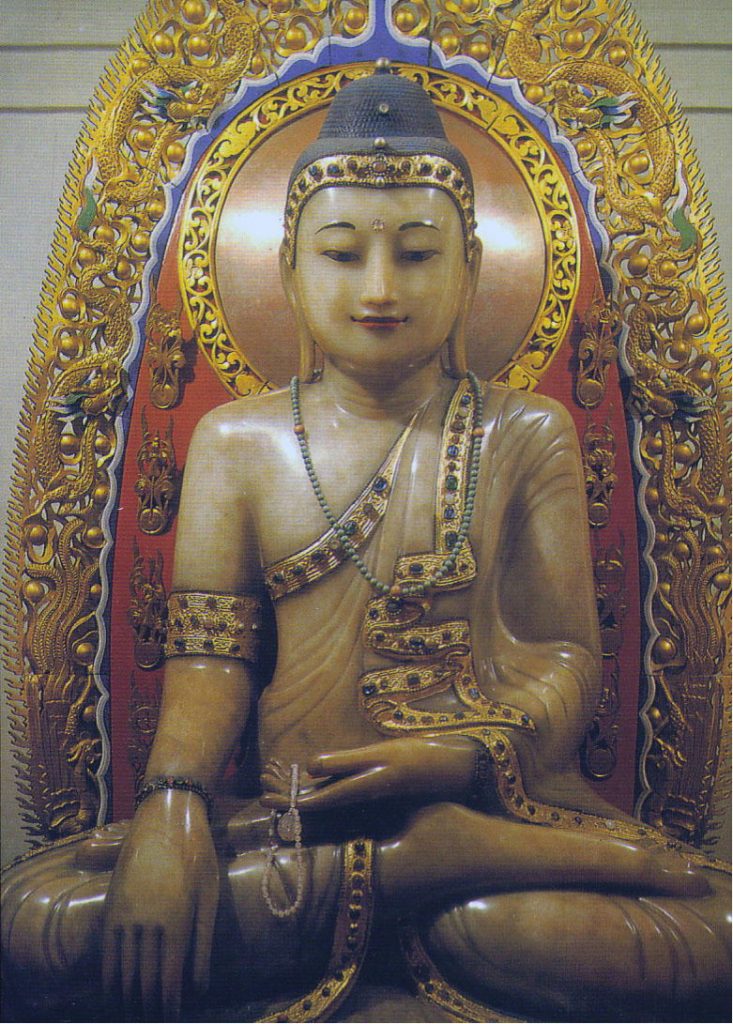

般若丈室の2階が[玉佛楼]で、ここに玉佛寺の秘宝になっている白玉石で造られた[釈迦牟尼仏(仏陀座像)]が祀られている。玉佛は高さ195cm・幅135cmで白玉の御神体には翡翠や瑪瑙が埋め込まれてい、かすかに微笑んでいる表情が(神秘的であり)神々しい。

玉仏楼内は土足厳禁であり、写真撮影も禁止されている。

また、臥仏堂内には、これも白玉石で造られた[釈迦涅槃像(涅槃仏陀臥像)]が祀られている。この仏像も寺の秘宝である。仏像の左手の腕輪から先は文化大革命の時に紅衛兵により破損したが、後に修復された。

釈迦涅槃像の写真撮影は、室内では禁止されているが、室外からならば撮影可なのだそうだが、本日は閉鎖されていて拝むことは適わなかった。

朝の9時過ぎだというのに、世界中から来た観光客や、中国の各地から参詣にやってきた人々でごった返していた。

鼻を突くお線香の臭いと院内が霞むような煙が蝋燭の煙に混じり、膝を付き頭を地べたにこすりつけるようにして祈る信者を見て、仏教がこれ程までに浸透してきたのかと目を見張ったほどである。

寺院の壁は黄色に塗られているし、屋根には魔除けの瓦塑像が厳めしく今にも競り出てきそうだ。曲さんの説明では玉佛寺は上海で宗教活動を続けている数少ない寺院の一つだそうで、旧暦の元旦と15日は数万の信者が参拝に訪れ、それぞれの人が沢山の蝋燭やお線香を手向けるので、火災に備え数十台の消防車が寺院の周りに待機し、沢山の警察官が善男善女の行列の整理に当たるそうである。その行列は寺院の周りを何回りもし、それも遙か遠くまで続き、朝早くから深夜まで絶えないという。

[天宝堂(大雄宝殿)]には真新しい仏の守り神[四天王]も安置されている。この四天王も、文革で破壊された後、華僑などの、外国の信者の寄贈で造り替えられたものである。

玉佛寺の見学を終えると徒歩で[中国茶芸館]まで移動した。ビルの1・2階は大きな茶店だ。2階に案内された。だだっ広い店内にお客は曲さんを交えても3人だけである。日本語を話せる女性店員が、[中国茶道]の実演を御披露してくれるのを、畏まって座り見学する。いろいろな種類の茶を、次々点てて飲ませてくれた。中国旅行ツアーには大抵各地のお茶実演がセットになっている。日本酒の盃ぐらいの小さな湯飲み茶碗で「ズズー」と啜るように呑むのがコツである。

[茉莉化球(福建省産・ジャスミン茶を玉にしたもの)][鉄観音(福建省)産・烏龍茶の最高級品)][西湖龍井(浙江省)産・緑茶の高級品・なかでも獅峰は最高級品)][菊花茶(浙江省産・乾燥させた菊の花を使ったお茶)]等々約300種類の銘茶を揃えているという。おもむろに試飲をさせておいて、お茶を売るのが狙いである。20人のツアーで試飲する訳ではない、のんびり味わったつもりでもたいして時間は経っていない。が、長居をする場所でもない。

200g入りのパックを(いろいろ取り混ぜても良い)3つ買うと小さいのを一つオマケする売り方で、値引きはしてくれない。

私は既に[烏龍茶(緑茶)]を3キロも汪君に頼んであるし、こんな高い値段の店では買わないことにしている。若林はお土産を買わない主義だそうだが、奥様に頼まれたからと[茉莉花球茶]を幾つか買ったようだった。

曲さんとしてももっとたっぷり時間を掛けないと、予定したスケジュール通りに一日が運ばないから、彼女なりに困ったことだろうと思った。

中国茶芸館を出てバスの所まで歩き出したらぽつりぽつりと雨が落ちてきた。

再びバンに乗って、約8km走り(黄浦江寄りに)河南中路を南に下ってくると、人民路にぶつかる。

ここは[老北門]と言う旧上海城内への入口で、此処からは高層ビルが姿を消し、二階建ての木造住宅街になる。バスを降り、100m程歩くと[麗水路]という広い通りがあり、大きな門がある。

さらに進むと右側に伝統的な中国式建築スタイルのデパートが並び建っている[豫園エリア]となる。

上海ではここは特別な場所だ。現在の中華路と人民路は、かつては上海城の城壁だった。

両道路に挟まれたエリアは19世紀から20世紀の租界時代を通じて中国人が沢山住む上海そのものだった。

現在は上海の観光スポットとして中国各地から来たおのぼりさんや外国人観光客でごった返しているが、奥まで足を踏み入れれば、そこは中国的雰囲気を醸し出す伝統的上海が今なお色濃く残っている。

【豫園】

面積は20,000㎡。旧上海城の北東部に位置する庭園で、江南地域の古典的庭園の中でも特に優れている。

四川省の布政使と言う役人だった 潘允端(はんいんたん)が故郷を懐かしむ父潘恩のために造営した明代の私庭園である。

1559年に着工し、18年の歳月をかけて完成を見たのが1577年(万暦5年)。当時は50,000㎡の敷地面積があった。

造園は、明代の造園名工 張南陽が指揮し、その張が「江南の名園の中でも第一潘とする」と言わしめた精微で、然もどの位置からでも美しく見えるように工夫された庭園に造りあげた。

創建時は華麗で美しかった庭園も、潘允端の死後、潘家の衰えと共に荒れるばかりになってしまった。

1760年に庭園の管理は[城皇廟]の道士に移り、彼等の手により20年の歳月を掛け、[楼閣]や[石山]を積み上げ[潘園]は[西園]と名を改めた。

1842年にはアヘン戦争に勝利したイギリス軍により、徹底的に破壊された。

1860年に太平天国軍が軍事拠点として占拠し、欧州式兵房が建設されるなど、創建当時の面影を完全に失ってしまった。

中華人民共和国成立後の1956年になって、ようやく大規模な修復が始まり、1961年から一般公開され、[豫園]と命名された。(豫は、平安・安泰と言う意味である)

入口を入ると、大きな石碑に[上海名園]という江澤民(前の国家主席)氏の揮毫が刻まれている。

現在の「豫園」はそれほど広くはない。一つ一つの建築物にはそれぞれの特色があって、明代の面影を今に伝える[大暇山]や、[双龍戯珠門]上で2頭の龍が顔を付き合わせ、塀に沿って龍の鱗瓦が左右に延びている造りも見られる。

ゆっくり観賞すれば2時間ぐらいは掛かるだろうが、足早に見学すれば30分で園内を一回りできる。上海を訪れたら豫園には是非とも立ち寄って欲しい名所である。

豫園入口前には大きな池があり、色とりどりの鯉が泳いでいる。池の上には[九曲橋(きゅうきょくばし)]と言うくねくねした葛折りの橋が架かっていて、真ん中には[湖心亭]と言う楼閣が建っている。現在は茶館(飲茶店)となっている。(休日になるとこの九曲橋の上は観光客で一杯になり、橋を渡るのに30分位待つのだそうである)

私たちが訪れたのは金曜日の午前中だったので、まあまあのんびりと九曲橋の上で記念撮影も出来た。

豫園の西側には中国の伝統的建築様式で建てられた一大マーケット[豫園商場]が有る。

以前は[老城皇廟商場]と呼ばれ、19世紀半ばから上海城内の中心地として100年以上も上海人の生活を支えてきた所だ。

商場内には、貴金属店・デパート・土産物ショップ・伝統料理レストラン・等がひしめき合っていて、何時も観光客が醸し出す独特の雰囲気で満ちている。(上海の浅草と言う由縁である)

午前10時をすぎると、豫園の伝統的料理シャオチ-(小吃)を食べようと老舗の店に長い行列が出来る。(1時間待ちは普通)

昼食は商場内のレストランだった。(一昨年前に桂林の帰りに上海市内観光がセットされていて、今回と同じ阪急旅行社のツアーだったので同じレストランだった)

[小龍包]と[点心]料理。大きなレストラン内の端の方に、我々二人だけのテーブルがセットしてあった。(少人数でも、ガイドと運転手はお客と一緒のテーブルには座らない)

前菜が並べてあり、ビールを注文して暫くすると料理が運ばれてきた。

中国製のビールはめちゃ不味い。[青島ビール]又は[バドワイザー]か[アサヒビール]はちと値が高いが、これらを注文しても、中国の工場で造っているので、美味しくはない。

小龍包や点心は人数分だったが、[スープ麺]は大どんぶり(6人分位か?)で出てきて、[炒飯]が大皿いっぱい(10人分?)に盛り付けられていた。

最初の中国料理だから、そこそこに食べられたが、若林は初めての上海での食事だ

「残しちゃ悪いと思って」とまあ食べるは食べるは(炒飯はお気に入りだったようで)「大丈夫かい?」私は目を白黒させたものである。

いつもならこのレストランには観光バスで次から次へとツアー客がやってきて、よくもまあこんな大人数の客をテキパキと裁けるものだと感心させられるところなのに、今日はようやくバス1台分のヨーロッパ人ツアーが入ってきただけだった。

レストランは5階なのにエレベーターは4階までで、何故かトイレも4階にある。実はこの4階が土産物売り場になっているのである。

食事が終わりになる頃曲さんがやってきて、トイレの場所を教えてくれ、集合は40分後に4階のエレベーター前にしますと言う。

料金の安いツアーは客に買い物をさせようと、いろんな土産物店に連れて行く。御婦人客が多ければ、競うように買い物にのめり込むところなのだろうが、私は中国人の友人を通じて持ち帰るべき物は頼んであるし、若林は土産なんか見向きもしないときているのだから、こうした店に置き去りにされると身の置き場がない。

外は雨が降っているし、(仕方がないから)お茶売りコーナーにあるテーブルに腰を掛けて時間の経つのを待つしかない。(どうも変てこりんなロスタイムだ)

私は腹一杯なので陳列物を見ながら食後の運動。ここもお客は我々二人だけだった。

店員が近づいてきて、これはどうか? あれはどうですか? とかなりひつっこく迫ってくるので、相槌がてらに、[瑪瑙の香炉](値段表は付いていない)をちょっと褒めた。

すかさず専門の店員が来ますからと誰やらを呼ぶ。

「私はこのコーナーの主任です。この香炉はいいですよ。6万円しますが、今日は特別3万円に割引します。如何ですか?」流暢な日本語である。

「え? そりゃ高いよ。見学しているだけだから要りません」買う気はないから無視して若林の所へ戻ってきて、

「あの店員必ずまた来るから見てて御覧」と若林に伝えておいた。

「鈴木は何を言っているんだろう?」若林は意味が分からなかったらしい。中国の土産屋ではどの地方へ行っても、一度や二度断られてもめげずに売り込みにやってくるのである。

5分ほどして、また店員がやってきた。

「先生、あれはいい香炉です。今日はお客さんが少ないから特別に安くしました。もう一度御覧下さい」(中国では目上の人を、誰彼無く先生と呼ぶ)

「私の家にはもっといい香炉があるから、要りません」欲しくもないからきっぱり断った。

「先生、あれは他にない逸品です。これっきりです。2万8千円にお負けしますからどうですか?」

「あんな物そんなにしないよ。要らない!」

「先生。幾らなら買いますか? 値段を言って下さい」

「そうだな? 1万円てとこだろうな」

「え! とんでもないです。日本へ持って帰ったら10万円以上しますよ」と怒った風な様子を見せ引き上げていった。

「また来るから見ててみな」若林にそう話す。

曲さんも時間を持て余しているようで、

「どうかしましたか?」と怪訝な顔でやって来た。

「外は雨のようですね? まだ20分もありますが・・・・・?]

「本当に珍しい雨なんですよ。傘は持ってきてないんでしたよね?」

そこへ今度は店員が二人してやってきて、

「先生。2万円までお負けします。安いでしょう?」

「要らない! 1万円なら買ってあげるよ。欲しくないけど日中友好の為だから1万円なら買ってあげる。そり以上なら要らない」あっちへ行けと右手の手のひらを振って店員の顔も見ない。

「何を2万円にすると言っているんですか?」

「いやね、瑪瑙の香炉を見ていたら、最初6万円を3万円にするからと言うから、要らないと断ると、何度も来て2万円まで値下げしてきた所なんですよ。またやって来ますよ見ていて御覧なさい?」

「先生。1万5千円ならどうですか?」

「要らない!」

店員は二人で電卓をはじいていたが、またやって来て、

「1万円でいいです。先生は商売が上手です」とまあ半ば焼け糞だった。

日本円で一万円を支払い

「壊れないようにきちんと梱包してよね」

「ハイ、判りました」

傍で見ていた曲さんは

「鈴木先生は買い物がとても上手です。今までこんなに負けさせたお客さんはいませんよ」と感心しきりだった。

「蓋と胴体を別々に包みましたから心配有りません」紙袋に柔らかな紙で包んだ香炉を持ってきた。

「サンキュウ」帰国後、袋の中を見たら香炉の台が入っていなかった。セコいことをするものだと呆れてしまった。

出発時間までまだ10分ぐらいあった。今まで他の女店員とお喋りをしていた女店員が近づいてきて、

「先生、いい買い物をしましたね。これは如何ですか?]と[猫目石の風鎮]を持ってきた。

「この風鎮は6万円です。今日は他にお客さんが居ないので特別3万円でいいです」パターンは何時も決まっている。直径6㎝位の青・茶・緑色の猫目石球を見せるのである。

曲さんは

「風鎮って何ですか?」と聞く。中国人の一般家庭では壁に掛け軸を吊しても、風鎮迄は飾らないから知らないんだと思う。

「これは掛け軸の下に吊す一種の飾りです」と私が説明すると納得してくれた。

女店員に対しては

「要らない。要らない」と相手にもしなかったら、

「それなら幾らなら買いますか?」

「一万円だな」

「とんでも無いです」と半ば怒って行ってしまった。

午後の観光に出発である。[上海老街][旧日本租界]を車で観光。魯迅公園へと向かった。

【 魯迅公園 】は市街地区の北東にある。以前は[蛇口公園]だった、面積の広い緑豊かな公園である。

園内には中国では偉大な文学者と称えられている[魯迅墓]と[魯迅記念館]がある。

魯迅記念館は以前[魯迅故居]の隣にあったが1956年魯迅逝去20周年に当たり魯迅公園内に移された。

記念館創立から50年近くの歳月を経た事で、上海市の決定で、著名な中国人設計家 邢(けい)同和によって新築された。

新しい記念館は二階建で、旧来の10倍の面積を持つ。2階には中国近代文学の父・魯迅の遺品(上海時代の)を展示し、1階の東側には[朝華文庫]がある。

我々ツアー客は公園内に車で乗り入れることが出来たが、この頃から雨が強く降ってきた。

記念館の一階にも、土産物店があり、係員が親しく近寄ってきてあれこれを買えと迫ってくる。

私の海外旅行で雨が降るのは珍しい。特に今日はざあざあ降りの雨である。車はその雨の中を旧日本人租界へと移動した。

【 魯迅故居 】山陰路と四川北路の交差点にある[中国工商銀行]は魯迅の親友だった 内山完造が経営する[内山書店]だった所だ。この建物の2階には魯迅関係の書物を扱った書店がある。このあたりは戦前日本人が多く住んでいて、日本人街と呼ばれていた所である。

鉄の扉を入り、一番奥まった三階建に、1933年4月11日から1936年10月9日に魯迅が逝去するまで住んでいた。

屋内は当時のままの状態に保存してあり、5時25分を指している時計は魯迅の死亡時刻だ。

隣にある事務所に寄って鍵を開けて貰う。天井が高く、主立った家具は見あたらない。いかにも質素な佇まいの家であった。

魯迅故居を後にして、スケジュールの最後は[民芸品店]でのショッピングである。真水の真珠を扱う店で、真珠のクリームやら装飾品等々の説明を聞かされ、約40分ぐらい足止めを食った。

午後の3時半には今日の日程が終了してしまった。夕食にはまだ早いし、夜の7時半からオプショナルで[上海雑技団(サーカス)]も予約してある。ホテルに帰るには半端な場所に来ているし、さてどうしましょう?

せっかく上海へ来ているのだから、マッサージを受けましょうと言うことになった。

曲さんに頼むと直ぐに[指圧院]へ連れて行ってくれた。全身マッサージ(90分・150元・2,190円)、足裏マッサージは(60分・120元・1,753円)だ。

私は全身マッサージを受け、若林は足裏マッサージがいいという。後で聞いたところによると、パスポートや現金が心配だから、座ったままで受けられる足裏マッサージにしたのだそうだ。

曲さんが若林の隣に座って、日本語でキツくないか? 痛くないか? あれこれ通訳しながら終了まで一緒に居てくれたので、時間を延長して揉んでくれたという。

私は指圧台の真下にパスポートや現金の入ったバッグを置き、眠らないように神経をとがらせてマッサージをして貰った。(90分たっぷりの中国マッサージ、ちょっと強すぎたが気持ちがいい。一生懸命揉んでくれたので二人の女性指圧師に、20元・〈292円〉ずつチップをはずんだ)

夕食は一人ずつ[小鍋]でしゃぶしゃぶ風に食べる[上海火鍋料理]である。ウエイターが運んできてくれた食材が足らなければ、好きなものを追加注文(別料金)できるから、満足のいく食事になった。

若林は昼食の時に沢山炒飯を食べたのが消化しきれず、上海火鍋は少ししか食べなかった。 食事の後、車は人民広場にある[上海大戯院《オペラハウス》(オペラ・バレエ・音楽会など多彩なイベントが出来る劇場を幾つも備えている)」へと向かった。

日本から旅行を申し込んだ際にオプショナルツアー[上海雑技団(3,900円)]も申し込んでおいた。

上海雑技団は1951年に結成された中国でもっとも優秀な国際級のサーカス団である。

日本を始め世界各国で公演を行っていて、中国エンターテインメントの花形、「雑伎を見なければ上海に来た意味がない」と言われる程のハラハラどきどきの妙技を見せてくれる。(現在では上海の4カ所で公演を行っているそうである)

今から数十年前迄は(サーカスのような)円形の真ん中で演技を見せていたが、現在は前部にある舞台の上で見せる形式になっていた。

1時間30分のショーはあっという間に終わってしまった。

土砂降りの雨の中を駐車場まで走って、今日の観光を終えた。