6 月4 日・ 金曜日・ 第三日目

ルクソールへの移動である。

カイロを7時30分発の飛行機に乗るために、モーニングコールは5時、ホテルを6時に出発した。

朝が早いのに空港(国内線)のロビーは人で一杯だった。

ゲートが開くまでの間一番奥まった待合室で待機中のことである。

“ドッカーン”と言う大音響がした。

『テロの襲撃か?』一瞬そう思い、後ろを振り向くとボード状の天井板と金属の支柱の固まりが、人の待機している椅子の上に落下し、モウモウと埃が立っていた。

落ちてくる寸前に、異音と共に天井が膨らんできたのを目撃出来たので、落下地点にいた人達はそこから立ち退けたから、幸いに怪我人は出なかった。

直径5mほどの穴がぽっかり空いてしまった。

数ヶ月前にはフランスか何処かの空港でも天井が抜け落ち、そのときは死者も出たと囁いている人もいた。

エジプトの空港は撮影禁止であるから、その有様をカメラに納めようと構えた人もいたが、素早く航空係官が来て、それを制止してしまった。

とんだハプニングに遭遇したものである。

私は落下してくる所を見ていなかったが、時間が経つに連れて、背筋がぞーっとしてきた。

カイロからルクソール迄は1時間05分のフライトである。

着後観光バスに乗り込み、一日でルクソールの西岸と東岸を回る観光に出発をした。

スケジュール表では西岸から観光するように書いてあるが、実際には先に東岸観光から始まった。

カルナックには幾つもの神殿があるが、なかでも[アムン大神殿]は、エジプトで最大規模の遺跡である。

古王国時代には王自身が神であった。が、新王朝時代になると、ファラオはいわばアムン神の庇護下の存在となった。

そのため歴代のファラオはアムン神信仰の地に、[神殿][オベリスク][神像]等を寄進した。

かくしてカルナックは巨大な建造物群となったのである。

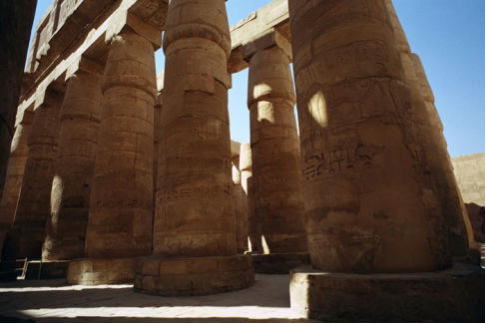

その大きさに圧倒されるのが大列柱室だ。

入り口には参道の両脇に「聖獣羊頭のスフィンクス」が約40頭居並び、巨大な第一、第二塔門を経て奥へ入った所に、高さ23m、通路を挟んで反対側に15mの、2種類の巨柱が134本も並んでいる。

何のための巨柱なんだろう? 整然と並べられた柱の一本一本にレリーフが刻まれていて荘厳で、まさに圧巻である。

【 カルナック神殿(またはカルナック神殿複合体)は、古代エジプトの神殿複合体であり、カルナク (Karnak) とも記される。

エジプトの首都カイロからナイル川を南におよそ670km さかのぼった東岸にあり、新王国時代(紀元前1550-1069年頃)に繁栄した古代の首都[テーベ(古名ワセト、現在のルクソールとその近辺)]に建てられた。その巨大都市テーベの一部であるカルナック複合体の名は、近隣にあって一部を取り囲む、ルクソールの北およそ3kmにある現代の村、エル=カルナックより名付けられている。西岸には歴代の王が眠る王家の谷や貴族の墓、ハトシェプスト女王葬祭殿などがある。歴代の王が寄進して増改築を重ね拡張された巨大な複合体であり、中心は[アメン神(アモン、アムン、アメン=ラー、アムン=ラー)]に捧げられたアメン大神殿(アメン=ラーの神域)となっている。 カルナック神殿複合体は、荒廃した神殿、祠堂、塔門およびその他の建造物の膨大な構成からなる、1㎢(100㏊)以上におよぶ広大な古代宗教遺跡である。

アメン大神殿における主な建設工事は、テーベが統一された古代エジプトの首都になった第18王朝のうちに行われた。新しい建設が第19王朝(紀元前1295-1186年)のセティ1世(紀元前1294-1279年)やラムセス2世(紀元前1279-1213年)のもとで着工されたが、列柱室の建設もまた第18王朝の間に始まったとも考えられている。

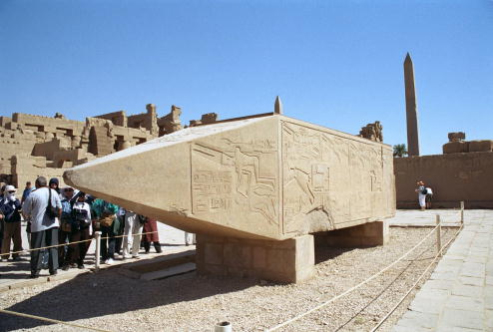

その王朝のほぼすべてのファラオが神殿域に何かを追加した。ハトシェプスト(紀元前1473-1458年)は記念物を建造し、またヒクソスの占領中に国外の支配者により破壊されていた古代エジプトの偉大な女神ムトの元来の神域を再構築した。彼女はその時代、神殿入口に立つ世界で最大級の1対のオベリスクを持っていた。その1基は依然としてその場に立つ世界で最も高い、残存する古代オベリスクである。もう1基は2つに折れて倒壊した。その敷地における女王のもう1つの事業としてのカルナックの赤い祠堂 は、聖舟(バーク)祠堂として意図され、当初は彼女の2基のオベリスクの間に建っていたとも考えられる。女王はその後ファラオとして彼女の16年目を祝して、さらに2基のオベリスクの建設を命じた。

そのオベリスクの1つは建設中に壊れ、その結果、第3のものがそれに置き換えるために構築された。

アスワンにある採石現場には放置されたオベリスクが今も残っている。未完のオベリスクとして知られ、おそらく新王国時代、トトメス3世 (紀元前1479-1425年)のころのものといわれ、それはオベリスクがどのように切り出されたのかをはっきりと示している 】

第二塔門の前にはラメセス2世の巨像が建っているし、大列柱室からなお奥に進むと、トゥトモセ(トトメス)1世のオベリスク、ハトシェプスト女王のオベリスクが2本聳え建っている。

これらの巨大な建築物は全て大きな岩なのである。

紀元前1500年代に、ナイル川を使って船で運んできたという事は判っているのだが、どのようにして巨大な岩の梁を持ち上げたのだろうか? 想像出来る諸説は聞いた。が、この巨大で不思議な建築物がいかようにして組み立てられたのか、その謎解きをして貰いたいと思ったものである。

カルナック神殿からバスで数分の所にルクソール神殿がある。

[ルクソール神殿]は[カルナック・アメン神殿]の付属神殿として立てられ、かつては3㎞ものスフィンクスが両側に並ぶ参道で結ばれていた。(こちらのスフィンクスは人頭である)

正面が第一塔門で、此処には19世紀まで高さ25mの2基のオベリスクが建っていたが、現在は左側の1基だけ残っている。

右側のオベリスクは、1831年に、エジプト総督モハメド・アリがフランスに寄贈し、パリのコンコルド広場に建っている。(私は1995年9月コンコルド広場でそのオベリスクを見ている)

〈1857年に完成したカイロの[ガーマ・ムハンマド・アリ(寺院)]にフランス政府から貰った大時計(現在は動いていない)が飾ってある。このお礼にオベリスクを贈ったのである〉

この第一塔門の前には、ラメセス2世の一対の座像と、2対の立像がある。第一塔門を入ると、ラメセス2世の中庭、その奥は高さ16mのパピルス柱が並び立つ、アメンホテプ3世の列柱廊・中庭と続く。

大きさはカルナック・アメン神殿よりずっと小規模である。

ルクソールはギザよりも暑く、午前中で45度もあった。

バスの中はクーラーが効いているが、観光に出るには長袖では汗をかいてしまうだろうと思って上だけTシャツにした。

日差しが強いだけじゃなく、地面からも空気からも、サウナに入っている時のような熱気が血肉に食い込んでくる。それこそ30分もしないうちにみるみる露出している両腕が真っ赤になってきた。

海で焼いたようなひりひりする痛みは感じないのだが、これは日焼けでなくて火傷(熱湯を浴びた時のような)みたいな感じである。

この異様な赤い火傷がたった30分で出来たことを思うと、西洋の人達があの格好で一週間近くも旅行をしていたら、いったいどうなっちゃうのだろう?人ごとながら心配になってきた。

エジプトの人達が全身を布で覆った衣類を着ているのは、それなりの理由があるのですねえ?

肌を露出していても汗をかかない? かかないのじゃなくて汗が出ても直ぐに蒸発してしまうので、Tシャツの背中が汗で濡れている人はいないのである。

一日に一軒の割合でお土産屋に連れて行かれる。

ツアー旅行では現地の観光会社が指定店とタイアップしていて、(お土産を買わせようと云うのが見え見えの)考えても見なかった店へ連れて行かれる。

今日はわざわざその店へ連れて行かれたのだと思う「石の加工品」の店である。

エジプトで産出される岩[アラバスター(古代から彫刻に用いられた石)]を昔ながらの工具を使って、手作業で加工してゆく様子を実演して見せ(現在は機械化しているのに)、何のことはない店内に連れ込まれて土産品をマンツーマンで売りつけようと云うのだ。

透き通る大理石のようなアラバスターを薄く削って中に豆電球を入れて見せたり、エジプトでしか取れないという、他の種類の石を置物に加工したものなど、欲しくもない物を買わせようとするのだ。

トイレ休憩を兼ねて1時間ぐらいその店から動かないので、土産物を見ていたら、オーナーが私を別室に呼び込んで、玄武岩に古代エジプトの象形文字である[ピエログリフ(メソポタミアの楔型文字から〈言語は図式的に表現出来る〉という考え方を受け発明された)]を刻んだ板状の物を見せ、これはもう一個しか残っていない貴重なものだから是非とも買えというのである。

あたかも遺跡の中から掘り出してきたばかりと云わんばかりに、泥まみれの薄い岩の板をぼろ切れでせっせと磨くと土埃が出るわ出るわまるで食わせ物のようである。

450$と法外な値段である所を、別に欲しくないから半額に負けさせようと思ったが、250$なら買ってあげると答えると、すったもんだしたあげく、アクラムが仲介に入って、その値段でゲットした。

上の方が円形になっている高さ25㎝×幅20㎝×厚さ6㎜、現在大英博物館にある[ロゼッタ・ストーン]を真似たミニチュアだが、いかにもエジプトという感じがする。

気を良くしたオーナーはさらに奥へ私を引っ張り込んで、大英博物館にあるのと同じ王家の墓から出土した人形だと云って、木彫りの古ぼけた人形を出してき、4,000$で買えと言うのである。

偽物だというのが直ぐに判ったし、もし本物ならエジプトから持ち出そうとしただけで犯罪になってしまう、問題外である相手にしなかった。

するとオーナーはひつこく値を下げ、買えと迫ってきたが、きっぱりノー・サンキューと断った。

昼食はエジプト名物、ひな鳩を丸焼きにした[ハマーム]である。

日本ではあまり鳩を食べる習慣がないが、旅行中コンクリートに穴を開けた蟻塚みたいな鳩小屋(2階の屋根より高い)が彼方此方に見える。

そこで育てた雛鳩を食用に供給しているのだそうで、鳩は良い収入源なのだという。

塩こしょうを振り掛け炭火でこんがり焼いてあり、思ったより柔らかい。が、小骨がたくさんある。オリーブ油で炒めた御飯と一緒に食べるのである。

60人のツアー客で、どうも鳩は食べられないという人はたった一人きりだった。

食後バスはナイル川の西岸に渡った。

眼に飛び込んできたのは2体で一対の

[メムノンの巨像]である。

此処はバスから降りて5分間写真撮影をし、次の目的地へ向かう。

【 メムノンの巨像は、エジプト・ルクソールのナイル川西岸にある2体のアメンホテプ3世の像である。呼び名はギリシアの伝説、トロイア戦争に登場するエチオピア王メムノーンに由来する。高さは約18mある。 元々は、背後に同王アメンホテプ3世の葬祭殿が控えており、その入口の部分であった。葬祭殿は第19王朝ファラオ・メルエンプタハが自身の葬祭殿の石材調達のため破壊した。

向かって右側の像は紀元前27年の地震によりヒビが入り、夜明けになると、おそらく温度差や朝露の蒸発のせいで、うめき声や口笛のような音を発していた。この現象を最初に報告したのは地理学者のストラボンだった。彼は巨像が声を出しはじめてからまもなくして、エジプト総督アウレリウス・ガルスとそれを見物している。ストラボンは著書においては巨像が発している声なのか、近くにいる人間が声を出しているのか解らないと疑問を呈している。 また、[ギリシャ案内記]を編纂したパウサニアスも声を出すメムノンの巨像について記述している。

メムノンの巨像が声を出す現象は当時のガイドによって脚色され、メムノンの死別した母への呼び声だとされた。メムノンの巨像は声を聴こうと詰めかける人々で観光地化して、その中にはハドリアヌス帝と妻のサビナもいた。 サビナは130年にメムノンの巨像を訪れ、

「日の出後の最初の一時間のうちに、メムノンの声を二度聴いた」という証言を残している。現在もメムノンの巨像の台座には彼らが書き記した署名や詩が残されていて、エジプト総督や地方行政長官の肩書きを持つ人間が大勢訪れていたことが確認できる。その後、巨像はセプティミウス・セウェルス帝によって下に落ちていた像の上半身を取り付けられると、声を出すこともなくなったという 】

[王家の谷]第18~20王朝の王達は、墓荒らしの盗掘を防ぐため、ルクソール西岸の奥深い人気のない谷を墓所に選び、死後の安住を求め岩や土で墓の入り口を隠した。

【 王家の谷は、エジプト、テーベ(現ルクソール)のナイル川西岸にある岩山の谷にある岩窟墓群のことである。古代エジプトの新王国時代の王たちの墓が集中していることからこの名があり、24の王墓を含む64の墓が発見されている。西の谷と東の谷があり、東の谷に60、西の谷に4の墓がある。 新王国時代以前の王の墓の多くが盗掘にあっていたことから、トトメス1世によってはじめて自分の墓のありかを隠す目的でこの谷に初めて岩窟墓が建設された。その後の長い歴史の中で王家の谷にある墓の多くも盗掘を受けたが、1922年に発掘されたツタンカーメン(トゥトアンクアメン)王の墓は唯一未盗掘で、副葬品の財宝が完全な形で発見された。

墓にはKV1~KV64という名前がつけられている。KVはKings Valleyの頭字語、数値は発見順の連番である。ただし西の谷の墓はWVで始まり、WV22~WV25となっている。

2014年、ミイラ約50体が埋葬された共同墓地が新たに発見された 】

ナイル川西岸(テーベの対岸)に、伝統的な信仰に従い(西方は古代エジプト冥界の象徴とされていた)ピラミッドの頂上のような山エル・クルンの近くに、墓の外には何一つ記念碑も置かぬ(但し内部は美しく彩色を施した)王墓を建設してきた。

岩を掘って造られたもので、地表から階段(想像以上に中は広いので吃驚させられた)を下りると前室などを経て、石棺の置いてある玄室に至るように出来ていた。

62番目に発見され一躍世界的に有名になった[トゥトアンクアムン(ツタンカーメン)]をはじめ、[ラムセス6世]、[セティ1世]、[トトメス3世]のものなどがあるが、現在公開されているのはその内の十数カ所である。(団体チケットでは4カ所のみの見学)

ツタンカーメンの墓は、彼が18歳で早世したため権力は弱く、墓が質素だったことと、有名な王の墓の真下に掘ってあったものだから、墓泥棒もこれには気付かなかったようで、お陰で貴重な(秘密の埋蔵品や福葬品の)中身を知ることが出来た訳である。

じりじり照りつける直射日光の中を、王墓の入口を捜して歩くのである。

エジプト旅行はやはり冬が一番良い、炎天下を観光している自分がとても滑稽に思えたものである。

ガイドの説明で面白いと感じたのは、紀元前1150年頃、この王家の谷で労働者がストライキを闘ったという話、映画でしか知らない奴隷が鞭で強制的に働かされている場面とはだいぶ違った史実だと思った。

王家の谷を掘った技術者や労働者は、秘密を守るために谷の近くに家族ぐるみで隔離されてしまったそうだが、何を隠そう皮肉なことに、盗掘の主犯者はこの技術者や労働者だったようである。

バスの中以外はサウナ風呂の中で身体を動かしているような環境、ちょっとでも木陰があれば、微風が爽やかに感じ汗が引っ込んでしまうのだが・・・・・。

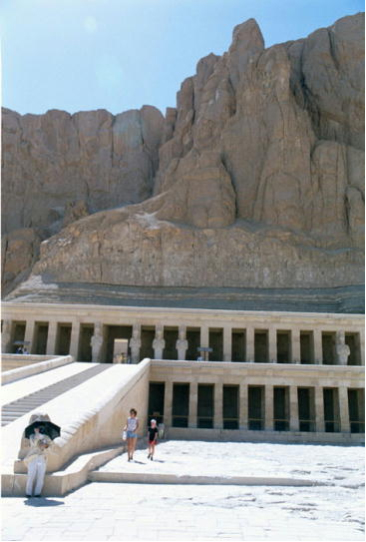

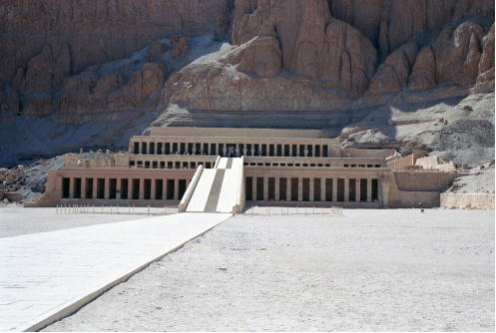

[ハトシェプスト女王葬祭殿]は赤みを帯びた半円形状の岩山の傾斜を利用して造られた3つの神殿は、(太陽が空高く昇りまばゆい光を放つと、紺碧の天空と背景の岩壁に調和して白くくっきりと輝きを増す)古代エジプト建築の傑作の一つに数えられている。

ハトシェプストは古代エジプトにおいて夫のトトメス2世の死後、3世の摂生となったが、後、自らをファラオと名乗り、男性と称して王位についた最初の女王である。

約20年間にわたり平和交易外交を行った(葬祭殿の壁画に刻んである)が、死後トトメス3世によって彼女の肖像や名前を抹消されてしまった。

この神殿は1891年にスイスのエジプト学者ナヴィルが廃墟を発見した後、実際に石材を一つずつ集めて復元されたものである。

第三テラスから地平線を眺めると、砂漠の遙か彼方にギザの3つのピラミッドが見えたのが嬉しかった。

【 ハトシェプスト女王葬祭殿(紀元前1500年ころのエジプトで最初の女王)は、エジプト・ルクソール西岸にある古代エジプト唯一人の女性ファラオ、[ハトシェプスト]の為の葬祭殿である。(当時のエジプトでは女性は王になれなかったが、他方で王の嫡出の長女に王位継承権があり、その夫が王になるという現在では分かりにくい制度になっていた。ハトシェプストはトトメス1世の嫡出の長女として王位継承権を持っていて、彼女と結婚したトトメス1世の側室の息子トトメス2世が王となった。しかし、トトメス2世の死後、ハトシェプストは夫の側室の息子であるトトメス3世が幼少であることを理由に摂政となり、更には自ら王になってしまった。いくら王位継承権があったとはいえ、ほとんど離れ業に近い形で王になった彼女には、野心だけでなく才能もあった。彼女を支えた有能な官吏も多く、実際この葬祭殿を設計・建築したのは[センムト]という有能な官吏・政治家で、彼女の愛人でもあった。(後にセンムトは追放された)

王家の谷の東側にある断崖を背に建てられている。ハトシェプストの側近で建築家センムトが設計を行った。後にトトメス3世によって壁画や銘文が削られるなど一部破壊を受けた。手前にはメンチュヘテプ2世の王墓があり、あわせて、[デル・エル・バハリ]アラビア語で北の修道院の意味。後にコプト正教会の教会として使われてた。

1997年11月、ルクソール事件の現場となり外国人58人を含む62人が亡くなる事件が発生し、その中には多くの日本人新婚旅行者も含まれていた 】