6 月3 日・ 木曜日・ 第二日

カイロ郊外の[カタラクト リゾート]の朝はひんやりとして気持ちが良い。

7時にレストランが開くのを待って、早めの朝食をし、カメラをブル下げてホテル内を撮影して歩いた。

こんなことは滅多にない事なので、(海外旅行を始めた頃は早起きをしたものだったが)自分でも変な風に感じたりした。

午前9時ホテル出発である。

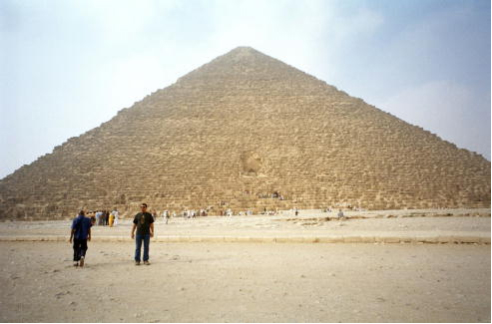

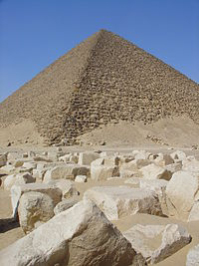

街のビルの谷間にピラミッドが見え隠れしている。カイロの朝はぼんやりと靄っていて、ギザの最初の[クフ王のピラミッド]も輪郭がぼやけていた。

観光バスはピラミッドの直ぐ側に止まるので、デカすぎるピラミッドがカメラに納めきれなかった。

高さ137mの四角錐を間近に仰ぎ見ると、砂漠のど真ん中によくもまあ、こんなに沢山の岩を運び込んだものだと唖然とさせられる。

取り敢えず21㎜超広角レンズをセットして、すっぽり入るまで後ずさりし、クフ王のピラミッド全景を写しておいた。

【 ギザの大ピラミッド(Great Pyramid of Giza)は、エジプトのギザに建設された、世界の七不思議で唯一現存する建造物である。紀元前5世紀のギリシャの歴史家ヘロドトスの歴史において、《クフ王のピラミッド》として報告されているが、この時点で建設から2000年以上経過していた。

[ケオプス(クフ)王]は50年間統治した。ケオプス王が崩御した後、兄弟の[ケフラン(カフラー)]が王となった。ケフランもピラミッドを造った。それはケオプスのピラミッドよりも12メートルほど低かった。だがそれ以外は同じような大きさのピラミッドだった。ケフラン王は56年間国を統治した。その後はケオプス王の息子[ミケリノス(メンカウラー)]が王位を継承した。ミケリノス王は父親よりも小さなピラミッドを残した。

建築年代については諸説あり、一般的にエジプト第4王朝のファラオ、クフ王の墳墓として紀元前2560年頃に20年前後かけて建築されたと考えられている。なお、19世紀のフランス人考古学者オーギュスト・マリエットによってギザで発見され、現在カイロ博物館にあるインベントリー石碑には、

「ピラミッドは《ピラミッドの女王》女神イシスに捧げられたものであり、スフィンクスも大ピラミッドも、クフ王が王位につくはるか昔から存在していたのであり、またクフ王の墓は東側の脇にある3つの補助的建造物の一つがそれである」と書かれている。

完成時の高さ146.6mは、14世紀にリンカン大聖堂が完成するまで世界で最も高い建造物であった。

一般に、ピラミッドの出現は、ファラオ(王)を頂点とした中央集権国家が確立したことを示している。

ギザの三大ピラミッド(ギザの大ピラミッド〈クフ王のピラミッド〉、〈カフラー王のピラミッド〉、〈メンカウラー王のピラミッド〉)が建造された時代は[エジプト古王国時代(第3-第6王朝)]であり、この時代のピラミッドは、規模・技術ともに最高水準を示すことから、当時のことは、別名で[ピラミッド時代]ともいわれている。

なお、ピラミッドの語源の最も有力な説はギリシア語で三角形のパンを指す[ピューラミス]に由来する。古代エジプト語名は[メル(mer/mr)]で、[昇る]という意味である。ミル、ムルとも発音し、ヒエログリフでは三角形の下に、地上を表す長方形が付いたもので表記した。

クフ王が建設したギザの大ピラミッドは、ピラミッド建築の頂点とされ、最大規模を誇っている。

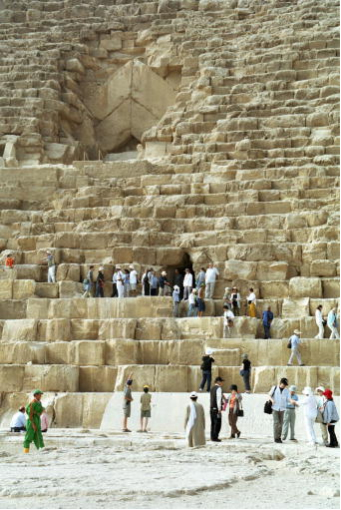

現在高さ138.74m(もとの高さ146.59m)、底辺230.37m、勾配51度50分40、容積約235.2万㎥で、平均2.5tの石灰岩を約270万~280万個積み上げたと計算される。

王の間上部には、重量軽減の間と呼ばれる空間があり、19世紀にイギリスの軍人ハワード・ヴァイスが発破によって発見した。最上部にはクフ王の名前(字が間違っている)が残されている。

ギザの大ピラミッドに使用された石灰岩は、ピラミッドの500m手前の石切り場とされる。すぐ近くに建設に関わった人々の街も築かれた。ナイル川の氾濫する7~9月に仕事を失った農民が集められて建設に動員され、4,000人の作業員が建築に関わったとされる。以前は奴隷がピラミッドを作ったとされていたが、街には20,000人以上が生活した痕跡があり、作業員は家族とともに暮らし、報酬やパン、ビールも与えられていた。切り出された石灰岩は平均2.5t程度の重量があり、300万個が使用された。これとは別に1個60tを超える花崗岩の石材が王の間に多数使用されている。建設法としては3つの説が提唱されている。

【 [直線傾斜路説]ピラミッドまで緩い斜面をもつ1本の直線の通路を作り、ソリで石材を引き揚げて建築する方法。斜ピラミッドが高くなるにつれて通路も長くなり、最終的にピラミッドと同じ容積の材料が通路を作るために必要となる欠点が指摘されている。一方、ピラミッドは高い部分になるにつれ必要な石材の量は減るので、建設が進行すればするほどピラミッドより通路の設置のほうが大変になることになる。斜面の傾斜を5度とするとピラミッドの頂上を作るときには長さ1.6kmの傾斜通路が必要となり、石切り場からピラミッドから逆の方向に1km運んでから直線傾斜通路に乗せることになる。またピラミッドが完成した後に、ピラミッドと同じ体積の石材をつかって作った通路を撤去する必要がある。

「せん傾斜路説]ピラミッドの外周に沿って、らせん状の細い傾斜通路を設けたという説。細い通路しか使用できず、通路自体によってピラミッドが隠されてしまい、建築中の測量が出来ずに稜線が曲がってしまう危険が指摘されている。

[部通路説]フランスの建築家が提唱した説。元々は同じ建築家だった父親が、ピラミッドの中にらせん状の通路があるはずだという発想から始まっている。この説を受けて現地の調査でも内部通路がふさがれた跡が見つかったり、1986-1987年のフランスのピラミッドの重力分析によって内部に15%のらせん状の空洞の存在が示唆されていたことが改めて着目されるなど、注目を浴びた説。内部の通路の傾斜は4度、総延長は1.6kmで内部の比較的浅い場所を4-5周まわって頂上近くにまで至っていると予想されている。下1/3の建築には直線傾斜路が使用されたとされる。これは前述の60tの花崗岩などを運ぶ必要があるため、内部トンネルだけでは建築できないためである。この時に大回廊にはバラストと搭載したソリが設置され、エレベーターの原理で石材の引き上げがおこなれていた。用が済んだ直線傾斜路は解体され、その石材はピラミッドの建設に転用された。崩壊したアブグラブ神殿でも同様の内部トンネルが確かに存在したことが確認されている 】

日程ではこのピラミッドの中には入らないで、第3ピラミッド[メンカウラー王のピラミッド]の内部を見学することになっている。

10分ほどの写真撮影をして、第3ピラミッドへ移動という事になった。

添乗員がバスの中の人数を数えたら、一人足りない。

「初っぱなから団体行動を乱す人が居たのかい? 勘弁して欲しいよ、これじゃあ先が思いやられるよ」と皆が騒ぐ。

添乗員とガイドが迷子の人を探しに出た。

Aグループの一行はすでに出発してしまって、バスの中ではどんな人だっけ? と言い合っても、旅行がスタートしたばかりで、ツアーのメンバーの顔を覚えるまでにはなっていないのである。

このツアーには60人が参加している。[A][B]二つのグループに分かれての別行動である。

(特別企画のこの商品は、6月2日出発に限り、一人部屋追加料金が15,000円と格安で売り出したものだから、一人参加の割合が7割にもなった)

40分のロスタイム、迷子が見つからないので、添乗員だけが捜索を続け、我々はガイドの案内で次のセクションに向かう事になった。

途中見晴らしの良い場所に降りると砂漠のど真ん中に出店が出ていて、土産物を商っている。

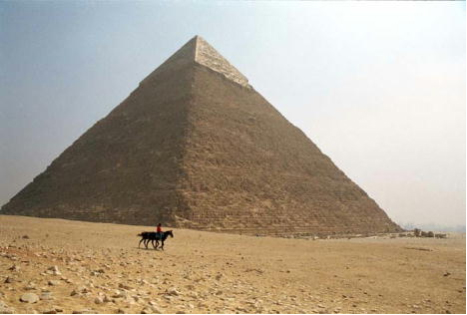

三つのピラミッドが見渡せる場所で、駱駝に乗って一回りという商売もある。

「しつこい駱駝の客引きには十分注意して下さい。乗る時は1$と勧誘してきますが、降りる時に10$以上払えと云われます。払わないと砂漠の真ん中に連れて行かれちゃいます。旅行のプランが狂ってしまいますから、もし駱駝に乗りたい方は私がまとめて交渉します。一人3$です」ガイドが口を酸っぱくして説明している。

ピラミッドを撮影しようとすると、機関銃を持った警官が、自分を写せとせがんできた。

モデルに収まりバクシーシ(裕福な者は貧しい人に施しをする〈喜捨〉と言うイスラームの教え)をねだろうと云うことなので、(一撮影で1£E〈エジプトポンド〉=約20円)

駱駝に揺られて砂漠を一回りしてきたツアー客を待って、バスは次の

[メンカウラー王のピラミッド]へ向かう。

このピラミッドは一番小さく、内部見学が組んである。

天井の低い回廊の坂を上り下りし、ピラミッドの中心にある[玄室(納棺所)]まで行ってくるだけのことなのである。

今は観光用に木の階段なんかで歩きよいようにしてあるが、背中をこごめて急ぎ足で見学したものだから、後で腿が痛くなって閉口した。

紀元前には何度も何度も盗掘されて、[埋蔵されていた金銀財宝]を巡ってのドラマが、此処にはあったんだろう?

泥棒なりに苦労して迷路を掘り探し当て、命がけのお勤めをしたのだろう?

そういった想像を巡らさなければ、ただ石を積み上げただけのピラミッドの[玄室(確かに計算尽くされた摩訶不思議な空間である)]を覗いただけでは、驚きはすれど感動なんて伝わってこない。

ピラミッドの中は蒸し蒸ししていたから、一番早く見学を済ませ外に出てきてしまった。

実はこの時帽子をバスの中に置いて来ちゃったのである。

ツアーの皆さんが出てくるまで外で待っていなくてはならない。

私は[禿げ茶瓶]ですから太陽光が直接頭上めがけて照りつけてくる。

この時ばかりは、しまったと思った。ですが、外で待機していた添乗員の上村さんが、私の頭上の照り返しに気が付いて、嬉しいことに帽子を貸してくれたのである。

「上村さんだって暑いでしょう? バスまで直ぐですから大丈夫ですよ」と強がりを言ってみたものの、もし帽子を貸して貰えなかったら頭は完全に火傷をしていたと思う。

「私は髪の毛がいっぱいありますからどうぞ使って下さい」なんともまあ優しい青年であった。

このことがあったから、帽子は何が何でも忘れまいと肝に銘じた次第である。

次の見学地へ向かうのにバスに乗り込むと、迷子の人は、実はホテルに積み残してきたのであった。

携帯電話という便利なものがあるおかげで探し出せ、二番目に大きい[カフラー王]のピラミッドまでタクシーで来て合流するそうである。

この旅のBグループの添乗員は 上村 聡(21歳)さん、アメリカ留学中の学生で、経済的な事情でこの仕事につき、海外は今回が初めてで、目下Aグループのベテラン添乗員の見習い研修中なのである。

ホテルを出発する際何度も人数確認をしていた筈なのに、まさか、まさかと思う初歩的な大失敗をしたものである。

全員がそろったバスの中で、上村さんは床に着かんばかり深々と腰を折り、何回も何回も謝るので、

「解ったからもういいよ」と言う暗黙の了解を取り付けたのである。

ギザのピラミッドの締めくくりは[スフィンクス]である。

[カフラー王]ピラミッドの参道に、全長57m・高さ20mの王墓の守護として人面獣身(顔はカフラー王・身体はライオン)のスフィンクスがある。

これも又デッカイ! 想像以上の驚きだった。

スフィンクスの左側にカフラー王のピラミッドが、そして右側にクフ王のピラミッドが見える。

現地で売っている[絵はがき]にはスフィンクスの後ろに三つのピラミッドが重なって写っているが、これは合成写真で、実際にはそんな風には見る事が出来ない。

【 スフィンクス(Sphinx)は、エジプト神話やギリシア神話、メソポタミア神話などに登場する、ライオンの身体と人間の顔を持った神聖な存在、あるいは怪物である。古典ギリシア語ではスピンクスといい、スフィンクスとはこの英語読みである。

[スピンクス]は女性名詞であり、中国語では[獅身人面像]または[獅身女面像]と訳されている。一方、ヘロドトスはエジプトの合成獣を描写する際にこの名詞を[Androsphinges]と男性化したが、これが男性スピンクスの唯一の例である。

本来はエジプト神話の生物であるが、非常に古くからギリシア神話にも取り入れられてきた。エジプトのスフィンクスは王家のシンボルで、ギザのピラミッドにある、いわゆるギザの大スフィンクスは王の偉大さを現す神聖な存在である。これに対してメソポタミアやギリシャのスフィンクスは怪物として扱われていた。

[雄羊の頭のスフィンクス(カルナック神殿)]エジプトにおけるスフィンクスは、ネメスと呼ばれる頭巾を付けたファラオ(王)の顔とライオンの体を持つ、神聖な存在である。王者の象徴である顎鬚をつけ、敵を打破する力、あるいは王または神を守護するシンボルとされている。古王国時代には既に存在し、神格化したファラオと百獣の王であるライオンを重ね合わせたものと考えられている。スフィンクスの種類には複数あり、男性も女性もいる。動物や鳥の頭部を持つものもある。

最も有名で大きなスフィンクス像は、古王国時代のギザの大スフィンクスである。中王国以降は、最高神アモンの聖獣である雄羊の頭部を持つスフィンクスが、神殿の守護者として神殿前面に置かれた 】

スフィンクスはアラビア語でアブル・ホール(畏怖の父)と言うそうだが、アラブ人の侵入後、鼻が削られ、イギリスに顎髭を取られてしまって、何ともしまりのない顔になっている。

その髭は現在大英博物館にあって、エジプト政府は返還交渉中だという。(髭と云っても動物の髭ではなく、[ツタンカーメン]のマスクにある長く太いあごひげである)

スフィンクスと二つのピラミッドが一番綺麗に見える場所に椅子が沢山並べられている。

毎晩照明を当てて、[音と光のショー]を有料で行う会場なのだそうで、[商魂たくましい]のは良いのだが、すっかり興醒めをしてしまった。

10時をすぎると日差しがじりじり肌を刺し貫いてくる。

靄は完全になくなり、空は真っ青、スフィンクスの前で温度計を持って歩いている人が、43度だと教えてくれた。

中国の[南京]や[蘇州]で体験した40度を遙かに超えている。

添乗員の出発前の電話やガイドブックで、[帽子]と「サングラス]は必携だと云っていた事がしみじみ伝わってきた。

出発前の注意事項として、

「遺跡や神殿・寺院を見学する際に、ショートパンツとか肌が露出したタンクトップのような服装はイスラームの宗教的な意識からいけないとされているので、場所によっては中に入れて貰えません。充分気をつけて下さい」と説明された。

私はトルコの[ブルーモスク]で(ショートパンツで観光していた)腰に変なにおいのする腰巻きみたいな布を巻かされた経験もあったので、一つには直射日光防備のためと、一つにはスムーズに見学をしたいので、大島紬の夏用の[作務衣]を着用し、帽子も被り(海外旅行で帽子なんか被ったことはなかったのに)レイバンのサングラスという出で立ちである。

ところがヨーロッパやアメリカ人と思われる観光客は、ショートパンツにタンクトップ、帽子やサングラスは付けているものの、日本人とは全く異なったスタイルで観光をしているのである。

そうしたスタイルの人全員(白人に限って)が、全身真っ赤になっている。

因幡の白兎が皮を剥がれたみたいな赤い肌に日焼けしているのである。

あちらの人達は太陽光をむさぼる習慣があるのは知っているけれど、たった30分もすると肌があんな風に真っ赤に日焼けしてしまうようだ。

さぞかし痛いのではなかろうか? おいたわしいと感じたものだった。

日程の中に[パピルスの店]へ立ち寄る時間が組まれていた。

古代エジプトの文字や絵画が描かれている[紙」の元祖みたいに思えばいい。

【 パピルス(papyrus)は、カヤツリグサ科の植物の1種で、その植物の地上茎の内部組織(髄)から作られる、古代エジプトで使用された文字の筆記媒体のことである(区別のためそれぞれ、パピルス草・パピルス紙とも呼ばれる)。[紙]を意味する英語の[paper]やフランス語の[papier]などは、パピルスに由来する。ただし、パピルスは一度分散した繊維を絡み合わせ膠着させて紙状に成形したものではないため、狭義の紙ではない。

[パピルスが作られる工程]この製法は20世紀に入って、復元及び確立された物で、古代エジプト時代においても同様の工程で製造されたとされている。材料として数mの高さがある草の中ほどの部分を切断する。材料を取る場所が茎の中ほどに近づくほど製品の質は高くなる。

刈り取った茎の皮(表皮・皮層・維管束の部分)を剥いで長さを揃え、針などを使って縦に薄く削ぎ、長い薄片を作る。茎は断面が三角形をなしていて広い面から薄片を削いでいくため、幅は少しずつ狭くなる。

薄片を川から汲んだ水に漬け、細菌が繁殖してある程度分解が始まるまで2日ほど放置する。

フェルトや布を敷いた台の上に少しずつ重ねながら並べ,更にその上に直交方向に同じように並べ、さらに布で覆う。

配列を崩さないように注意しながら槌などで強く念入りに叩いて組織を潰し、更に圧搾機やローラーなどで圧力を加えて脱水する。2、3日かけて圧搾・脱水させる。

乾いた布で挟んで乾かし、4日ないし1週間かけて日陰などで乾燥させる。

表面を滑らかな石や貝殻、また象など動物の牙などでこすって平滑にし、その後、縁を切り揃えて完成となる。

製作にはかなりの人手と日数を要した事と、1枚1枚手作業によって製作されていたために高価だった。また、エジプト政府が使うためのパピルスを確保するために専売制も導入されていた。プトレマイオス朝時代のペルガモン王国への禁輸も、同国の図書館と蔵書の数を競った為だけでなく、生産が間に合わずに品薄だったからだともいわれる 。

それぞれの薄片が接着して一枚のシートとなるしくみは長い間謎となっていたが、今では膨潤して潰された植物組織が細菌の繁殖により粘性の物質に変化し、乾燥と同時に薄片どうしを強く接着するということが明らかになっている。

パピルスの製法は、生産がエジプトその他で廃れて以来失われていた。大プリニウスはその著書《博物誌》の中で、自身で実地に調査した製法を記していたが、薄片の接着については記述が曖昧であったので、その部分は後世論議の的になった。幾人かの人々が大プリニウスの記述をたよりに試行錯誤を重ね、20世紀に復元に成功している。パピルスの製造及び栽培はシチリア島やシリアでもしばらく行われており、現在でもパピルスが見られる 】

パピルスの茎を縦、横に並べて押し固めたもの(現在ではプレス機械があるから圧縮は簡単だが)、どの方向に引っ張ってもびくともしないし、柔らかいので少々曲げても割れたり破けたりしない丈夫なものである。

我々が連れて行かれた店はパピルスの専門店だから、この店の品物は全て本物ですとガイドが力説する。

カイロのエジプト考古学博物館に飾られている絵画なんかをそっくり真似て描いたり、パピルスに油絵を描いた物を販売している。

たかが紙に絵を描いただけなのに、目の出るような高値であった。

神殿や王墓の壁画として発見されたレリーフを、パピルスに複製したもので、確かな本物はここにしかないと言うし、エジプトに来た記念に、一番有名な[古代の裁判の絵図]250$を、頑張って交渉し、150$(16,626円)にて購入した。

昼食後はバス移動で、[メンフィス][サッカーラ][ダフシュール]観光である。

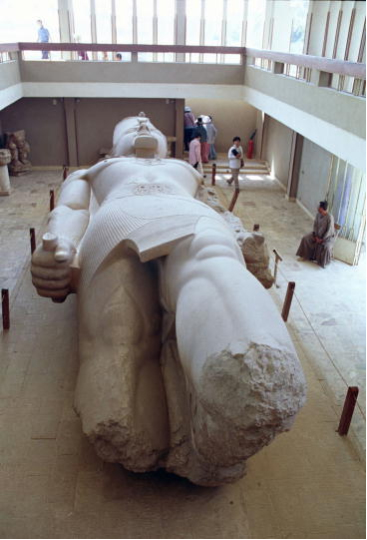

[メンフィス]にはアラバスター(雪花石膏)製のスフィンクスが有ることで有名である。

1912年に発見された8mほど足らずだが重さは8トン、ギザのスフィンクスより端正(アメンホテプ2世の面影を残している)な顔をしている。

遺跡の入り口を入って直ぐ右の建物には、脚の一部が欠けた[ラメセス2世]の巨像が横たわったまま保存されている。

体長が10.3m(もとは14m)・一個の石灰岩から掘られていて、2階の回廊から見下ろすことも出来る。

ギザの南約10kmの所に[サッカーラ]がある。

エジプトでのピラミッド建設の第一歩をしるしたと云われているジョセル王の[階段ピラミッド]が有名である。

6重の階段状になったピラミッドは、高さ約60m・基底部140m×128mと小さいが、その形状は独特の姿をしている。

【 階段ピラミッド(step pyramid)は、複数の層が重なり階段状になったピラミッドである。各地の古代文明で独自に考案され作られた。 エジプト最古のピラミッドは、サッカラにあるジェセル王のピラミッド(サッカラのピラミッド)で、[階段ピラミッド]である。紀元前27世紀のエジプト第3王朝第2代ファラオのジェセルが、イムホテプに造らせた。

ジェセルのピラミッドは、6層の階段状ピラミッドで、各層は、ピラミッド以前の方形の墓であるマスタバ状になっている。

続く第3~第5代のセケムケト、カーバー、フニも似た構造の階段ピラミッドを造ったが、いずれも半ば崩壊し埋没している 】

[階段ピラミッド]を中心とする500m×300mほどにピラミッドの周りの建築物が残っていて、コンプレックス(複合建築)の様子がわかる。

[ダフシュール]にはピラミッドの成り立ちを考証する上で考古学上貴重な[屈折ピラミッド]がある。

高さ105mの中心(下から50m位)の地点から角度が変わっている。

下部の傾斜は54度、上部は43度と傾斜が緩くしてあることから[屈折ピラミッド]と呼ばれている。

こうなった理由として諸説があり、メイドゥームのピラミッドが崩れて失敗したためだとか、王の死が近いので、工事を急いだから等と云われていて面白い。

これらの経験をふまえて、[赤いピラミッド]が造られた。

[ 赤 い ピ ラ ミ ッ ド ]

底辺が219mで高さは105m、角度は屈折ピラミッドの上部と同じ43度である。

この角度は、手に握った砂漠の砂を下に落として出来る砂山とほぼ同じ、安定性抜群の角度と考えられた。

なぜ「赤いピラミッド」と呼ばれるかというと、鉄分の多い赤みを帯びた石灰岩の表面が風化して赤く見えたからだと考えられている。

一日中いろんな形態のピラミッドを見学した。

今回の旅行では見ることの出来なかった、もっと変わった形のピラミッドもあるのだが、広い砂漠の中に良くもこうしたものを建造したものである。

ピラミッドは[墓]ではない[葬祭記念建造物]だと定義されることもある。王の遺体が殆ど発見されていないからで、それを否定出来るだけの明確な理由もない。

何のために建設されたのか?[ピラミッド公共事業説]によれば、ナイル川の氾濫期に農業をすることが出来ない人々の生活救済のため、国家が行った公共事業だと言う。

これまで様々の説が現れては研究課題とされてきた。

ピラミッドは未だに[謎]に包まれたままである。

ピラミッドを見て美しいとかジーンと来たとかの感動はないけれど、権力者が自身の偉大さを誇示させるには充分のインパクトがある。

ピラミッドを見ずしてエジプトに来たとは言えない。